声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷六 第 1a 页 WYG0734-0052c.png

钦定四库全书

钦定四库全书金匮要略论注卷六 汉 张机 撰

嘉兴徐彬 注

血痹虚劳

问曰血痹病从何得之师曰夫尊荣人骨弱肌肤盛重

因疲劳汗出卧不时动摇加被微风遂得之但以脉自

微涩在寸口关上小𦂳宜针引阳气令脉和𦂳去则愈

注曰特将血痹并虚劳论治见此證原由质虚劳倦

卷六 第 1b 页 WYG0734-0052d.png

不得与他痹證同法也谓尊荣人素习安间膂力不

不得与他痹證同法也谓尊荣人素习安间膂力不出故骨弱膏梁故肌肤盛又疲劳汗出则气竭表虚

因而卧则神气不敛或不时动摇而微风乘之此时

夲气素弱疲劳耗气汗则阳气虚卧则阳气伏于是

外之阳气不能闭固荣气而转侧动摇风虽微如入

空谷乃风与血抟而得痹脉者荣气之所注也得风

则夲气之缓者转而为微夲气之滑者变而为涩然

风湿虽抟于中上二焦而邪之前锋已及下焦故尺

卷六 第 2a 页 WYG0734-0053a.png

中小𦂳但邪虽及下而病原总由阳虚外不能固守

中小𦂳但邪虽及下而病原总由阳虚外不能固守不能充故曰宜针引阳气阳气至而脉和和则上下

贯彻邪不能久留而𦂳去故愈

血痹阴阳俱微寸口关上微尺中小𦂳外證身体不仁

如风痹状黄菧桂枝五物汤主之

注曰阴阳寸口人迎也总是大槩皆涩微此独去涩

字以微脉为主耳尺中小𦂳谓细寻之有小𦂳者此

病邪直入之形正如明堂篇测病法所谓下锐下向

卷六 第 2b 页 WYG0734-0053b.png

也然此由全体风湿血相抟痹其阳气使之不仁故

也然此由全体风湿血相抟痹其阳气使之不仁故以桂枝壮气行阳芍药和阴姜枣以和上焦荣卫胁

力驱风则病原拔而所入微邪亦为强弩之末矣此

即桂枝汤去草加菧也立法之意重在引阳故嫌甘

草之缓不若黄菧之强有力耳

黄菧桂枝五物汤方

黄菧(三两/)芍药(三两/)桂枝(三两/)生姜(六两/)

大枣(十二/枚)

卷六 第 3a 页 WYG0734-0053c.png

右五味以水六升煮取二升温服七合日三服

右五味以水六升煮取二升温服七合日三服夫男子平人脉大为劳极虚亦为劳 男子面色薄者

主渴及亡血卒喘悸脉浮者里虚也虚男子脉沈沉弦

无寒热短气里急小便不利面色白时目瞑兼衄少腹

满此为劳使之然 劳之为病其脉浮大手足烦春夏

剧秋冬瘥阴寒精自出酸削不能行 男子脉浮弱而

涩为无子精气清冷 夫失精家少腹弦急阴头寒目

眩发落脉极虚芤迟为清榖亡血失精脉得诸芤动微

卷六 第 3b 页 WYG0734-0053d.png

𦂳男子失精女子梦交桂枝龙骨牡蛎汤主之

𦂳男子失精女子梦交桂枝龙骨牡蛎汤主之注曰此槩言虚劳中虚阳盛真阴虚者故以脉之浮

大边者为主而间有沉弦微𦂳者證仍露阴虚之象

也谓男子平人无病可责而脉大或极虚皆是劳證

常脉 若面色薄是阳精所降也阳精所降则虚燥

随之故渴甚则阴虚火动而亡血加以元气不继而

喘心气不足而悸脉反不沉而浮内经曰浮者血虚

故曰里虚也 若脉虚沉弦似非浮大边之阴虚者

卷六 第 4a 页 WYG0734-0054a.png

矣然使无寒热非风寒之骤感矣短气里急仍是元

矣然使无寒热非风寒之骤感矣短气里急仍是元气内虚也小便不利肾不能主出也面色白血不能

荣也时目瞑阴火不耐动也兼衄阴火迫清道之血

也少腹满肾不治也非下元劳极何以使然 若脉

大既为劳矣更加浮其證则手足烦盖阴既不足而

虚阳复炽也于是春夏助其阳则剧秋冬助其阴则

瘥阴既虚则阴寒无元阳以固之而精自出肾主下

焦虚久则酸削不能行矣 若男子脉浮弱而涩浮

卷六 第 4b 页 WYG0734-0054b.png

弱主虚阳用事涩则水亏可必其无子为精气清冷

弱主虚阳用事涩则水亏可必其无子为精气清冷有浮上之阳无生阴之阳也 若惯于失精者则肾

虚少腹为肾之府虚则亡阴而弦急阴头肝肾之标

虚则无阳而寒目为肝木资于肾水肝肾同源虚则

失养而眩发为肾之华虚则荣脱而落是使脉得极

虚芤迟则挟虚挟寒不能固气而清榖不能固血而

血亡不能固精而精失然失精之家脉复不一苟得

诸芤动微𦂳是男子以虚阴而挟火则失精女子以

卷六 第 5a 页 WYG0734-0054c.png

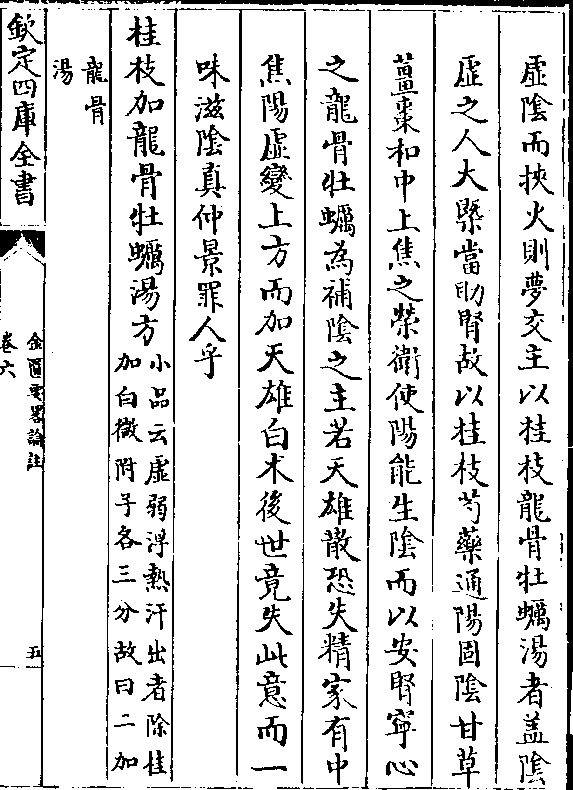

虚阴而挟火则梦交主以桂枝龙骨牡蛎汤者盖阴

虚阴而挟火则梦交主以桂枝龙骨牡蛎汤者盖阴虚之人大槩当助肾故以桂枝芍药通阳固阴甘草

姜枣和中上焦之荣卫使阳能生阴而以安肾宁心

之龙骨牡蛎为补阴之主若天雄散恐失精家有中

焦阳虚变上方而加天雄白术后世竟失此意而一

味滋阴真仲景罪人乎

桂枝加龙骨牡蛎汤方(小品云虚弱浮热汗出者除桂/加白微附子各三分故曰二加)

(龙骨/汤)

卷六 第 5b 页 WYG0734-0054d.png

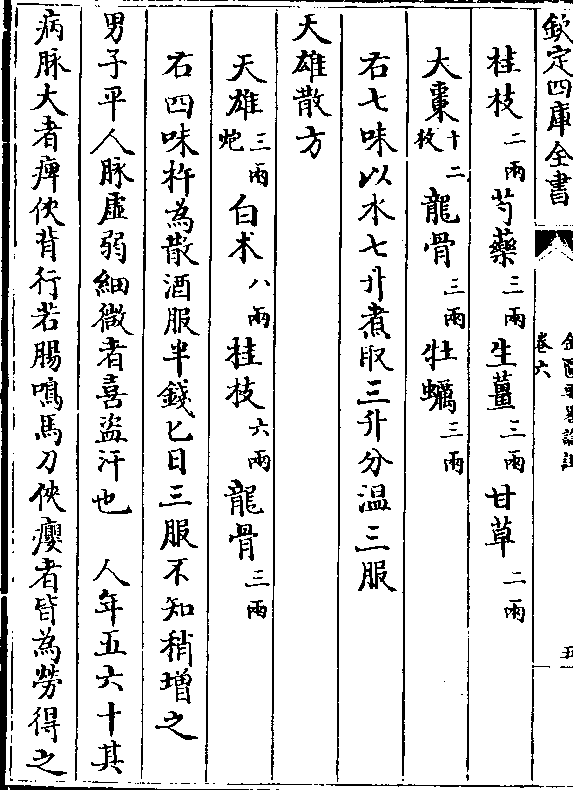

桂枝(二两/)芍药(三两/)生姜(三两/)甘草(二两/)

桂枝(二两/)芍药(三两/)生姜(三两/)甘草(二两/)大枣(十二/枚)龙骨(三两/)牡蛎(三两/)

右七味以水七升煮取三升分温三服

天雄散方

天雄(三两/炮)白术(八两/)桂枝(六两/)龙骨(三两/)

右四味杵为散酒服半钱匕日三服不知稍增之

男子平人脉虚弱细微者喜盗汗也 人年五六十其

病脉大者痹侠背行若肠鸣马刀侠瘿者皆为劳得之

卷六 第 6a 页 WYG0734-0055a.png

脉沉小迟名脱气其人疾行则喘喝手足逆寒腹满

脉沉小迟名脱气其人疾行则喘喝手足逆寒腹满甚则溏泄食不消化也 脉弦而大弦则为减大则为

芤减则为寒芤则为虚虚寒相抟此名为革妇人则半

产漏下男子则亡血失精

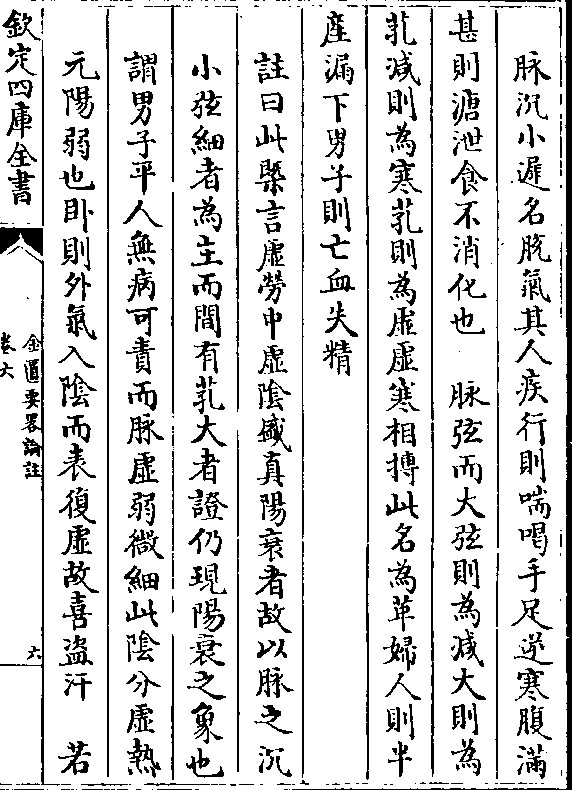

注曰此槩言虚劳中虚阴盛真阳衰者故以脉之沉

小弦细者为主而间有芤大者證仍现阳衰之象也

谓男子平人无病可责而脉虚弱微细此阴分虚热

元阳弱也卧则外气入阴而表复虚故喜盗汗 若

卷六 第 6b 页 WYG0734-0055b.png

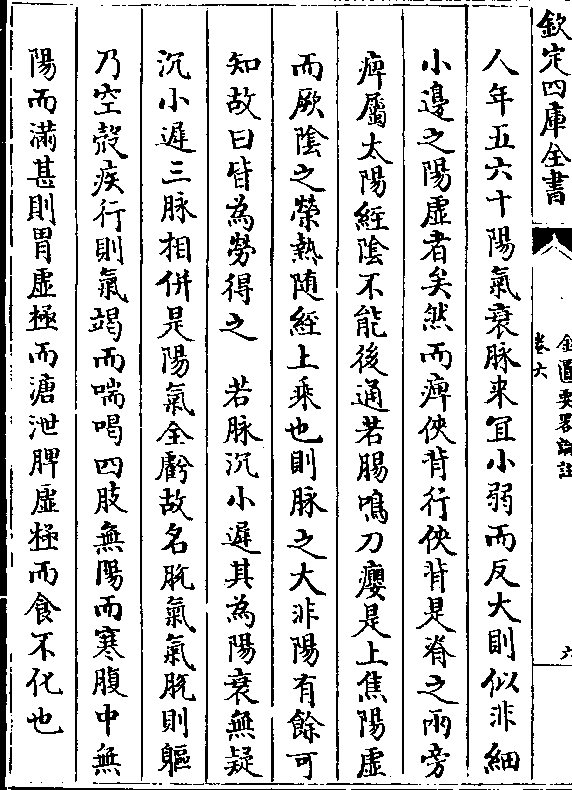

人年五六十阳气衰脉来宜小弱而反大则似非细

人年五六十阳气衰脉来宜小弱而反大则似非细小边之阳虚者矣然而痹侠背行侠背是脊之两旁

痹属太阳经阴不能后通若肠鸣刀瘿是上焦阳虚

而厥阴之荣热随经上乘也则脉之大非阳有馀可

知故曰皆为劳得之 若脉沉小迟其为阳衰无疑

沉小迟三脉相并是阳气全亏故名脱气气脱则躯

乃空壳疾行则气竭而喘喝四肢无阳而寒腹中无

阳而满甚则胃虚极而溏泄脾虚极而食不化也

卷六 第 7a 页 WYG0734-0055c.png

若脉轻按弦而重按大弦者减也寒也大者芤也虚

若脉轻按弦而重按大弦者减也寒也大者芤也虚也总是内虚外寒阳分气结故曰虚寒相抟此名为

革革者如鼓之革状浮外之邪实也于是内气虚女

不能安胎调经而半产漏下男不能藏精统血而亡

血失精矣

虚劳里急悸衄腹中痛梦失精四肢酸疼手足烦热咽

乾口燥小建中汤主之

注曰上章所论證槩属阳虚阳虚者气虚也气虚之

卷六 第 7b 页 WYG0734-0055d.png

人大槩当助脾故以小建中汤主之谓虚劳者元阳

人大槩当助脾故以小建中汤主之谓虚劳者元阳之气不能内统精血则荣枯而虚里气乃急为悸为

衄为腹中痛梦失精元阳之气不能外充四肢口咽

则阳虚而燥为四肢酸疼为手足烦为咽乾口燥假

令胸中之大气一转则燥热之病气自行故以桂芍

甘姜枣大和其荣卫而加饴糖一味以建立中气此

后世补中益气阳之祖也虽无升柴而升清降浊之

理具于此方矣

卷六 第 8a 页 WYG0734-0056a.png

论曰人身中不过阴阳气血四字气热则阳盛血热

论曰人身中不过阴阳气血四字气热则阳盛血热则阴盛然非真盛也真盛则为气血方刚而壮健无

病矣乃阴不能与阳和而阳恃其燥鼓而上乘则亢

为渴为喘为烦为亡血然而阴实虚寒故为小便不

利少腹满急为阴寒精出酸削不能行为精冷无子

为阴头寒为目眩发落阳不能与阴和而阴挟其火

热气内乘则躁为盗汗为痹为刀瘿为喘喝为亡血

失精然而阳实不足故为手足寒为腹满溏泄为不

卷六 第 8b 页 WYG0734-0056b.png

能化食为腹痛为咽乾口燥其亡血失精阴虚阳虚

能化食为腹痛为咽乾口燥其亡血失精阴虚阳虚皆有之者阴极能生热也故见脉在浮大边即当知

阴不能维阳肾为阴之主务交其心肾而精血自足

见脉在细小边即当知阳不能胜阴脾为阳之主即

补其中气而三阳自泰故仲景特拈此二大扇以为

后人治虚劳之准至阴热极而燥此虚劳之坏證也

故朱奉议以滋阴一法补前人所不逮岂治虚劳之

正法乎后人见滋阴亦有愈者乃用参不用参聚讼

卷六 第 9a 页 WYG0734-0056c.png

不已岂知仲景以行阳固阴为主而补中安肾分别

不已岂知仲景以行阳固阴为主而补中安肾分别用之不专恃参不专滋阴为恢恢游刅也哉

小建中汤方

桂枝(三两/去皮)甘草(三两/炙)大枣(十二/枚)芍药(六两/)

生姜(三两/)胶饴(一升/)

右六味以水七升煮取三升去滓内胶饴更上微火

消解温服一升日三服

另录千金用小建中方引注證以见此方之妙

卷六 第 9b 页 WYG0734-0056d.png

(千金疗男女积冷气滞或大病后不复常苦四肢沉/重骨肉酸疼吸吸少气行动喘乏胸满气急腹背强)

(千金疗男女积冷气滞或大病后不复常苦四肢沉/重骨肉酸疼吸吸少气行动喘乏胸满气急腹背强)(痛心中虚悸咽乾唇燥面体少色或饮食无味胁肋/腹胀头重不举多卧少起甚者积年轻者百日渐致)

(瘦弱五脏气竭则难可复常六脉俱不足虚寒乏人两/少腹拘急羸瘠百病名曰黄菧建中汤又有人参二)

虚劳里急诸不足黄菧建中汤主之

注曰小建中汤本取化脾中之气而肌肉乃脾之所

生也黄菧能走肌肉而实胃气故加之以补不足则

桂芍所以补一身之阴阳而黄芪饴糖又所以补脾

中之阴阳也若气短胸满加生姜谓饮气滞阳故生

卷六 第 10a 页 WYG0734-0057a.png

姜以宣之腹满去枣加茯苓蠲饮而正脾气也气不

姜以宣之腹满去枣加茯苓蠲饮而正脾气也气不顺加半夏去逆即所以补正也

黄菧建中汤方

于小建中汤内加黄菧一两半 气短胸满者加生

姜腹满者去枣加茯苓一两半及疗肺虚损不足补

气加半夏三两

虚劳腰痛少腹拘急小便不利者八味肾气丸主之(方/见)

(妇人杂/病中)

卷六 第 10b 页 WYG0734-0057b.png

注曰腰痛少腹拘急小便不利皆肾家的證然非失

注曰腰痛少腹拘急小便不利皆肾家的證然非失精等现證比乃肾虚而痹故以六味丸补其阴仍须

以桂附壮其元阳也

虚劳诸不足风气百疾薯蓣丸主之

注曰此不专言里急是内升皆见不足證非独里急

诸不足也然较黄菧建中證前但云里急故主建中

而此多风气百疾即以薯蓣丸主之岂非此丸似专

为风气乎不知虚劳證多有兼风气者正不可着意

卷六 第 11a 页 WYG0734-0057c.png

治风气故仲景以四君四物养其气血麦冬阿胶乾

治风气故仲景以四君四物养其气血麦冬阿胶乾姜大枣补其肺胃而以桔梗杏仁开提肺气桂枝行

阳防风运脾神曲开郁黄卷宣肾柴胡升少阳之气

白敛化入荣之风虽有风气未尝专治之谓正气运

而风气自去也然薯蓣最多且以此为汤名者取其

不寒不热不燥不滑脾肾兼宜故以为君则诸药皆

相助为理耳

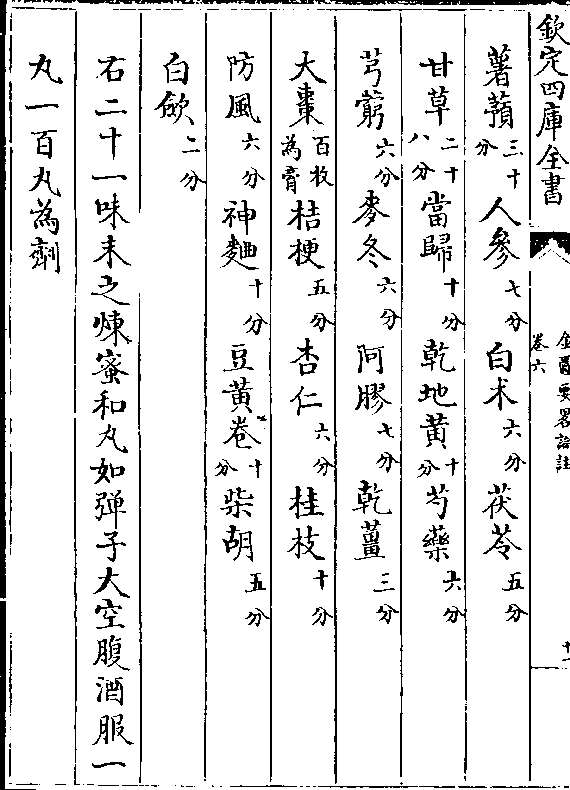

薯蓣丸方

卷六 第 11b 页 WYG0734-0057d.png

薯蓣(三十/分)人参(七分/)白术(六分/)茯苓(五分/)

薯蓣(三十/分)人参(七分/)白术(六分/)茯苓(五分/)甘草(二十/八分)当归(十分/)乾地黄(十/分)芍药(六分/)

芎藭(六分/)麦冬(六分/)阿胶(七分/)乾姜(三分/)

大枣(百枚/为膏)桔梗(五分/)杏仁(六分/)桂枝(十分/)

防风(六分/)神曲(十分/)豆黄卷(十/分)柴胡(五分/)

白敛(二分/)

右二十一味末之炼蜜和丸如弹子大空腹酒服一

丸一百丸为剂

卷六 第 12a 页 WYG0734-0058a.png

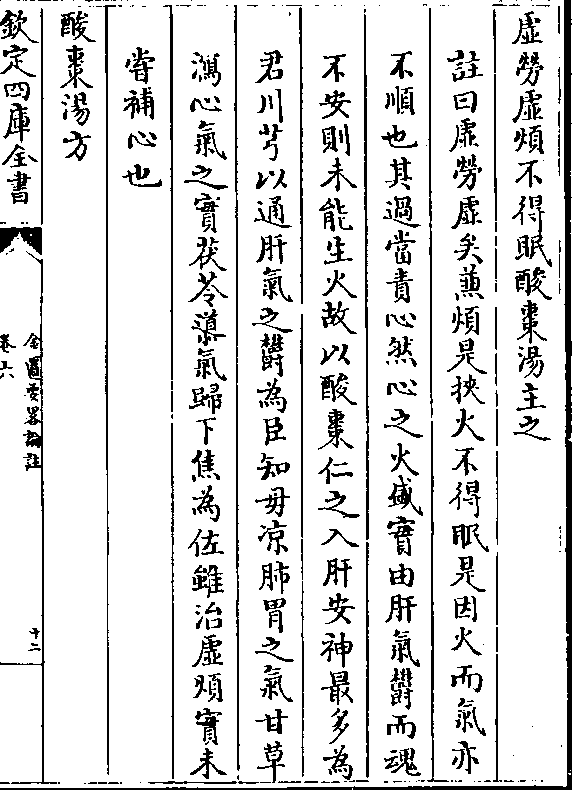

虚劳虚烦不得眠酸枣汤主之

虚劳虚烦不得眠酸枣汤主之注曰虚劳虚矣兼烦是挟火不得眠是因火而气亦

不顺也其过当责心然心之火盛实由肝气郁而魂

不安则未能生火故以酸枣仁之入肝安神最多为

君川芎以通肝气之郁为臣知母凉肺胃之气甘草

泻心气之实茯苓𨗳气归下焦为佐虽治虚烦实未

尝补心也

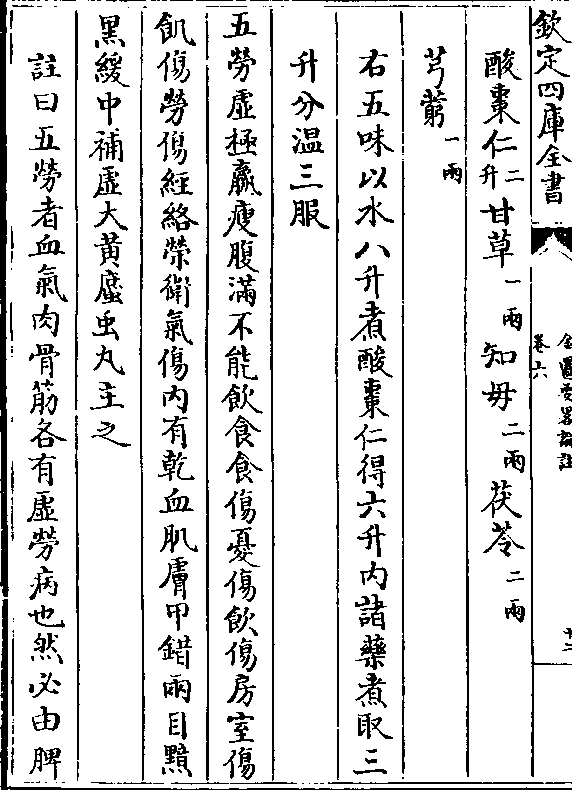

酸枣汤方

卷六 第 12b 页 WYG0734-0058b.png

酸枣仁(二/升)甘草(一两/)知毋(二两/)茯苓(二两/)

酸枣仁(二/升)甘草(一两/)知毋(二两/)茯苓(二两/)芎藭(一两/)

右五味以水八升煮酸枣仁得六升内诸药煮取三

升分温三服

五劳虚极羸瘦腹满不能饮食食伤忧伤饮伤房室伤

饥伤劳伤经络荣卫气伤内有乾血肌肤甲错两目黯

黑缓中补虚大黄䗪虫丸主之

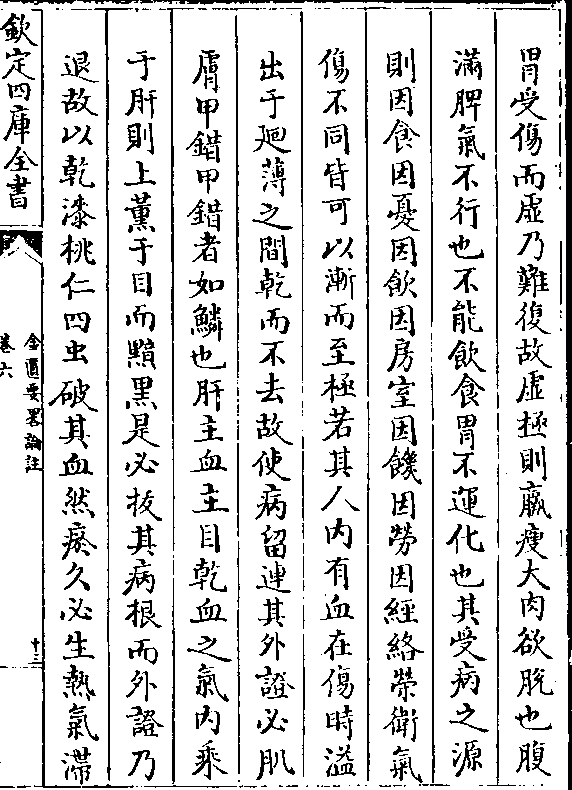

注曰五劳者血气肉骨筋各有虚劳病也然必由脾

卷六 第 13a 页 WYG0734-0058c.png

胃受伤而虚乃难复故虚极则羸瘦大肉欲脱也腹

胃受伤而虚乃难复故虚极则羸瘦大肉欲脱也腹满脾气不行也不能饮食胃不运化也其受病之源

则因食因忧因饮因房室因饥因劳因经络荣卫气

伤不同皆可以渐而至极若其人内有血在伤时溢

出于回薄之间乾而不去故使病留连其外證必肌

肤甲错甲错者如鳞也肝主血主目乾血之气内乘

于肝则上薰于目而黯黑是必拔其病根而外證乃

退故以乾漆桃仁四虫破其血然瘀久必生热气滞

卷六 第 13b 页 WYG0734-0058d.png

乃不行故以黄芩清热杏仁利气大黄以行之而以

乃不行故以黄芩清热杏仁利气大黄以行之而以甘芍地黄救其元阴则中之因此而里急者可以渐

缓虚之因此而劳极者可以渐补故曰缓中补虚大

黄䗪虫丸

大黄䗪虫丸方

大黄(十分/蒸)黄芩(二两/)甘草(三两/)桃仁(一升/)

杏仁(一升/)芍药(四两/)乾地黄(十/两)乾漆(一两/)

虫(一升/)水蛭(百枚/)蛴嘈(一升/)䗪虫(半升/)

卷六 第 14a 页 WYG0734-0059a.png

右十二味末之炼蜜和丸小豆大酒饮服五丸日三服

右十二味末之炼蜜和丸小豆大酒饮服五丸日三服附方

千金翼炙甘草汤 治虚劳不足汗出而闷脉结悸

行动如常不出百日危急者十一日死

注曰此虚劳中润燥复脉之神方也谓虚劳不足者

使阴阳不至暌隔荣卫稍能顺序则元气或可渐复

若汗出由荣强卫弱乃不因汗而爽反得闷是阴不

与阳和也脉者所谓壅遏荣气令无所避是为脉言

卷六 第 14b 页 WYG0734-0059b.png

其行之健也今脉结是荣气不行悸则血亏而心失

其行之健也今脉结是荣气不行悸则血亏而心失所养荣气既滞而更外汗岂不立稿乎故虽内外之

藏府未绝而行动如常断云不出百日知其阴亡而

阳自绝也若危急则心先绝故十一日死谓心悬绝

该九日死再加火之生数而水无可继无不死也故

以桂甘行其身之阳姜枣宣其内之阳而类聚参胶

麻麦生地润养之物以滋五脏之燥使阳得复行于

荣中则脉自复名曰炙甘草汤者土为万物之母故

卷六 第 15a 页 WYG0734-0059c.png

既以生地主心麦冬主肺阿胶主肝肾麻仁主脾人

既以生地主心麦冬主肺阿胶主肝肾麻仁主脾人参主元气而复以炙草为和中之总司后人只喜用

胶麦等而畏姜桂岂知阴凝燥气非阳不能化耶

甘草(四两/炙)桂枝(三两/)生姜(三两/)麦冬(半升/)

麻仁(一升/)人参(二两/)阿胶(二两/)大枣(三十/枚)

生地黄(一觔/)

右九味以酒七升水八升先煮八味取三升去滓内

胶消尽温服一升日三服

卷六 第 15b 页 WYG0734-0059d.png

肘后獭肝散治冷劳又主鬼疰一门相染

肘后獭肝散治冷劳又主鬼疰一门相染注曰劳无不热而犹言冷者阴寒之气与邪为类故

邪挟寒入肝而抟其魂气使少阳无权生生气绝故

无不死又邪气依正气而为病药力不易及故难愈

獭者阴兽也其肝独应月而增减是得太阴之正肝

与肝为类故以此治冷痨邪遇正而化也獭肉皆寒

唯肝性独温故尤宜冷痨又主鬼疰一门相染总属

阴邪须以正阴化之耳

卷六 第 16a 页 WYG0734-0060a.png

獭肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服

獭肝一具炙乾末之水服方寸匕日三服卷六 第 16b 页 WYG0734-0060b.png

金匮要略论注卷六