声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷二十 第 1a 页 WYG0734-0168c.png

钦定四库全书

钦定四库全书金匮要略论注卷二十 汉 张机 撰

嘉兴徐彬 注

妇人妊娠病脉證

师曰妇人得平脉阴脉小弱其人渴不能食无寒热名

妊娠桂枝汤主之(方见/下利)于法六十日当有此證设有医

治逆者却一月加吐下者则绝之

注曰平脉者不见病脉一如平人也关前为阳关后

卷二十 第 1b 页 WYG0734-0168d.png

为阴小弱者脉形小不大软弱无力而非细也诸脉

为阴小弱者脉形小不大软弱无力而非细也诸脉既平而独下焦阴脉微见不同是中上焦无病乃反

见渴不能食之證则渴非上焦之热不能食亦非胃

家之病矣少阳有嘿嘿不欲食之證今无寒热亦无

少阳表證可疑矣是渴乃阴火上壅不能食乃恶心

阻食阴脉小弱乃胎元蚀气故曰名妊娠孕也药用

桂枝汤者此汤表證得之为解肌和荣卫内證得之

为化气调阴阳今妊娠初得上下本无病因子室有

卷二十 第 2a 页 WYG0734-0169a.png

凝气溢上下故但以白芍一味固其阴气使不得上溢

凝气溢上下故但以白芍一味固其阴气使不得上溢以桂甘姜枣扶上焦之阳而和其胃气但令上之阳

气充能禦相侵之阴气足矣未尝治病正所以治病

也否则以渴为邪热而解之以不能食为脾不健而

燥之岂不谬哉于法六十日当有此證者谓胎已成

而气干上治之当以胎气为主也设有因医治逆逆

者误也却一月其期未满六十日则胎未成又加吐

利而因医治误则脾胃实有受伤处是但当以断绝

卷二十 第 2b 页 WYG0734-0169b.png

病根为主不得泥安胎之说而狐疑致误也故曰绝

病根为主不得泥安胎之说而狐疑致误也故曰绝之

论曰内经谓手少阴脉动甚谓之有子言心脉主血

血聚则气盛也又谓阴抟阳别谓之有子言阴得胎

气而强脉则抟击而别于阳脉也今反以脉小弱为

妊娠可知孕只两月能蚀下焦之气而不能作盛势

也过此则不然可知故千金云初时寸脉微小呼吸

五至三月尺脉数也

卷二十 第 3a 页 WYG0734-0169c.png

妇人宿有症病经断未及三月而得漏下不(缺/) 在

妇人宿有症病经断未及三月而得漏下不(缺/) 在脐上者此为症痼害妊娠六月动者(缺/) 利时

胎也(该是/动字)下血者后断三月衃(缺/) 者其症

不去故也当下其症桂枝茯苓丸主之

注曰妇人行经时遇冷则馀血留而为症症者谓有

形可徵然症病女人恒有之或不在子宫则仍行经

而受孕经断即是孕矣未及三月将三月也既孕而

仍见血谓之漏下今未及三月而漏下不止则养胎

卷二十 第 3b 页 WYG0734-0169d.png

之血伤故胎动假使胎在脐下则真欲落矣今在脐

之血伤故胎动假使胎在脐下则真欲落矣今在脐上是每月凑集之新血因症气相妨而为漏下实非

胎病故曰症痼害痼者宿疾难愈曰痼害者无端而

累之曰害至六月胎动此宜动之时矣但较前三月

经水利时胎动下血则已断血三月不行乃复血不

止是前之漏下新血去而症反坚牢不去故须下之

为安药用桂枝茯苓汤者桂枝芍药一阳一阴茯苓

丹皮一气一血调其寒温扶其正气桃仁以之破恶

卷二十 第 4a 页 WYG0734-0170a.png

血消症癖而不嫌伤胎血者所谓有病则病当之也

血消症癖而不嫌伤胎血者所谓有病则病当之也且症之初必因寒桂能化气而消其本寒症之成必

挟湿热为窠囊苓渗湿气丹清血热芍药敛肝血而

扶脾使能统血则养正即所以去邪耳然消症方甚

多一举两得莫有若此方之巧矣每服甚少而频更

巧要知症不碍胎其结原微故以渐磨之

桂枝茯苓丸方

桂枝 茯苓 牡丹皮 桃仁(去皮/尖熬)芍药(各等/分)

卷二十 第 4b 页 WYG0734-0170b.png

右五味末之炼蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不

右五味末之炼蜜丸如兔屎大每日食前服一丸不知加至三丸

妇人怀娠六七月脉弦发热其胎愈胀腹痛恶寒者少

腹如扇所以然者子藏开故也当以附子汤温其藏(方/未)

(见/)

注曰怀娠至六月七月此胃与肺养胎之时也脉弦

者卫气结则脉弦发热者内中寒亦能作热也寒固

主胀故弦脉使人胃胀六七月胃肺养胎而气为寒

卷二十 第 5a 页 WYG0734-0170c.png

所滞故始胀尚可至此则胎愈胀也寒在内则腹痛

所滞故始胀尚可至此则胎愈胀也寒在内则腹痛恶寒然恶寒有属表者此连腹痛则知寒伤内矣少

腹如扇阵阵作冷若或扇之也此状其恶寒之特异

者且独在少腹盖因子藏受寒不能阖故少腹独甚

子藏者子宫也开者不敛也附子能入肾温下焦故

曰宜以附子汤温其藏原方失注想不过伤寒论中

附子合参苓术芍之附子汤耳

师曰妇人有漏下者有半产后因续下血都不绝者有

卷二十 第 5b 页 WYG0734-0170d.png

妊娠下血者假令妊娠腹中痛为胞阻胶艾汤主之

妊娠下血者假令妊娠腹中痛为胞阻胶艾汤主之注曰此段槩言妇人下血宜以胶艾汤温补其血而

妊娠亦其一但致病有不同无端漏下者此平日血

虚而加客邪半产后续下血不绝此因失血血虚而

正气难复若妊娠下血如前之因瘕者固有之而兼

腹中痛则是因胞阻阻者阻其欲行之血而气不相

顺非症痼害也故同以胶艾汤主之盖芎归地芍此

四物汤也养阴补血莫出其右血妄行必挟风而为

卷二十 第 6a 页 WYG0734-0171a.png

痰浊胶以骡皮为主能去风以济水煎成能澄浊艾

痰浊胶以骡皮为主能去风以济水煎成能澄浊艾性温而善行能导血归经甘草以和之使四物不偏

于阴三味之力也而运用之巧实在胶艾

芎归胶艾汤方

芎藭 阿胶 甘草(各二/两)艾叶 当归(各三/两)

芍药(四/两)乾地黄(六/两)

右七味以水五升清酒三升合煮取三升去滓内胶

令消尽温服一升日三服不差更作

卷二十 第 6b 页 WYG0734-0171b.png

妇人怀妊腹中㽱痛当归芍药散主之

妇人怀妊腹中㽱痛当归芍药散主之注曰㽱痛者绵绵而痛不若寒疝之绞痛血气之刺

痛也乃正气不足使阴得乘阳而水气胜土脾郁不

仲郁而求伸土气不调则痛绵绵矣故以归芍养血

苓术扶脾泽泻泻其有馀之旧水芎藭畅其欲遂之

血气不用黄芩㽱痛因虚则稍挟寒也然不用热药

原非大寒正气统则微寒自去耳

当归芍药散方

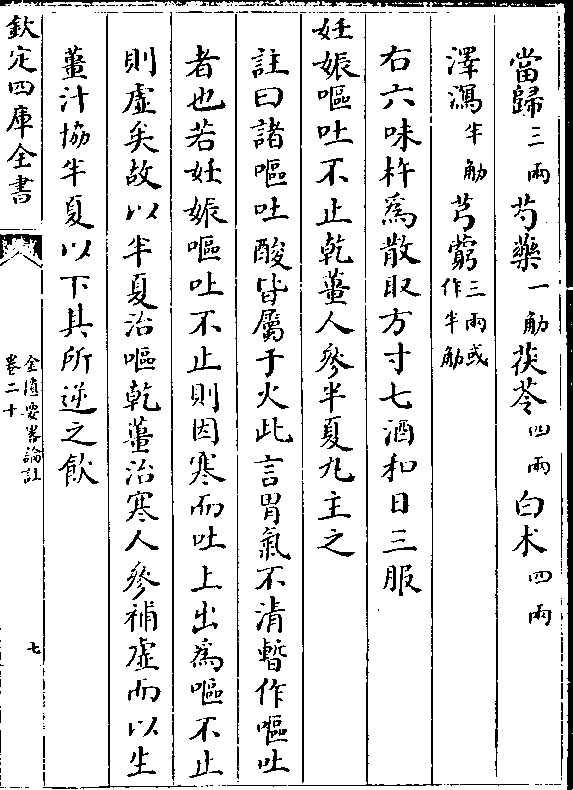

卷二十 第 7a 页 WYG0734-0171c.png

当归(三两/)芍药(一觔/)茯苓(四两/)白术(四两/)

当归(三两/)芍药(一觔/)茯苓(四两/)白术(四两/)泽泻(半觔/)芎藭(三两或/作半觔)

右六味杵为散取方寸七酒和日三服

妊娠呕吐不止乾姜人参半夏丸主之

注曰诸呕吐酸皆属于火此言胃气不清暂作呕吐

者也若妊娠呕吐不止则因寒而吐上出为呕不止

则虚矣故以半夏治呕乾姜治寒人参补虚而以生

姜汁协半夏以下其所逆之饮

卷二十 第 7b 页 WYG0734-0171d.png

乾姜人参半夏丸方

乾姜人参半夏丸方乾姜(一两/)人参(一两/)半夏(二两/)

右三味末之以生姜汁糊为丸如梧子大饮服十丸

日三服

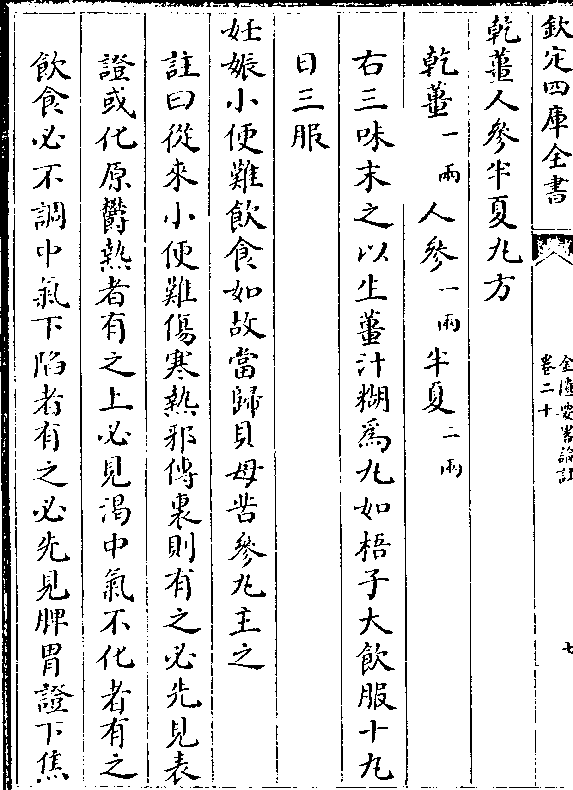

妊娠小便难饮食如故当归贝母苦参丸主之

注曰从来小便难伤寒热邪传里则有之必先见表

證或化原郁热者有之上必见渴中气不化者有之

饮食必不调中气下陷者有之必先见脾胃證下焦

卷二十 第 8a 页 WYG0734-0172a.png

郁热有之必不渴而饮食如故今妊娠饮食如故然

郁热有之必不渴而饮食如故今妊娠饮食如故然小便难必因便溺时得风冷郁于下焦而为热致耗

膀胱之水故以当归贝母苦参丸主之苦参能入阴

治大风开结气除伏热故以为君当归辛温能入阴

利气善治冲带之病故以为臣其證虽不由肺然膀

胱者气化之门下窍难则上必不利故以贝母开肺

气之郁为佐全不用利水药病不因水郁也

归母苦参丸方

卷二十 第 8b 页 WYG0734-0172b.png

当归(四两/)贝母(四两/)苦参(四两/)

当归(四两/)贝母(四两/)苦参(四两/)右三味末之炼蜜丸如小豆大饮服三丸加至十丸

妊娠有水气身重小便不利洒浙恶寒起即头眩葵子

茯苓散主之

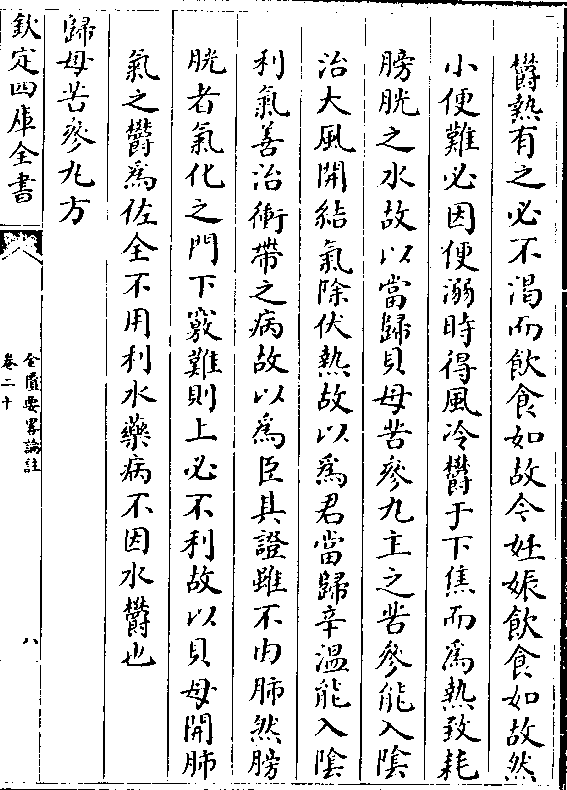

注曰有水气者虽未大肿胀经脉中之水道已不利

而卫气挟水不能调畅如平人也水道不利则周身

之气为水滞故重水以通调而顺行逆则小便不利

矣洒淅恶寒卫气不行也起即头眩内有水气不动

卷二十 第 9a 页 WYG0734-0172c.png

则微阳尚留于目而视明起则厥阳之火逆阴气而

则微阳尚留于目而视明起则厥阳之火逆阴气而上蒙则所见皆玄故头眩药用葵子茯苓者葵滑其

窍而苓利其水也下窍利则上自不壅况葵子淡滑

属阳亦能通上之经络气脉乎然葵能滑胎而不忌

有病则病当之也又肝主疏泄葵子尤能通肝经之

滞使疏泄不失其职故便无不利而他如乳闭乳肿

奏功尤速也

葵子茯苓散方

卷二十 第 9b 页 WYG0734-0172d.png

葵子(一觔/)茯苓(三两/)

葵子(一觔/)茯苓(三两/)右二味杵为散饮服方寸七日三服小便利则愈

妇人妊娠宜常服当归散主之

注曰宜常服者虽无病亦宜服之也盖生物者土也

而土之所以生物者湿也血为湿化胎尤赖之故以

当归养血芍药敛阴肝主血而以芎藭通肝气脾统

血而以白术健脾土其用黄芩者安胎之法唯以凉

血利气为主故凡砂仁枳壳苏梗皆为安胎善物不

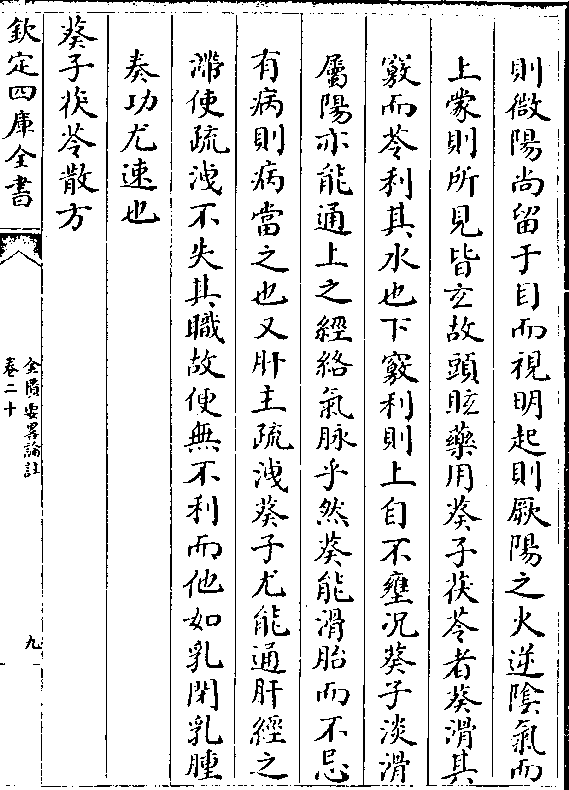

卷二十 第 10a 页 WYG0734-0173a.png

知气尤主于肺黄芩能清肺而利气之源白术佐之

知气尤主于肺黄芩能清肺而利气之源白术佐之则湿无热而不滞故白术佐黄苓有安胎之能是立

方之意以黄芩为主也胎产之难皆由热郁而燥机

关不利养血健脾君以黄芩自无燥热之患故曰常

服易产胎无疾苦并主产后百病也

当归散方

当归(一觔/)黄芩(一觔/)芍药(一觔/)芎藭(一觔/)

白术(半觔/)

卷二十 第 10b 页 WYG0734-0173b.png

右五味杵为散酒服方寸七日再服妊娠常服即易

右五味杵为散酒服方寸七日再服妊娠常服即易产胎无疾苦产后百病悉主之

妊娠养胎白术散主之

注曰胎之为物土以载之血以养之故以白术培土

芎藭利肝胎恶阴气上逆故取椒性纯阳以阴为归

者使其摄上焦气分之热而下达亦除腹中偶感之

寒而使平然入阴不能养阴故以牡蛎气化纯雄性

阴之物使散阴分凝结之热气而和其阴阳予治迪

卷二十 第 11a 页 WYG0734-0173c.png

可弟妇未孕即痰𠻳见血既孕而不减人瘦予以此

可弟妇未孕即痰𠻳见血既孕而不减人瘦予以此方治之因其腹痛加芍药两大剂而痰少𠻳止人爽

胎安若心下毒痛则是肝气之郁未畅故倍芎藭至

心烦吐痛不能食饮则不独肝郁是有客寒逆甚而

吐且痛火壅在上则为烦矣故加细辛去寒半夏止

逆用醋汤以和血而安其下也不愈用小麦汁养心

液而安其上也又不愈用大麦粥和其中也病虽愈

服之勿置药性和平不偏故曰养胎白术散不用血

卷二十 第 11b 页 WYG0734-0173d.png

药调其气而血自和也

药调其气而血自和也白术散方

白术 芎藭 蜀椒(三分/去汁)牡蛎

右四味杵为散酒服一钱(缺/) 三服夜一服但苦(脱/一)

(腹/字)痛加芍药心下毒痛倍(缺/)芎藭心烦吐痛不能食

饮加细辛一两半夏大(缺/)二十枚服之后更以醋浆

水服之若呕以醋浆水服之复不解者小麦汁服之

已后渴者大麦粥服之病虽愈服之勿置

卷二十 第 12a 页 WYG0734-0174a.png

妇人伤胎怀身腹满不得小便从腰以下重如有水气

妇人伤胎怀身腹满不得小便从腰以下重如有水气状怀身七月太阴当养不养此心气实当刺泻劳宫及

关元小便微利则愈

注曰伤胎者胎气失养实有所伤而病流下焦非偶

感之客邪在中上焦比矣怀身固宜腹大然大者自

大软者自软因伤而腹满则微有不同耳不得小便

心火不下降也因而从腰以下气滞则重也如有水

气状非水气也然腹满小便不利腰以下重皆水病

卷二十 第 12b 页 WYG0734-0174b.png

中所有何以别之若脉沉按之不起洒淅头眩则为

中所有何以别之若脉沉按之不起洒淅头眩则为真水矣今皆不然乃七月手太阴当养胎因心气有

邪则火盛烁金金不得安其清肃而气不化则小便

不利上焦气馁则下焦气滞故重总由心火上烁而

不下降故刺劳宫心之穴也并刺关元利其所交之

肾则气不复再实矣小便微利则心火自降而肺得

其平胎不失养故愈论曰按仲景妊娠篇凡十方而

丸散居七汤居三盖汤者荡也妊娠当以安胎为主

卷二十 第 13a 页 WYG0734-0174c.png

则攻补皆不宜骤故缓以图之耳若药品无大寒热

则攻补皆不宜骤故缓以图之耳若药品无大寒热亦不取泥膈之药盖安胎以养阴调气为急也

卷二十 第 13b 页 WYG0734-0174d.png

金匮要略论注卷二十