声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷四 第 1a 页 WYG0783-0805a.png

钦定四库全书

钦定四库全书绛雪园古方选注卷四

苏州王子接撰

汗剂

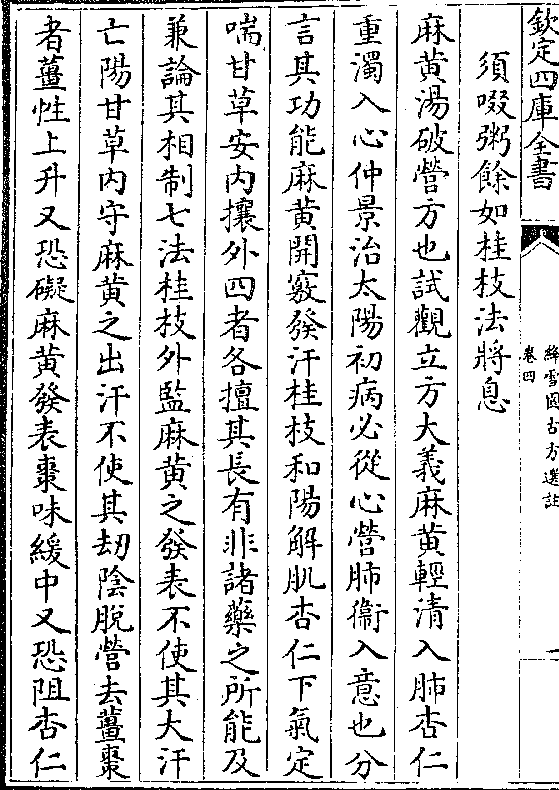

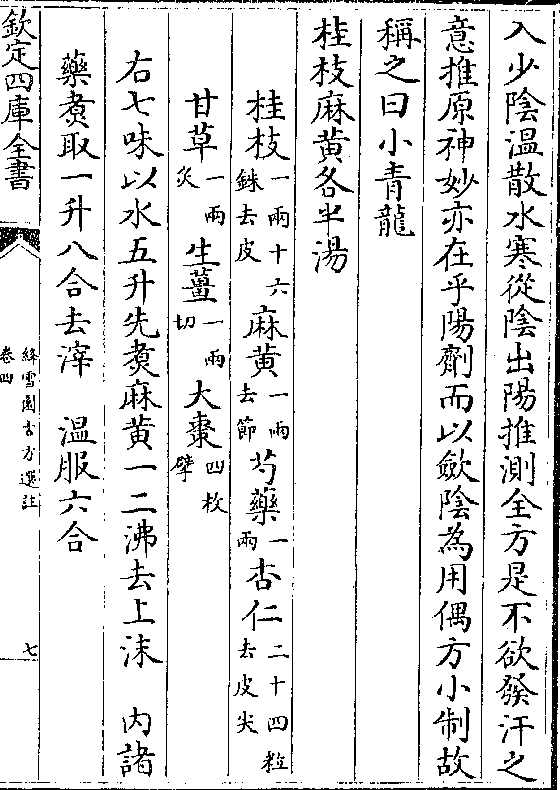

麻黄汤

麻黄(三两/去节)杏仁(七十粒/去皮尖)桂枝(二两/去皮)甘草(一两/炙)

右四味以水九升先煮麻黄减二升去上沫 内诸

药煮取二升半去滓 温服八合覆取微似汗 不

卷四 第 1b 页 WYG0783-0805b.png

须啜粥馀如桂枝法将息

须啜粥馀如桂枝法将息麻黄汤破营方也试观立方大义麻黄轻清入肺杏仁

重浊入心仲景治太阳初病必从心营肺卫入意也分

言其功能麻黄开窍发汗桂枝和阳解肌杏仁下气定

喘甘草安内攘外四者各擅其长有非诸药之所能及

兼论其相制七法桂枝外监麻黄之发表不使其大汗

亡阳甘草内守麻黄之出汗不使其劫阴脱营去姜枣

者姜性上升又恐碍麻黄发表枣味缓中又恐阻杏仁

卷四 第 2a 页 WYG0783-0805c.png

下气辗转回顾无非欲其神速一剂奏绩若喜功屡用

下气辗转回顾无非欲其神速一剂奏绩若喜功屡用必不戢而召亡阳之祸矣故服已又叮咛不须啜粥亦

恐有留恋麻黄之性也

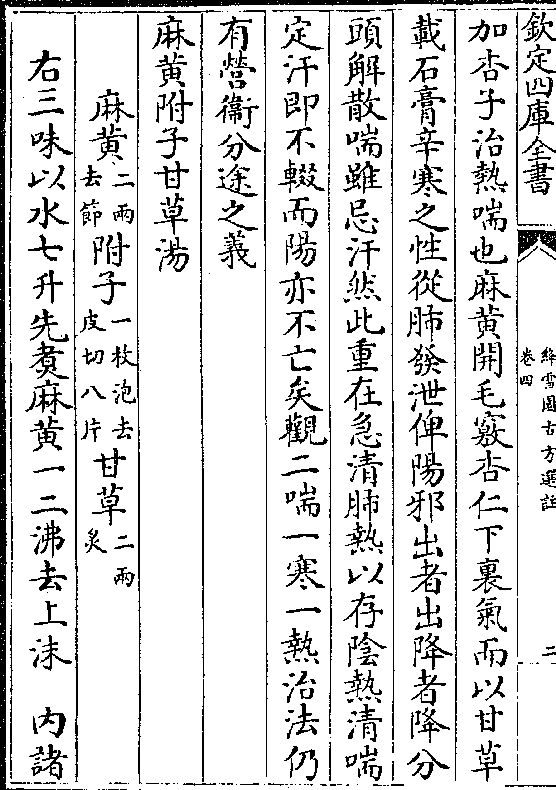

麻黄杏仁甘草石膏汤

麻黄(四/两)杏仁(五十个泡/去皮尖)甘草(二两/炙)石膏(八两碎/绵裹)

右四味以水七升先煮麻黄减一升去上沫 内诸

药煮取二升去滓 温服一升 本云黄耳柸

喘家作桂枝汤加厚朴杏子治寒喘也今以麻黄石膏

卷四 第 2b 页 WYG0783-0805d.png

加杏子治热喘也麻黄开毛窍杏仁下里气而以甘草

加杏子治热喘也麻黄开毛窍杏仁下里气而以甘草载石膏辛寒之性从肺发泄俾阳邪出者出降者降分

头解散喘虽忌汗然此重在急清肺热以存阴热清喘

定汗即不辍而阳亦不亡矣观二喘一寒一热治法仍

有营卫分途之义

麻黄附子甘草汤

麻黄(二两/去节)附子(一枚泡去/皮切八片)甘草(二两/炙)

右三味以水七升先煮麻黄一二沸去上沫 内诸

卷四 第 3a 页 WYG0783-0806a.png

药煮取三升去滓 温服一升 日三服

药煮取三升去滓 温服一升 日三服少阴无里症欲发汗者当以熟附固肾不使麻黄深入

肾经劫液为汗更妙在甘草缓麻黄于中焦取水谷之

津为汗则内不伤阴邪从表散必无过汗亡阳之虑矣

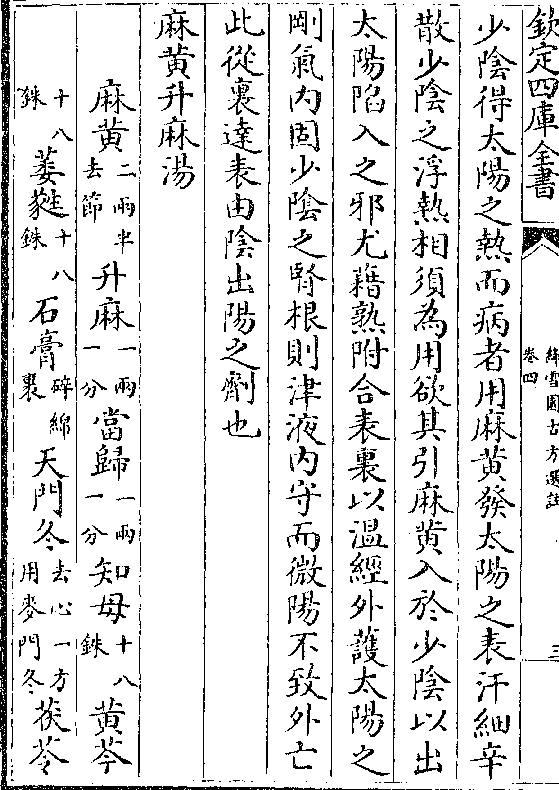

麻黄附子细辛汤

麻黄(二两/去节)细辛(二/两)附子(一枚炮去/皮破八片)

右二味以水一斗先煮麻黄减二升去上沫 内诸

药煮取三升去滓 温服一升 日三服

卷四 第 3b 页 WYG0783-0806b.png

少阴得太阳之热而病者用麻黄发太阳之表汗细辛

少阴得太阳之热而病者用麻黄发太阳之表汗细辛散少阴之浮热相须为用欲其引麻黄入于少阴以出

太阳陷入之邪尤藉熟附合表里以温经外护太阳之

刚气内固少阴之肾根则津液内守而微阳不致外亡

此从里达表由阴出阳之剂也

麻黄升麻汤

麻黄(二两半/去节)升麻(一两/一分)当归(一两/一分)知母(十八/铢)黄芩

(十八/铢)萎蕤(十八/铢)石膏(碎绵/裹)天门冬(去心一方/用麦门冬)茯苓

卷四 第 4a 页 WYG0783-0806c.png

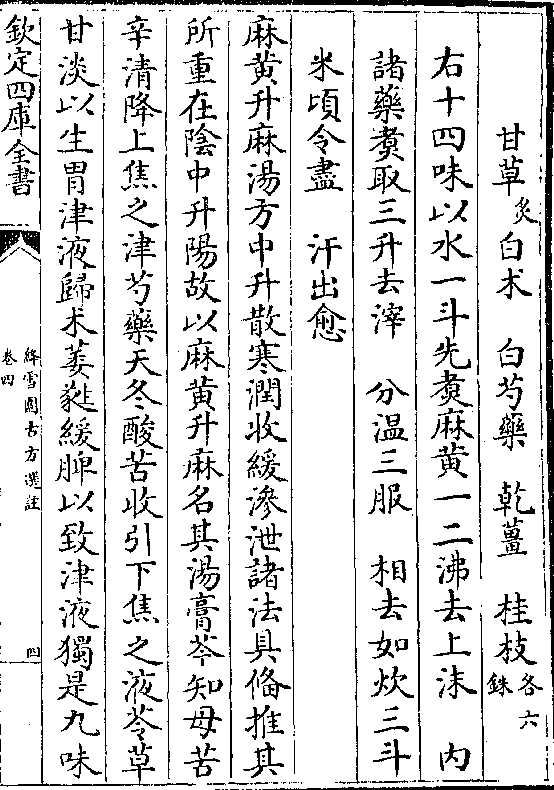

甘草(炙/)白术 白芍药 乾姜 桂枝(各六/铢)

甘草(炙/)白术 白芍药 乾姜 桂枝(各六/铢)右十四味以水一斗先煮麻黄一二沸去上沫 内

诸药煮取三升去滓 分温三服 相去如炊三斗

米顷令尽 汗出愈

麻黄升麻汤方中升散寒润收缓渗泄诸法具备推其

所重在阴中升阳故以麻黄升麻名其汤膏芩知母苦

辛清降上焦之津芍药天冬酸苦收引下焦之液苓草

甘淡以生胃津液归术萎蕤缓脾以致津液独是九味

卷四 第 4b 页 WYG0783-0806d.png

之药虽有调和之致不能提出阴分热邪故以麻黄升

之药虽有调和之致不能提出阴分热邪故以麻黄升麻桂枝乾姜开入阴分与寒凉药从化其热庶几在上

之燥气除在下之阴气坚而厥阴错杂之邪可解

麻黄连轺赤小豆汤(连轺即连翘根弘景曰方药不用/无人识者苏恭亦退入有名未用)

(中/)

麻黄(二两/去节)连轺(二/两)赤小豆(一/升)杏仁(四十个/去皮尖)生姜(二/两)

(切/)生梓白皮(一/升)甘草(二两/炙)大枣(十二/枚擘)

已上八味以潦水一斗 先煮麻黄再沸去上沫

卷四 第 5a 页 WYG0783-0807a.png

内诸药煮取三升 分温三服 半日服尽

内诸药煮取三升 分温三服 半日服尽麻黄连轺赤小豆汤表里分解法或太阳之热或阳明

之热内合太阴之湿乃成瘀热发黄病虽从外之内而

粘著之邪当从阴以出阳也杏仁赤小豆泄肉理湿热

生姜梓白皮泄肌表湿热仍以甘草大枣奠安太阴之

气麻黄使湿热从汗而出太阳连轺根导湿热从小便

而出太阳潦水助药力从阴出阳经云湿上甚为热若

湿下行则热解热解则黄退也

卷四 第 5b 页 WYG0783-0807b.png

大青龙汤

大青龙汤麻黄(六两/去节)桂枝(二两/去皮)甘草(二两/炙)杏仁(四十个/去皮尖)生姜

(三两/切)大枣(十二/枚擘)石膏(如鸡子大/碎绵裹)

右七味以水九升先煮麻黄减二升去上沫 内诸

药煮取三升去滓 温服一升取微似汗 汗出多

温粉扑之 一服汗者停后服

麻黄桂枝越脾互复成方取名于龙者辛热之剂复以

石膏变为辛凉正如龙为阳体而变其用则为阴雨也

卷四 第 6a 页 WYG0783-0807c.png

太阳寒郁于表而生喘用杏仁降之太阳热灼于里而

太阳寒郁于表而生喘用杏仁降之太阳热灼于里而无汗用石膏泄之麻黄发汗甘草护营复有姜枣以调

之方义专在泄卫故不用芍药欲其直达下焦故倍加

铢两从卫分根本上泄邪庶几表里郁热之气顷刻致

和不使有傅变之虞内经治远用奇方大制故称大青

龙

小青龙汤

麻黄(三两/去节)桂枝(二两/去皮)芍药(三/两)乾姜(三/两)细辛(三/两)五味

卷四 第 6b 页 WYG0783-0807d.png

子(半/升)甘草(三两/炙)半夏(半升/汤洗)

子(半/升)甘草(三两/炙)半夏(半升/汤洗)右八味以水一斗先煮麻黄减二升去上沫 内诸

药煮取三升去滓 温服一升

小青龙汤治太阳表里俱寒方义迥异于大青龙之治

里热也盖水寒上逆即涉少阴肾虚不得已而发表岂

可不相绾照独泄卫气立铲孤阳之根乎故于麻桂二

汤内不但留芍药之收拘其散表之猛再复乾姜五味

摄太阳之气监制其逆细辛半夏辛滑香幽导纲药深

卷四 第 7a 页 WYG0783-0808a.png

入少阴温散水寒从阴出阳推测全方是不欲发汗之

入少阴温散水寒从阴出阳推测全方是不欲发汗之意推原神妙亦在乎阳剂而以敛阴为用偶方小制故

称之曰小青龙

桂枝麻黄各半汤

桂枝(一两十六/铢去皮)麻黄(一两/去节)芍药(一/两)杏仁(二十四粒/去皮尖)

甘草(一两/炙)生姜(一两/切)大枣(四枚/擘)

右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫 内诸

药煮取一升八合去滓 温服六合

卷四 第 7b 页 WYG0783-0808b.png

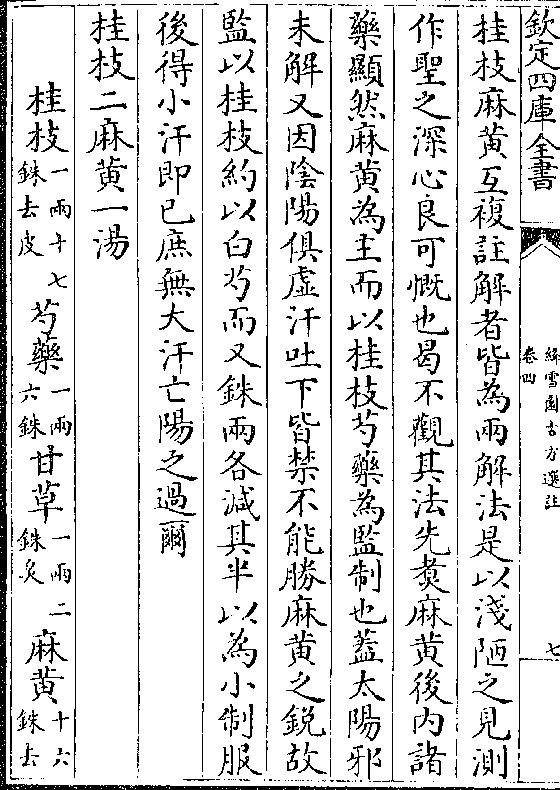

桂枝麻黄互复注解者皆为两解法是以浅陋之见测

桂枝麻黄互复注解者皆为两解法是以浅陋之见测作圣之深心良可慨也曷不观其法先煮麻黄后内诸

药显然麻黄为主而以桂枝芍药为监制也盖太阳邪

未解又因阴阳俱虚汗吐下皆禁不能胜麻黄之锐故

监以桂枝约以白芍而又铢两各减其半以为小制服

后得小汗即已庶无大汗亡阳之过尔

桂枝二麻黄一汤

桂枝(一两十七/铢去皮)芍药(一两/六铢)甘草(一两二/铢炙)麻黄(十六/铢去)

卷四 第 8a 页 WYG0783-0808c.png

(节/)杏仁(十六个/去皮尖)生姜(一两六/铢切)大枣(五枚/擘)

(节/)杏仁(十六个/去皮尖)生姜(一两六/铢切)大枣(五枚/擘)右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫 内诸

药煮取二升去滓 温服一升 日再服

桂枝铢两多麻黄铢数少即啜粥助汗之变法桂枝汤

减用四分之二麻黄汤减用四分之一则固表护阴为

主而以发汗为复假麻黄开发血脉精气助桂枝汤于

卫分作微汗耳第十六铢麻黄不能胜一两十七铢桂

枝一两六铢白芍则发汗之力太微故又先煮麻黄为

卷四 第 8b 页 WYG0783-0808d.png

之向道而以桂芍袭其后也

之向道而以桂芍袭其后也桂枝二越脾一汤

桂枝(十八铢/去皮)芍药(十八/铢)甘草(十八/铢)生姜(一两/二铢)大枣

(四枚/擘)麻黄(十八铢/去节)石膏(二十四铢/碎绵裹)

右七味㕮咀 以水五升煮麻黄一二沸去上沫

内诸药煮取二升去滓 温服一升 本方当裁为

越脾汤桂枝汤合饮一升 今合为一方桂枝二越

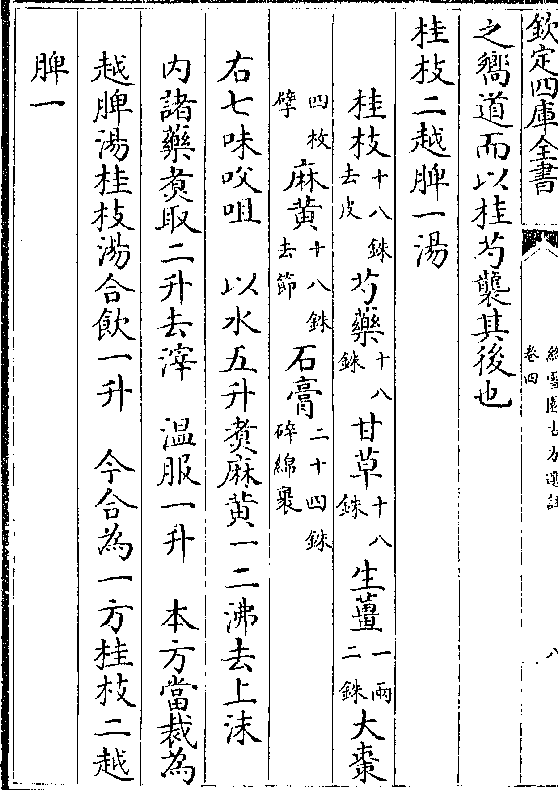

脾一

卷四 第 9a 页 WYG0783-0809a.png

桂枝二越脾一汤治脉微无阳无阳者阳分亡津之谓

桂枝二越脾一汤治脉微无阳无阳者阳分亡津之谓故于桂枝汤照原方用四分之二以和阳越脾汤照原

方用四分之一以行阴行阴者发越脾气而行胃中之

津俾阳和津生而脉复因其病在阳故有阳用二阴用

一之殊后人称越脾者传写之误也

葛根汤

葛根(四/两)麻黄(三两/去节)桂枝(二两/去皮)白芍(二/两)甘草(二两/炙)生

姜(三两/切)大枣(十二枚/擘)

卷四 第 9b 页 WYG0783-0809b.png

右七味㕮咀 以水一斗先煮麻黄葛根减二升去

右七味㕮咀 以水一斗先煮麻黄葛根减二升去沫 内诸药煮取三升去滓 温服一升 覆取微

似汗 不须啜粥馀如桂枝法将息及禁忌

葛根汤即桂枝汤加麻黄倍葛根以去营实小变麻桂

之法也独是葛根麻黄治营卫实芍药桂枝治营卫虚

方中虚实互复者其微妙在法先煮麻黄葛根减二升

后内诸药则是发营卫之汗为先而固表收阴袭于后

不使热邪传入阳明也故仲景治太阳病未入阳明者

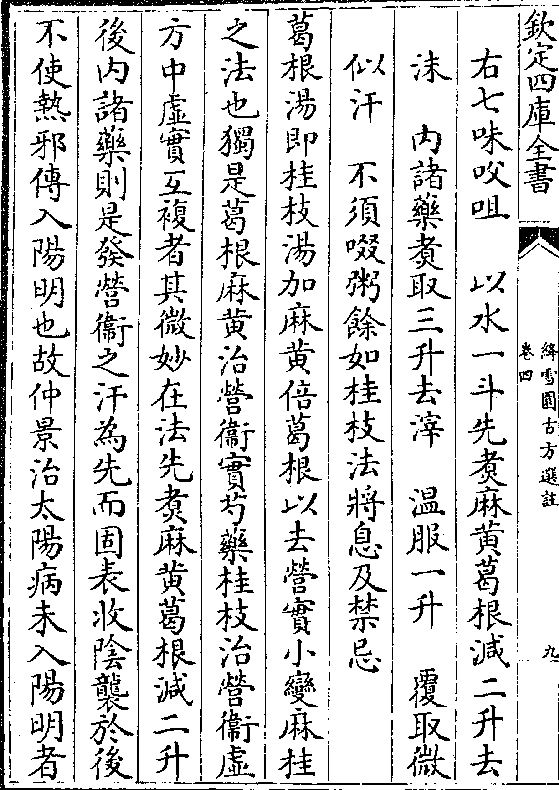

卷四 第 10a 页 WYG0783-0809c.png

用以驱邪断入阳明之路若阳明正病中未尝有葛根

用以驱邪断入阳明之路若阳明正病中未尝有葛根之方东垣易老谓葛根是阳明经主药误矣

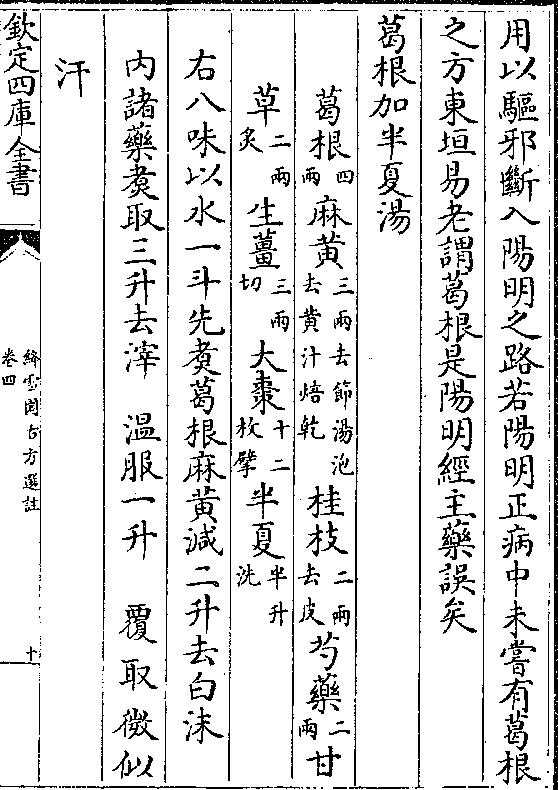

葛根加半夏汤

葛根(四/两)麻黄(三两去节汤泡/去黄汁焙乾)桂枝(二两/去皮)芍药(二/两)甘

草(二两/炙)生姜(三两/切)大枣(十二/枚擘)半夏(半升/洗)

右八味以水一斗先煮葛根麻黄减二升去白沫

内诸药煮取三升去滓 温服一升 覆取 微似

汗

卷四 第 10b 页 WYG0783-0809d.png

葛根汤升剂也半夏辛滑芍药收阴降药也太阳阳明

葛根汤升剂也半夏辛滑芍药收阴降药也太阳阳明两经皆病开阖失机故以升降法治之麻葛姜桂其性

皆升惟其升极即有降理寓于其中又有芍药甘草奠

安中焦再加半夏以通阴阳而气遂下呕亦止是先升

后降之制也

绛雪园古方选注卷四