声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

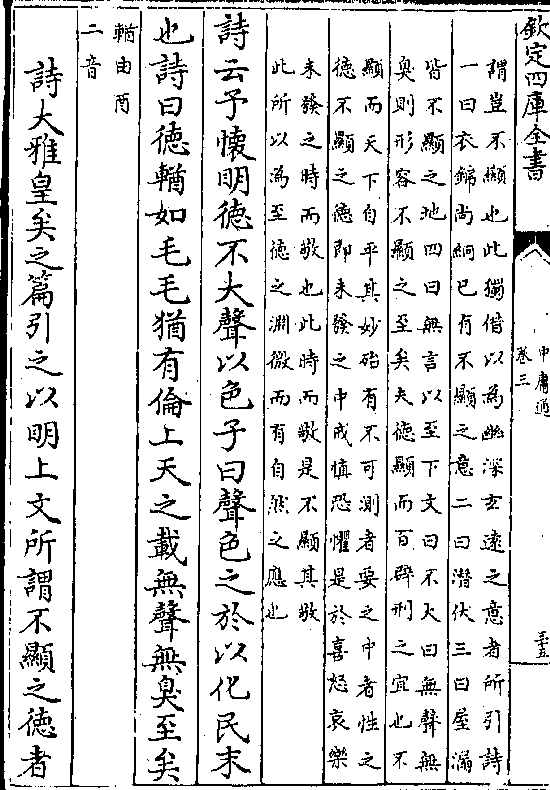

卷三 第 1a 页 WYG0203-0085a.png

钦定四库全书

钦定四库全书中庸通卷三 元 胡炳文 撰

朱子章句

自诚明谓之性自明诚谓之教诚则明矣明则诚矣

自由也德无不实而明无不照者圣人之德所性而

有者也天道也先明乎善而后能实其善者贤人之

学由教而入者也人道也诚则无不明矣明则可以

至于诚矣(语录以诚而论明则诚明合而为一以明而论诚则诚明分而为二○叶氏曰谓之

卷三 第 1b 页 WYG0203-0085b.png

性者全于天之赋予谓之教者成于己之学习○北山陈氏曰自诚明者由其内全所得之实理以照事

性者全于天之赋予谓之教者成于己之学习○北山陈氏曰自诚明者由其内全所得之实理以照事物如天开日明自然无蔽此性之所以名天之道也自明诚者由穷理致知去其私欲以复全其所得之

实理必由学而能此教之所以立人之道也自诚明者诚即明也非曰诚而后至于明自明诚者尚须由

明而后至于诚虽然及其成功一也○顾氏曰诚则明矣此明字譬知太虚纤翳不生万象呈露明则诚

矣此明字晨光既升阴邪屏息太虚湛然 熊氏曰首章言性道教道之一字前章备言此但言性与教

诚明谓之性生知安行之事先仁而后知明诚谓之教学知利行之事先知而后仁○通曰此性即天命

之性人物所同此则性之者也圣人所独此教即修道之教但教是圣人事此则由教而入学者事也张

子曰诚则至于明明则至于诚程子曰诚则至于明此一句未稳所以章句曰诚则无不明矣明则可以

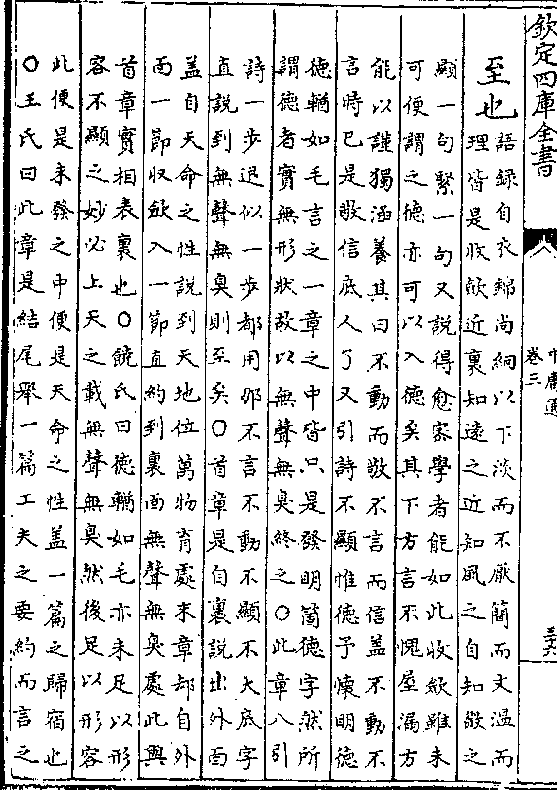

卷三 第 2a 页 WYG0203-0086a.png

至于诚矣)

至于诚矣)右第二十一章子思承上章夫子天道人道之

意而立言也自此以下十二章皆子思之言以

反覆推明此章之意(饶氏曰此章指人道可至于天道合天人而一之也下章

至诚尽性章言天道致曲章言人道而末合之曰唯天下至诚为能化此下二章又分别天道

人道到至诚无息章只说天道不说人道盖人道至此与天道一)

唯天下至诚为能尽其性能尽其性则能尽人之性能

尽人之性则能尽物之性能尽物之性则可以赞天地

卷三 第 2b 页 WYG0203-0086b.png

之化育可以赞天地之化育则可以与天地参矣

之化育可以赞天地之化育则可以与天地参矣天下至诚谓圣人之德之实天下莫能加也尽其性

者德无不实故无人欲之私而天命之在我者察之

由之巨细精粗无毫发之不尽也人物之性亦我之

性但以所赋形气不同而有异耳能尽之者谓知之

无不明而处之无不当也赞犹助也与天地参谓与

天地并立为三也此自诚而明者之事也(语录问尽性即孟子

尽心否曰尽心是就知上说尽性是就行上说能尽得真实本然之全体是尽性能尽得虚灵知觉之妙

卷三 第 3a 页 WYG0203-0086c.png

用是尽心尽性尽心之尽不是做工夫之谓盖言上面工夫已至至此方尽得耳○尽已之性如在君臣

用是尽心尽性尽心之尽不是做工夫之谓盖言上面工夫已至至此方尽得耳○尽已之性如在君臣则义在父子则亲在兄弟则爱之类尽人之性如黎民于变时雍各得其所尽物之性如鸟兽鱼鳖咸若

如此则可以赞天地之化育矣皆是实事○赞天地之化育人在天地中间虽只是一理然天人所为各

自有分人做得底有天却做不得如天能生物而耕必用人水能润物而灌必用人火能熯物而薪㸑必

用人财成辅相皆人非赞而何○饶氏曰或问首章工夫甚密此章只是尽性功效然却推到赞化育参

天地似大于天地位万物育何也曰只是一般至诚便是致中和赞化育便是天地位万物育○通曰天

命之性本真实而无妄故圣人之心真实无妄之至始于本然之性为能尽耳非有所加也尽兼知行而

言察之者如舜明于庶物察于人伦是也由之者如舜由仁义行非行仁义是也察之无不尽故于人物

卷三 第 3b 页 WYG0203-0086d.png

知之无不明由之无不尽故于人物处之无不当人物之性亦我之性圣人之尽之亦非有加也天地能

知之无不明由之无不尽故于人物处之无不当人物之性亦我之性圣人之尽之亦非有加也天地能赋人物以性不能使人物各尽共性圣人能尽之则可以赞天地之化育而可与天地参而为三矣夫人

皆立乎天地之中则皆可参之为三才者也而此独曰可与天地参何哉虽言圣人事有人心者宜于此

焉悟矣)

右第二十二章

言天道也

其次致曲曲能有诚诚则形形则著著则明明则动动

则变变则化唯天下至诚为能化

卷三 第 4a 页 WYG0203-0087a.png

其次通大贤以下凡诚有未至者而言也致推致也

其次通大贤以下凡诚有未至者而言也致推致也曲一偏也(语录至诚尽性则全体著见次于此者未免为气质所隔只如人气质温厚其发见

者必多是仁气质刚毅其发见者必多是义随其善端发见便就上推致以造其极非是止就其发见一

处推致之也○曲不是全体只是一偏之善就一偏之善能一一推之以至乎其极则能贯通乎全体矣

○问颜曾以下皆是致曲曰颜子体段已具曾子却是致曲一一推之至荅一贯之时则浑全矣○问曲

能有诚若此句属上句意则曲是能有诚若属下句意则曲若能有诚二意不知孰檼先生曰曲也是能

有诚但要之不若属下句意)形者积中而发外著则又加显矣明

则又有光辉发越之盛也动者诚能动物变者物从

卷三 第 4b 页 WYG0203-0087b.png

而变化则有不知其所以然者(语录动是方感动他变则己改其旧然尚

而变化则有不知其所以然者(语录动是方感动他变则己改其旧然尚有痕瑕在化则都消化了○陈氏曰自形著至变化以致曲之效言之)盖人之性无不

同而气则有异故惟圣人能举其性之全体而尽之

其次则必自其善端发见之偏而悉推致之以各造

其极也曲无不致则德无不实而形著动变之功自

不能己积而至于能化则其至诚之妙亦不异于圣

人矣(王氏曰孟子曰至诚未有不动者不诚未有能动者也盖发明子思意也动则变使之改不善

而从善也变则化使之迁善远罪而不知为之者也变则改易之迹显化则陶染之功深能化虽与至诚

卷三 第 5a 页 WYG0203-0087c.png

相似然至诚之化无待乎明而动动而变变而后化也故立之斯立道之斯行绥之斯来动之斯和唯夫

相似然至诚之化无待乎明而动动而变变而后化也故立之斯立道之斯行绥之斯来动之斯和唯夫子能之○通曰有天命之性有气质之性上章能尽其性者天命之性本自完全而圣人能全之也此所

谓致曲者气质有偏故善端之发亦不能无偏也章句德无不实凡三言之意亦相承上章为诚者言此

为能有诚者言必曰曲无不致则德无不实者盖非如伯夷偏于清极其至不过成就清之一字而已几

所发之偏无不推致之如孟子所谓凡有四端者知皆扩而充之是也特曰端则于其发之初即推之曰

曲则于其发之偏悉推之尔)

右第二十三章

言人道也

卷三 第 5b 页 WYG0203-0087d.png

至诚之道可以前知国家将兴必有祯祥国家将亡必

至诚之道可以前知国家将兴必有祯祥国家将亡必有妖孽见乎蓍龟动乎四体祸福将至善必先知之不

善必先知之故至诚如神(见音现)

祯祥者福之兆妖孽者祸之萌蓍所以筮龟所以卜

四体谓动作威仪之间如执玉高卑其容俯仰之类

(左传定公十五年邾隐公来朝邾子执玉高其容仰公受玉卑其容俯子贡曰以礼观之二君皆有死亡

焉是年定公薨哀公七年鲁伐邾以邾子益来)凡此皆理之先见者也然唯

诚之至极而无一豪私伪留于心目之间者乃能有

卷三 第 6a 页 WYG0203-0088a.png

以察其几焉神谓鬼神(饶氏曰祯与妖众人皆知之祥与孽是兆朕之微众人安

以察其几焉神谓鬼神(饶氏曰祯与妖众人皆知之祥与孽是兆朕之微众人安得而知之盖众人不诚故不知其所当知君子存诚仅知所当知圣人至诚不特知众人之所当知又知

众人之所未知或问见乎蓍龟卜一事则可以知一事之吉凶亦恐非人所难知之事曰若只是卜一事

而知一事此固易然有卜此事而他事亦见于此者则非众人之所能知也○通曰祯祥者兴之几而祥

又祯之几妖孽者亡之几而孽又妖之几蓍龟四体莫不有善不善之几知几其神至诚者能之即通书

所谓无欲故静虚静虚则明明则通即所谓诚精故明神应故妙几微故幽诚神几曰圣人但通书所谓

神以妙用谓之神此所谓如神以功用谓之鬼神言诚自第十六章始彼言诚者鬼神之所以为鬼神此

则言圣人之至诚圣人之所以如鬼神也诚即是神而子思姑以如神言与十六章文不相属而意实相

卷三 第 6b 页 WYG0203-0088b.png

承也)

承也)右第二十四章

言天道也

诚者自成也而道自道也(道也之道音导)

言诚者物之所以自成而道者人之所当自行也诚

以心言本也道以理言用也(语录诚者自成也而道自道也上句是孤立悬

空说盖有是实理则有是天有是实理则有是地凡物都是如此故云诚者自成盖本来自成此物到得

道自道便是有这道在这里人若不自去行便也空了又问既说物之所以自成下文又云诚以心言莫

卷三 第 7a 页 WYG0203-0088c.png

是心者物之所存主处否曰诚以心言是就一物上说凡物必有是心有是心然后有是事○诚者是个

是心者物之所存主处否曰诚以心言是就一物上说凡物必有是心有是心然后有是事○诚者是个自然成就㡳道理不是人去做作安排底物事道却是个无情底却须是人自去行始得○诚者自成如

这个草树所以有许多根株枝叶条干皆是自实有底如人便自有耳目鼻口手足百骸都是你自实有

底道虽是自然㡳然却须你自去做始得○通曰此诚字即是天命之性是物之所以自成此道字是率

性之道是人之所当自行物之所以自成是全不假人为人之所当自行为之全在乎人诚以心言本也

道以理言用也专为人之所当自行者而言所以朱子曰诚者自成且是悬空说此一句盖几天下之物

有此实理方成此物若人之所当自行者无此实心如何能实此理故章句提起心之一字言之饶氏疑

诚者自成不必添入一物字诚即道也似不必分本与用殊不知程子曰诚者物之终始犹俗语彻头彻

卷三 第 7b 页 WYG0203-0088d.png

尾不诚更有甚物也饶氏之病正坐于便以诚为己所自成而欠一物字愚谓诚有以实理言者有以实

尾不诚更有甚物也饶氏之病正坐于便以诚为己所自成而欠一物字愚谓诚有以实理言者有以实心言者以实理言诚即道也似不必分本与用以实心言必实有是心然后能实有是理况诚者物之所

以自成本下文诚者物之终始泛指物之所以自成者言也诚以心言本下文不诚无物君子诚之为贵

专指人之有以自成者言也泛指在物者则以物之所以自成者为本而以人之所当自行者为用亦可

专指在人者如下文章句所谓人之心能无不实乃为有以自成而道之在我者亦无不行矣若是则以

心之诚为本而道之行为用又何疑之有)

诚者物之终始不诚无物是故君子诚之为贵

天下之物皆实理之所为故必得是理然后有是物

卷三 第 8a 页 WYG0203-0089a.png

所得之理既尽则是物亦尽而无有矣故人之心一

所得之理既尽则是物亦尽而无有矣故人之心一有不实则虽有所为亦如无有而君子必以诚为贵

也盖人之心能无不实乃为有以自成而道之在我

者亦无不行矣(语录物之终始皆实理之所为也下文言君子诚之为贵方说人当实乎

此理大意若曰实理为物之终始无是理则无是物故君子必当实乎此理也○几有一物则其成也必

有所始其壤也必有所终而其所以始者实理之至而向于有其所以终者实理之尽而向于无也若无

是理则亦无是物矣○诚者物之终始是解诚者自成一句不诚无物己是说自道句了盖人则有不诚

而理则无不诚者恁地看觉得前后文意相应○通曰章句两尽字是释终始之终字始是物之起处终

卷三 第 8b 页 WYG0203-0089b.png

是物之尽处发于春尽于冬是一年终始自天地开辟以至人物消尽是十二万九千六百年终始何莫

是物之尽处发于春尽于冬是一年终始自天地开辟以至人物消尽是十二万九千六百年终始何莫非实理之为者不诚无物当连下一句盖在天者无不实之理故曰诚者物之终始在人者或有不实之

心故曰不诚无物而君子以诚之为贵)

诚者非自成己而已也所以成物也成己仁也成物知

也性之德也合外内之道也故时措之宜也(知去声)

诚虽所以成己然既有以自成则自然及物而道亦

行于彼矣仁者体之存知者用之发是皆吾性之固

有而无内外之殊既得于己则见于事者以时措之

卷三 第 9a 页 WYG0203-0089c.png

而皆得其宜也(语录自成己言之尽己而无一毫之私伪故曰仁自成物言之因物成就

而皆得其宜也(语录自成己言之尽己而无一毫之私伪故曰仁自成物言之因物成就各得其当故曰知○问成物如何是知曰须是知运用方成得物○问成己合言知而言仁成物合言仁

而言知何也曰克己复礼为仁岂不是成己知周乎万物而道济天下岂不是成物○须是仁知具内外

合然后有个时措之宜如平康无事之时是一般处置仓卒缓急时又是一般处置○饶氏曰知居仁先

者以好学言入德之知也知居仁后者以成物言成德之知也○通曰子贡曰学不厌知也教不倦仁也

与此言仁知若异朱子以子贡之言主于知子思之行主于行故各就其所重而有宾主之分盖知主知

仁主行学与教皆以知言故先知后仁知为体仁为用成己成物皆以行言故先仁后知仁为体知为用

二者互为体用愈见其皆性中之所有而无有内外之殊者矣时措之宜此一时字即时中之时性之德

卷三 第 9b 页 WYG0203-0089d.png

是未发之中时措之宜是发而合乎时中之中)

是未发之中时措之宜是发而合乎时中之中)右第二十五章

言人道也

故至诚无息

既无虚假自无间断(陈氏曰凡假伪底物久则易间断真实则无间断○通曰第一

句便先之以故之一字承上章而言也盖言诚自第十六章始二十章至二十五章言诚莫详焉此章特

因上章言至诚之功用于是以故之一字先之)

不息则久久则徵

卷三 第 10a 页 WYG0203-0090a.png

久常于中也徵验于外也(语录久然后有徵验只一日两日工夫知何有徵验)

久常于中也徵验于外也(语录久然后有徵验只一日两日工夫知何有徵验)徵则悠远悠远则博厚博厚则高明

此皆以其验于外者言之郑氏所谓至诚之德著于

四方者是也(语录此是言圣人功业著见如此故云德著于四方)存诸中者既

久则验于外者益悠远而无穷矣(方氏曰悠远其义恐亦有别曰悠是

其势宽缓而不促迫远是长远大率功效气象之促迫者便不长远故以悠远言如三代之治气象宽缓

五霸之治气象促迫故三代之治长五霸之治短如地势悠缓则其势远斗峻则其势绝皆是惟悠故远

之义)悠远故其积也广博而深厚博厚故其发也高大

卷三 第 10b 页 WYG0203-0090b.png

而光明(语录吕氏说有如是广博则其势不得不高有如是深厚则其精不得不明此二句甚善

而光明(语录吕氏说有如是广博则其势不得不高有如是深厚则其精不得不明此二句甚善章句中虽用他意然当初只欲辞简故反不似他说得分晓譬如为台为观须大做根基方始上而可以

高大又如万物精气蓄于下者深厚则其发越乎外者自然光明)

博厚所以载物也高明所以覆物也悠久所以成物也

悠久即悠远兼内外而言之也(潘氏曰久是久于内悠是久于外○永嘉

陈氏曰不息则久是诚积于内徵则悠远是诚积于外下却变文为悠久则是兼上文内外而言○饶氏

曰上面久字是指诚而言便是在内下面悠久只指功用而言高明博厚皆是见之于外见得悠久是指

外面底或问悠远何所指曰久则徵徵则悠远悠远亦只是发出来㡳)本以悠远致高

卷三 第 11a 页 WYG0203-0090c.png

厚而高厚又悠久也此言圣人与天地同用(语录以存诸中

厚而高厚又悠久也此言圣人与天地同用(语录以存诸中者而言则悠久在博厚高明之前以见诸用者而言则悠久在博厚高明之后此所以为悠久也若始初

悠久末梢不悠久便是不悠久矣)

博厚配地高明配天悠久无疆

此言圣人与天地同体(杨氏曰配合也与孟子配义与道之配同○定宇陈氏曰

悠久即博厚高明之悠久无疆即天地之无疆○陈氏曰同用以功言同礼以德言)

如此者不见而章不动而变无为而成(见音现)

见犹示也不见而章以配地而言也不动而变以配

卷三 第 11b 页 WYG0203-0090d.png

天而言也无为而成以无疆而言也(饶氏曰以不见指博厚不动指

天而言也无为而成以无疆而言也(饶氏曰以不见指博厚不动指高明可以意晓无为而成与悠久无疆似不相贯然甚明白悠久是贯天地而言不见不动便是无为惟

其博厚高明悠久所以能成物不见而章是品物流形不动而变是云行雨施无为而成是各正性命○

通曰无息便是久久便自然證验于外不息则久是存于中者久也悠久成物是验于外者久也凡功用

岂无积之博厚发之高明者其博厚高明未必能久无他不自真积力久中来也惟实于中者久故證于

外者亦久内外此诚内外悠久终始此诚终始悠久朱子云博厚高明犹人之形体悠久犹人之元气有

旨哉上章成己成物诚之者之事此悠久成物诚者之事上曰成物曰无疆曰无为而成皆指悠久之成

功而言皆指博厚高明之悠久而言)

卷三 第 12a 页 WYG0203-0091a.png

天地之道可一言而尽也其为物不贰则其生物不测

天地之道可一言而尽也其为物不贰则其生物不测此以下复以天地明至诚无息之功用天地之道可

一言而尽不过曰诚而已不贰所以诚也诚故不息

而生物之多有莫知其所以然者(节斋蔡氏曰不贰则无间断所以不

息○陈氏曰不贰者纯一之意自开辟以至于今其生成万物无有穷己盖莫知所以然)

天地之道博也厚也高也明也悠也久也

言天地之道诚一不贰故能各极其盛而有下文生

物之功

卷三 第 12b 页 WYG0203-0091b.png

今夫天斯昭昭之多及其无穷也日月星辰系焉万物

今夫天斯昭昭之多及其无穷也日月星辰系焉万物覆焉今夫地一撮土之多及其广厚载华岳而不重振

河海而不泄万物载焉今夫山一卷石之多及其广大

草木生之禽兽居之宝藏兴焉今夫水一勺之多及其

不测鼋鼍蛟龙鱼鳖生焉货财殖焉(夫音扶华藏并去声卷平声勺市若

反)

昭昭犹耿耿小明也此指其一处而言之及其无穷

犹十二章及其至也之意盖举全体而言也振收也

卷三 第 13a 页 WYG0203-0091c.png

卷区也此四条皆以发明由其不贰不息以致盛大

卷区也此四条皆以发明由其不贰不息以致盛大而能生物之意然天地山川实非由积累而后大读

者不以辞害意可也(语录管中所见之天也是天恁地大底也只是天○举此全体

而言则其气象功效自是如此○北山陈氏曰大意盖言天地圣人皆得此实理无有驳杂无有间断故

能有此功用耳○通曰博厚高明悠久是至诚无息之功用而此复以天地明之也上文言至诚所以无

息此言不贰所以诚及列天地山水则又不言其悠久成物之事而但言其盛大生物之功盖悠久是无

时不然盛大是无物不有既言日新之盛德必须言富冇之大业盖所谓至诚无息者即生生之易也)

诗云维天之命于穆不已盖曰天之所以为天也于乎

卷三 第 13b 页 WYG0203-0091d.png

不显文王之德之纯盖曰文王之所以为文也纯亦不

不显文王之德之纯盖曰文王之所以为文也纯亦不已(于音乌乎音呼)

诗周颂维天之命篇于叹辞穆深远也不显犹言岂

不显也纯纯一不杂也引此以明至诚无息之意程

子曰天道不已文王纯于天道亦不已纯则无二无

杂不己则无间断先后(真氏曰纯是至诚无一毫人伪维其纯诚无杂故自然能

不已如天之春而夏夏而秋秋而冬昼而夜夜而昼循环运转一息不停以其诚也圣人之自壮而老自

始而终无一息之懈亦以其诚也既诚自然能不已○定宇陈氏曰文王之所以为文非把文王之谥来

卷三 第 14a 页 WYG0203-0092a.png

咏状乃是文不在兹乎之文道之显者谓之文所谓岂不显者即此文之显也○通曰上文论圣人之事

咏状乃是文不在兹乎之文道之显者谓之文所谓岂不显者即此文之显也○通曰上文论圣人之事而以天地之道明之天地与圣人混乎为一而不见其分此引诗而释之曰天之所以为天文王之所以

为文若见其分而结之以纯亦不已则又见其混上文言圣人之至诚无息而于天地之道曰不贰此言

天命之于穆不已而于圣人之德则曰纯又互而言之也纯则不贰不贰所以诚此文王之所以为文也

此天之所以为天也宜看本文所以字及章句所以字)

右第二十六章

言天道也(定宇陈氏曰章内自至诚无息至博厚则高明言圣人之道自博厚

所以载物至无为而成言圣人配天地之道自天地之道可一言而尽至货财殖焉专言

卷三 第 14b 页 WYG0203-0092b.png

天地之道自维天之命以下言圣人之道合乎天之道○饶氏曰前章论诚者之仁而即

天地之道自维天之命以下言圣人之道合乎天之道○饶氏曰前章论诚者之仁而即继之以诚之者之仁言诚者之知而即继之以诚之者之知此章论诚者之勇而下章不

复以诚之者之勇言何也曰诚者不勉而中不思而得若无以见其为勇者故前章特以

从容中道言其勇此章特以悠久不息著其勇若夫诚之者则非勉无以行非思无以知

而所谓勇者己存乎思勉之中故前章言其择善固执此章言其由致曲以进于有诚由

其自诚而推以成物皆举仁与知以见其非勇不能而不复别以勇言也说诚之之功至

此则人道已尽而其至诚无息固将与天地为一所谓诚则明明则诚又奚可以差等言

邪○通曰自哀公问政章至此为四大节)

卷三 第 15a 页 WYG0203-0092c.png

大哉圣人之道

大哉圣人之道包下文两节而言

洋洋乎发育万物峻极于天

峻高大也此言道之极于至大而无外也(语录问圣人之道发

育峻极曰即春生夏长秋收冬藏便是圣人之道不成须要圣人使他发育方是圣人之道峻极于天只

是充塞天地㡳意思又曰洋洋是流动充满之意)

优优大哉礼仪三百威仪三千

优优充足有馀之意礼仪经礼也威仪曲礼也此言

卷三 第 15b 页 WYG0203-0092d.png

道之入于至小而无间也(语录礼仪三百便是仪礼中士冠诸侯冠天子冠礼

道之入于至小而无间也(语录礼仪三百便是仪礼中士冠诸侯冠天子冠礼之类此是大节有三百条如始加再加三加又如坐如尸立如齐之类皆是其中之小目○前既言大哉

圣人之道矣而复以优优大哉冠于礼仪之上者盖言道体之大散于礼仪之末者如此○饶氏曰三百

三千以道之至小者言而上句乃以优优大哉发之疑若语大而非语小者盖此章本以圣道之大为言

然不合众小则无以成其大如泰山之高以众土之积也沧海之广以众流之会也使是道之中包含蕴

蓄容有一理之不备亦何以见其为大之实哉此三百三千所以虽指至小而言而其实乃所以形容其

大也安得不以优优大哉发之章句极于至大而无外即前章语大天下莫能载焉之意入于至小而无

间即前章语小天下莫能破焉之意)

卷三 第 16a 页 WYG0203-0093a.png

待其人而后行

待其人而后行总结上两节(陈氏曰道之大处小处皆须待其人而后行)

故曰苟不至德至道不凝焉

至德谓其人至道指上两节而言也凝聚也成也(语录

发育峻极三百三千甚次第大事只是一个人做了然下面又特地拈出谓苟不至德至道不凝焉这两

句最为要切须先了得礼仪三百威仪三千然后到得发育万物峻极于天处这一个凝字最紧若不能

凝则更没些子属自家须是凝方得○通曰朱子曰凝字最紧盖至道之大小散于万物万事必其人之

有至德者然后能聚之于心也)

卷三 第 16b 页 WYG0203-0093b.png

故君子尊德性而道问学致广大而尽精微极高明而

故君子尊德性而道问学致广大而尽精微极高明而道中庸温故而知新敦厚以崇礼

尊者恭敬奉持之意德性者吾所受于天之正理

道由也温犹燖(音寻)温之温谓故学之矣复时习之

也敦加厚也尊德性所以存心而极乎道体之大

也道问学所以致知而尽乎道体之细也(语录如程先生

言涵养须用敬进学则在致知道之为体其大无外其小无内无一物之不在焉故君子之学既能

尊德性以全其大便须道问学以尽其小○黄氏曰存心则一念全万理具致知则逐物皆当理会)

卷三 第 17a 页 WYG0203-0093c.png

二者修德凝道之大端也不以一豪私意自蔽不以

二者修德凝道之大端也不以一豪私意自蔽不以一豪私欲自累(赵氏曰或疑不以一毫私意自蔽若可以移解高明不以一毫私欲自累

若可以移解广大愚谓虽总说尊德性亦有先后之序意者萌动之始止可言蔽一为意所蔽则广大处

已被窒塞了欲则不止于意而为物所昏无所谓高明者矣所以方可言自累)涵泳乎其所

已知敦笃乎其所已能此皆存心之属也析理则不

使有毫釐之差处事则不使有过不及之谬理义则

曰知其所未知节文则日谨其所未谨此皆致知之

属也(语录致广大谓心胸开阔无此疆彼界之殊极高明谓无一毫人欲之私以累于此才汨于人

卷三 第 17b 页 WYG0203-0093d.png

欲便卑污矣○极高明是言心道中庸是学底事立心超乎万物之表而不为物所蔽累是高明及行事

欲便卑污矣○极高明是言心道中庸是学底事立心超乎万物之表而不为物所蔽累是高明及行事则恁地细密无过不及是中庸温故只是存得这道理在厚是资质朴实敦是愈加厚重是培其本根有

一般人实是敦厚纯朴然或箕踞不以为非便是不崇礼若只去理会礼文而不敦厚则又无以居之所

以忠信之人可以学礼)盖非存心无以致知而存心者又不可

以不致知故此五句大小相资首尾相应圣贤所示

入德之方莫详于此学者宜尽心焉(语录尊德性道问学一句是纲

领下四句上截皆是大纲工夫下截皆是细密工夫尊德性故能致广大极高明温故敦厚道问学故能

尽精微道中庸知新崇礼盖道体之大处难守细处又难穷若有上一截而无下一截只管浑沦更不务

卷三 第 18a 页 WYG0203-0094a.png

致知则茫然无觉若有下一截而无上一截只管要纤悉皆知更不去行则又空无所寄○通曰读此者

致知则茫然无觉若有下一截而无上一截只管要纤悉皆知更不去行则又空无所寄○通曰读此者往往因陈氏谓存心是力行工夫遂疑高明温故知新属知殊不知章句但曰存心致知未尝曰力行致

知朱子不曰尊德性所以力行而必曰存心何也大学补传取程子或问十二节即致知之事末后五节

所以涵养本原之地即存心之事也若谓存心便是力行下文有曰非存心无以致知谓之非力行无以

致知可乎大抵先要看本文大字与尊字道体至大心体本亦至大尊之则能存此心之大所以能极乎

此道之大恐未便说到力行处窃以为存心不过是存其心体之本然者致知是欲推极夫事理之当然

者心体本自广大不以私欲蔽之即谓之致心体本自高明不以私欲累之即谓之极已知者温之而涵

泳之味深已厚者敦之而持守之力固此皆存其心之本然者也然心之广大自具精微之理不学则于

卷三 第 18b 页 WYG0203-0094b.png

理便易有毫釐之差心之高明自有中庸之则不学则于事易有过不及之谬故之中有无限新意不学

理便易有毫釐之差心之高明自有中庸之则不学则于事易有过不及之谬故之中有无限新意不学则不能新虽温故亦不能以尽精微敦厚之外外有多少节文不学则不能崇礼虽敦厚亦不能以道中

庸中庸即是精微之极致究其极一而已矣几此皆推极夫事理之当然者也盖道体极于至大而无外

非浅陋之胸襟所能容所以不可不存夫心体之本然者道体入于至细而无间非粗疏之学问所能悉

所以不可不极夫事理之当然者要之存心不大故用力不自蔽不自累足矣涵泳乎此敦笃乎此足矣

不必于其中又分知与行若致知工夫其中却自兼行而言非十分细密不可也或曰书以中庸名自第

二章以后提起中庸言者几七皆孔子之言也中庸之道在知与行子思于此以道中庸偏为学问致知

之事何也愚谓首章子思所言未发之中也即此所谓德性是也戒慎恐惧即此所谓恭敬奉持之意其

卷三 第 19a 页 WYG0203-0094c.png

引孔子言中庸皆已发之中也择而行之莫先于致知此以道中庸属学问之事何疑曰尊德性以下皆

引孔子言中庸皆已发之中也择而行之莫先于致知此以道中庸属学问之事何疑曰尊德性以下皆有而字见得存心致知是两事末于敦厚崇礼不曰而而曰以何也愚谓下而字则重在下股谓存心不

可以不致知下以字则重在上股谓非存心无以致知也)

是故居上不骄为下不倍国有道其言足以兴国无道

其默足以容诗曰既明且哲以保其身其此之谓与(倍与

背同与平声)

兴谓兴起在位也诗大雅烝民之篇(语录居上不骄至其默足以容

举此数事言大小精粗一齐理会过贯彻了后盛德之效自然如此)

卷三 第 19b 页 WYG0203-0094d.png

右第二十七章

右第二十七章言人道也(饶氏曰此章三节首言吾道之大而所以体之者在乎德㳄言德根

于性而所以存养者在乎敬所以充积者在乎学末言道全德备则其所以施之于用者

无适而不宜考之一篇之中其论学问之道纲目备而首尾详未有过于此章者也)

子曰愚而好自用贱而好自专生乎今之世反古之道

如此者灾及其身者也(好去声灾古灾字)

以上孔子之言子思引之反复也

非天子不议礼不制度不考文

卷三 第 20a 页 WYG0203-0095a.png

此以下子思之言礼亲疏贵贱相接之体也度品制

此以下子思之言礼亲疏贵贱相接之体也度品制文书名

今天下车同轨书同文行同伦(行去声)

今子思自谓当时也轨辙迹之度伦次序之体三者

皆同言天下一统也(语录次序如等威节文之类体如辨上下定民志君臣父子贵

贱尊卑相接之体皆是天子制此礼通天下共行之故其次序之体等威节文皆如一也)

虽有其位苟无其德不敢作礼乐焉虽有其德苟无其

位亦不敢作礼乐焉

卷三 第 20b 页 WYG0203-0095b.png

郑氏曰言作礼乐者必圣人在天子之位(语录冇位无德而作

郑氏曰言作礼乐者必圣人在天子之位(语录冇位无德而作礼乐所谓愚而好自用有德无位而作礼乐所谓贱而好自专居周之世欲行夏殷之礼所谓反古之道

道即议礼制度考文之事议礼所以制行故行同伦制度所以为法故车同轨考文所以合俗故书同文)

子曰吾说夏礼杞不足徵也吾学殷礼有宋存焉吾学

周礼今用之吾从周

此又引孔子之言杞夏之后徵验也宋殷之后三代

之礼孔子皆尝学之而能言其意但夏礼既不可考

證殷礼虽存又非当世之法惟周礼乃时王之制今

卷三 第 21a 页 WYG0203-0095c.png

日所用孔子既不得位则从周而已(语录言冇宋存焉便见杞都无

日所用孔子既不得位则从周而已(语录言冇宋存焉便见杞都无了如今春秋传中宋犹有些小商礼在○饶氏曰此章为在下位者言故于贱者特详而末引孔子作个

样子或问今用之吾从周想是不敢议礼但从周而已曰当今之世用周礼吾亦从周礼盖有德无位不

敢作礼乐也又曰此章虽说在下之人却兼说了在上之人㡳事下章虽说在上之人然辞婉意微不敢

明言其有位而无德○通曰孔子所学周礼即周公所制之礼第十八十九章言周公制周之礼有其位

而有其德也此章言孔子从周之礼有其德无其位者也章末数语较之论语冇二疑语曰夏礼吾能言

之杞不足徵也殷礼吾能言之宋不足徵也此曰杞不足徵而有宋存焉岂非以春秋之时杞去夏已远

而宋去殷犹未远欤杞文献不足宋或典籍散远而文籍犹冇存欤或先哲凋谢而贤者犹有存欤语曰

卷三 第 21b 页 WYG0203-0095d.png

如用之则吾从先进此曰今用之吾从周岂不以周礼至春秋之时已非复周公制作之旧如用之者孔

如用之则吾从先进此曰今用之吾从周岂不以周礼至春秋之时已非复周公制作之旧如用之者孔子设言其或用礼乐则如此今用之者孔子明言天下之所通用者今如此也孔子虽不欲徇时俗之弊

而亦不敢不循时王之制也此所以为孔子之时中也)

右第二十八章

承上章为下不倍而言亦人道也

王天下有三重焉其寡过矣乎(王去声)

吕氏曰三重谓议礼制度考文惟天子得以行之则

国不异政家不殊俗而人得寡过矣

卷三 第 22a 页 WYG0203-0096a.png

上焉者虽善无徵无徵不信不信民弗从下焉者虽善

上焉者虽善无徵无徵不信不信民弗从下焉者虽善不尊不尊不信不信民弗从

上焉者谓时王以前如夏商之礼虽善而皆不可考

下焉者谓圣人在下如孔子虽善于礼而不在尊位

也(方氏曰问程子以上焉者为三王以前下焉者为五霸诸侯之事朱子以上焉者为夏商下焉者为

孔子二说孰是曰上焉者无徵则夏殷也经已言之下焉者虽善不尊舍孔子谁当之若五霸则其善不

足称矣故上焉者无徵则当以时言下焉者不尊则当以位言上乎周而为夏商礼非不善然既于今无

所徵则民将疑而不信下而不获用于周如孔子者德非不善然不得显位以行之则民将玩而不信矣)

卷三 第 22b 页 WYG0203-0096b.png

故君子之道本诸身徵诸庶民考诸三王而不谬建诸

故君子之道本诸身徵诸庶民考诸三王而不谬建诸天地而不悖质诸鬼神而无疑百世以俟圣人而不惑

此君子指王天下者而言其道即议礼制度考文之

事也本诸身有其德也徵诸庶民验其所信从也建

立也立于此而参于彼也天地者道也鬼神者造化

之迹也百世以俟圣人而不惑所谓圣人复起不易

吾言者也(语录此天地只是道耳谓吾建于此而于道不相悖○问鬼神只是龟从筮从与鬼

神合其吉凶否曰亦是然不专在此只是合鬼神之理 此段第一第二句是以人已对言第三第六句

卷三 第 23a 页 WYG0203-0096c.png

是以古今对言第四第五句是以隐显对言考诸三王而不谬百世以俟圣人而不惑犹所谓过去未来

是以古今对言第四第五句是以隐显对言考诸三王而不谬百世以俟圣人而不惑犹所谓过去未来也○通曰朱子谓此段须先识取圣人功用之大及其气象规模广阔处盖大而议礼制度小而考文莫

不有以新天下之视听而能一天下之心徵诸庶民而庶民合建质天地鬼神而天地鬼神合前圣之已

往后圣之未来无不合者其功用如此弘大悠远而其本领只在人主一身上前章曰有其德此曰本诸

身章句曰本诸身者有其德也前章言无德位而作礼乐其终也灾必逮身此言有德有位而作礼乐其

始也必本诸身事有不本诸身而为之者其末也灾不远身鲜矣)

质诸鬼神而无疑知天也百世以俟圣人而不惑知人

也

卷三 第 23b 页 WYG0203-0096d.png

知天知人知其理也(语录此段说知天知人处虽只举后世与鬼神言其实是总结

知天知人知其理也(语录此段说知天知人处虽只举后世与鬼神言其实是总结上四句之义○陈氏曰鬼神天理之至也圣人人道之至也惟知天理之至所以无疑惟知人道之至所以不惑)

是故君子动而世为天下道行而世为天下法言而世

为天下则远之则有望近之则不厌

动兼言行而言道兼法则而言法法度也则准则也

(语录行有可跂之实故言法言未见于行事故以其言为准而行之○通曰上文言质鬼神俟百世要其

终也此申言徵庶民之意原其始也)

诗曰在彼无恶在此无射庶几夙夜以永终誉君子未

卷三 第 24a 页 WYG0203-0097a.png

有不如此而蚤有誉于天下者也(恶去声射音妒诗作斁)

有不如此而蚤有誉于天下者也(恶去声射音妒诗作斁)诗周颂振鹭之篇射厌也所谓此者指本诸身以下

六事而言(通曰引诗在彼无恶在此无射以永终誉徵诸民也庶几夙夜本诸身也)

右第二十九章

承上章居上不骄而言亦人道也

仲尼祖述尧舜宪章文武上律天时下袭水土

祖述者远宗其道宪章者近守其法(陈氏曰尧舜人道之极故宗之

法度至用而备故守之)律天时者法其自然之运袭水土者因

卷三 第 24b 页 WYG0203-0097b.png

其一定之理(语录下袭水土是因土地之宜所谓安土敦乎仁无往而不安)皆兼内

其一定之理(语录下袭水土是因土地之宜所谓安土敦乎仁无往而不安)皆兼内外该本末而言也(永嘉陈氏曰律天时者大则显晦屈伸袭水土者小则采山钓水细

底道理为本为内粗底事物为末为外○方氏曰中庸之道至仲尼而集大成故此书之末以仲尼明之

道著于尧舜故祖述焉法详于文武故宪章焉仕止久速之各当其可用舍行藏之一安乎天夫是之谓

律天时居鲁而逢掖居宋而章甫修其教不易其俗齐其政不易其宜使五方之民各安其常各成其性

夫是之谓袭水土○饶氏曰上二句言学之贯乎古今下二句言学之该乎穹壤即所谓仲尼焉不学者

也○通曰中之一字尧舜始发之自尧舜至文武相传只是此中天时水土亦只此中于尧舜曰祖述而

于文武则曰宪章于天时曰上律而于水土曰下袭便见夫子之时中远宗其道法不在乎道之外近守

卷三 第 25a 页 WYG0203-0097c.png

其法道皆寓乎法之中此兼内外该本末而言也律天时如不时不食是末夫子圣之时是本袭水土如

其法道皆寓乎法之中此兼内外该本末而言也律天时如不时不食是末夫子圣之时是本袭水土如居鲁而逢掖居宋而章甫是末安土敦仁是本此兼内外该本末而言也)

辟如天地之无不持载无不覆帱辟如四时之错行如

日月之代明(辟音譬帱徒报反)

错犹迭也此言圣人之德(饶氏曰持载如地博厚之至也覆帱如天高明之至

也错行代明如日月四时悠久之至也三者亦知仁勇之类)

万物并育而不相害道并行而不相悖小德川流大德

敦化此天地之所以为大也

卷三 第 25b 页 WYG0203-0097d.png

悖犹背也天覆地载万物并育于其閒而不相害四

悖犹背也天覆地载万物并育于其閒而不相害四时日月错行代明而不相悖所以不害不悖者小德

之川流所以并育并行者大德之敦化小德者全体

之分大德者万殊之本川流者如川之流脉络分明

而往不息也敦化者敦厚其化根本盛大而出无穷

也此言天地之道以见上文取辟之意也(语录大德是敦那化

底小德是流出那敦化㡳出来便如忠恕忠便是做那恕底恕便是流出那忠来㡳如中和中便是大德

敦化和便是小德川流只是一个道理○此言天地之大如此言天地则见圣人矣○黄氏曰大德是心

卷三 第 26a 页 WYG0203-0098a.png

之本体无许多大底亦做不得小底出来○范阳张氏曰不曰夫子而曰此天地之所以为大意谓夫子

之本体无许多大底亦做不得小底出来○范阳张氏曰不曰夫子而曰此天地之所以为大意谓夫子没矣不可得而见也观诸天地其亦庶几乎○通曰天能覆而不能载地能载而不能覆春夏生长秋冬

肃杀日明乎昼月明乎夜是各得阴阳之偏而圣人之德则会夫阴阳之全小德川流是其粲然者也大

德敦化是其浑然者也浑然者所以并育并行而粲然者已包于其中粲然者所以不害不悖而亦不过

自浑然中流出故粲然者全体之分即所谓率性之道即所谓时中之中浑然者万殊之本即所谓天命

之性即所谓未发之中大德敦化四字即是首章大本二字章句以为根本盛大而出无穷即首章章句

所谓天下之理皆由此出也始以天地喻夫子终谓夫子即天地且不曰天地之大而曰天地之所以为

大夫子其即太极矣乎)

卷三 第 26b 页 WYG0203-0098b.png

右第三十章

右第三十章言天道也

唯天下至圣为能聪明睿知足以有临也宽裕温柔足

以有容也发强刚毅足以有执也齐庄中正足以有敬

也文理密察足以有别也(知去声齐侧皆反别彼列反)

聪明睿知生知之质临谓居上而临下也其下四者

乃仁义礼智之德文文章也理条理也密详细也察

明辨也(饶氏曰章句以四者为仁义礼知之德如此则只是四德于溥博之下文言五者之德何

卷三 第 27a 页 WYG0203-0098c.png

此章专说小德就五者而论则聪明睿知又是小德之大德聪属耳明属目知属心睿则能思知则能知思

此章专说小德就五者而论则聪明睿知又是小德之大德聪属耳明属目知属心睿则能思知则能知思属动魂之为也知属静魄之为也心者魂魄之合魂能知来有所未知则思索而知之阳之灵也魄能藏

往其己知则存而记之阴之灵也一阴一阳相为配对)

溥博渊泉而时出之

溥博周遍而广阔也渊泉静深而有本也出发见也

言五者之德充积于中而以时发见于外也

溥博如天渊泉如渊见而民莫不敬言而民莫不信行

而民莫不说(见音现说音悦)

卷三 第 27b 页 WYG0203-0098d.png

言其充积极其盛而发见当其可也(陈氏曰充积极其盛言上二句

言其充积极其盛而发见当其可也(陈氏曰充积极其盛言上二句发见当其可言下三句)

是以声名洋溢乎中国施及蛮貊舟车所至人力所通

天之所覆地之所载日月所照霜露所队凡有血气者

莫不尊亲故曰配天(施去声队音坠)

舟车所至以下盖极言之配天言其德之所及广大

如天也(通曰中庸言仁义礼知凡二第二十章言亲亲之仁尊贤之义等杀之礼知天之知而曰

不可不知此章则仁义礼知之本于生知者也惟其生知故此德充积于中者自然以时发见于外充积

卷三 第 28a 页 WYG0203-0099a.png

极其盛故发见自然当其可章句既曰以时发见又曰当其可只是形容一时字即所谓时措之宜即所

极其盛故发见自然当其可章句既曰以时发见又曰当其可只是形容一时字即所谓时措之宜即所谓时中之中也)

右第三十一章

承上章而言小德之川流亦天道也

唯天下至诚为能经纶天下之大经立天下之大本知

天地之化育夫焉有所倚(夫音扶焉于虔反)

经纶皆治丝之事经者理其序而分之纶者比其类

而合之也(饶氏曰譬如君君臣臣此是分而理之君仁于臣臣敬于君此是比而合之)经

卷三 第 28b 页 WYG0203-0099b.png

常也大经者五品之人伦大本者所性之全体也惟

常也大经者五品之人伦大本者所性之全体也惟圣人之德极诚无妄故于人伦各尽其当然之实而

皆可以为天下后世法所谓经纶之也其于所性之

全体无一毫人欲之伪以杂之而天下之道千变万

化皆由此出所谓立之也其于天地之化育则亦其

极诚无妄者有默契焉非但闻见之知而己(语录问中庸两

处说至诚而其结语一则曰赞化育一则曰知化育赞与知如何分曰尽其性者是自这里面说将去故

尽其性则能尽人物之性以赞化育也经纶大经是从下面说上去如修道之教是也立大本是静而无

卷三 第 29a 页 WYG0203-0099c.png

复大本不中处知化育则知天理之流行矣○陈氏曰知字不可以闻见之知论只如肝胆相照一般圣人之

复大本不中处知化育则知天理之流行矣○陈氏曰知字不可以闻见之知论只如肝胆相照一般圣人之德极诚无妄其生育变化万物之功与天地造化吻合交契浑融一体所谓知也)此皆至诚无妄

自然之功用夫岂有所倚著于物而后能哉(夫焉有所倚都是实

理无欠缺经纶自经纶立本自立本知化育自知化育不用倚靠他物事然后能如此○方氏曰思诚者必

靠倚诚为骨子然后能知能行若至诚则自然流出不待用力故无所倚靠不说到诚字了○饶氏曰上

章至圣从生知之知发出来犹是有所凭藉此章至诚本无声臭果何所倚哉)

肫肫其仁渊渊其渊浩浩其天(肫之纯反)

肫肫恳至貌以经纶而言也渊渊静深貌以立本而

卷三 第 29b 页 WYG0203-0099d.png

言也浩浩广大貌以知化而言也其渊其天则非特

言也浩浩广大貌以知化而言也其渊其天则非特如之而已(语录肫肫其仁者人伦之閒若无些仁厚意则父子兄弟皆不相管摄矣○饶氏曰

肫肫其如何意配经纶大经曰仁者人也大经则是个人道人而不仁何足以为人哉上文大经是道大

本是性性乃大经之本也天地化育是命又大经大本之所从出也此则肫肫其仁是说道而渊渊其渊

是说性浩浩其天是说命问性命如何分天渊曰性是成之者性指已定之理而言也命是继之者善指

理之流行而赋于物者而言也二者有动静之分故一属地一属天自圣人言之则静定而存主处即是

性应用而流行处即是命其与天地之理一也故曰其渊其天前章曰如天如渊犹是圣人与天地相比

并至此则曰其天其渊则圣人与天地为一矣)

卷三 第 30a 页 WYG0203-0100a.png

苟不固聪明圣知达天德者其孰能知之(圣知之知去声)

苟不固聪明圣知达天德者其孰能知之(圣知之知去声)固犹实也郑氏曰唯圣人能知圣人也(饶氏曰固当为固有之固

本来之义也○玉渊张氏曰上章云凡有血气者莫不尊亲此云苟不固聪明圣知达天德其孰能知之

上章言小德条理分明人所易见此章言大德无声无臭非圣人不能知之○通曰大经是道大本是性

化育是命首章由造化说圣人故曰命曰性曰道由体之隐达于用之费也此章言圣人之所以为敦化

则曰道曰性而后曰命由用之费而原其体之隐也前曰赞化育此曰知化育赞云者至诚之功有补于

天地知云者至诚之心无閒于天地也前章以时出之是小德之川流是时中之中此章大本是大德之

敦化是未发之中首章曰中者天下之大本此则揭以立之一字大本是所性之全体本无一毫人欲之

卷三 第 30b 页 WYG0203-0100b.png

伪以杂之也立字不是用力字前章以时出之则为时中凡天下之人皆得以知之此章大本之中浑然

伪以杂之也立字不是用力字前章以时出之则为时中凡天下之人皆得以知之此章大本之中浑然在中者也非聪明圣知达天德者孰能知之)

右第三十二章

承上章而言大德之敦化亦天道也前章言

至圣之德此章言至诚之道然至诚之道非

至圣不能知至圣之德非至诚不能为则亦

非二物矣此篇言圣人天道之极致至此而

无以加矣(叶氏曰至圣指发用神妙而言乃上文小德川流之意至诚指大经

卷三 第 31a 页 WYG0203-0100c.png

大本之实理而言乃上文大德敦化之意非至圣无以显至诚之全体非至诚无以全至

大本之实理而言乃上文大德敦化之意非至圣无以显至诚之全体非至诚无以全至圣之妙用其实非二物也○通曰自大哉圣人之道章至此章为第五大莭)

诗曰衣锦尚絅恶其文之著也故君子之道闇然而日

章小人之道的然而日亡君子之道淡而不厌简而文

温而理知远之近知风之自知微之显可与入德矣(衣去

声絅口回反恶去声闇于感反)

前章言圣人之德极其盛矣此复自下学立心之始

言之而下文又推之以至其极也(叶氏曰上三章极言孔子髐天之德

卷三 第 31b 页 WYG0203-0100d.png

与夫至圣至诚之功用中庸之道至矣尽矣子思又虑学者驰骛于高远而忘下学之工夫而或失其指

与夫至圣至诚之功用中庸之道至矣尽矣子思又虑学者驰骛于高远而忘下学之工夫而或失其指归故此章总论必自下学务内至亲至切言之然后极于至精至微不可拟议之地)诗国风卫

硕人郑之丰皆作衣锦褧衣褧絅同襌衣也(语录古注以为

禅衣所以袭锦衣者禅与单字同沈括谓絅与苘同是用苘麻织疏布为之)尚加也古之

学者为已故其立心如此尚絅故闇然衣锦故有日

章之实(语录只暗暗地做工夫处这理自掩蔽不得○陈氏曰衣锦者美在其中尚絅者不求知

于外古之学者只欲此道理会得于己不是欲求人知惟不求人知所以闇然虽曰闇然而道理自彰著

而不可掩犹衣锦尚絅而锦之文采自然著见于外也)淡简温絅之袭于外也

卷三 第 32a 页 WYG0203-0101a.png

不厌而文且理焉锦之美在中也小人反是则暴于

不厌而文且理焉锦之美在中也小人反是则暴于外而无实以继之是以的然而日亡也远之近见于

彼者由于此也风之自著乎外者本乎内也微之显

有诸内者形诸外也(语录知远之近是以己对物言知在彼之是非由在我之得失

知风之自是知其身之得失由乎心之邪正知微之显又专指心说就里来知远之近知风之自㨿表而

知里也知微之显由内以达外也)有为己之心而又知此三者则知

所谨而可入德矣故下文引诗言谨独之事(通曰首章是一

篇体要末又举一篇之要而约言之故章句发明此章多与首章相应此曰自下学立心之始言之又曰

卷三 第 32b 页 WYG0203-0101b.png

古之学者为己故其立心如此首章说性道教以为原其所自无一不本于天而备于我学者知之则其

古之学者为己故其立心如此首章说性道教以为原其所自无一不本于天而备于我学者知之则其于学知所用力而自不能己矣夫于学知所用力而自不已者为己之学也此所以为下学立心之始也

且立心以为为己之学但当求其在我者而已何以文之著为哉文非本也所以恶其文之著者盖欲深

求其本于天而备于我者也中庸分君子小人而言者凡二第二章言君子中庸小人反中庸是其为君

子小人者可见于行事之际此则言其所以为君子小人者已见于立心之始淡而无味其味最长简而

无文其文自章温不求其理而无有不合于条理者此君子为己之学也不求其文之著而自不能不著

者也小人则反是矣中庸既举其立心之始当如此而又提起三知字曰知远之近知风之自知微之显

而下文遂以慎独戒惧之事继之即章句所谓知其在我者则戒慎恐惧而无时不中者也章句之旨融

卷三 第 33a 页 WYG0203-0101c.png

彻如此学者不可不细玩)

彻如此学者不可不细玩)诗云潜虽伏矣亦孔之昭故君子内省不疚无恶于志

君子之所不可及者其唯人之所不见乎(恶去声)

诗小雅正月之篇承上文言莫见乎隐莫显乎微也

疚病也无恶于志犹言无愧于心此君子谨独之事

也(陈氏曰潜虽伏矣即首章隐微处亦孔之昭即首章莫见莫显处)

诗云相在尔室尚不愧于屋漏故君子不动而敬不言

而信(相去声)

卷三 第 33b 页 WYG0203-0101d.png

诗大雅抑之篇相视也屋漏室西北隅也(语录古人室在东南

诗大雅抑之篇相视也屋漏室西北隅也(语录古人室在东南开门东北隅为突西北隅为屋漏西南隅为与人才进便先见东南隅却到西北隅然后始到西南隅此

是至深密之地曾子问谓之当室之白孙炎曰当室日光所漏入也)承上文又言君子

之戒谨恐惧无时不然不待言动而后敬信则其为

己之功益加密矣故下文引诗并言其效(陈氏曰此处一节密

一节首章先说戒谨恐惧后说慎独是从内面发出来此处先说慎独后说戒谨恐惧是从外面说入○

通曰上文引诗但见学者有为己之心此两引诗方见学者有为己之学首章言慎独此言人之所不见

即是独内省不疚即是慎独内省而少有一发之疚则是胸中犹有可恶之处故必无疚然后无恶此为

卷三 第 34a 页 WYG0203-0102a.png

己之功也首章言戒惧不暏恐惧不闻盖动则有可暏此不动而敬即是戒慎乎其所不睹言则有可闻

己之功也首章言戒惧不暏恐惧不闻盖动则有可暏此不动而敬即是戒慎乎其所不睹言则有可闻此不言而信即是恐惧乎其所不闻诸家以敬信为民敬信章句以为己之敬信与下文笃恭相应此又

为己之功益加密者也首章先戒慎而后言慎独由静时功夫说到吾心方动之几此章先慎独而后言

戒慎由动时工夫说归吾心至静之极愈静愈敬其为己之功可谓密矣)

诗曰奏假无言时靡有争是故君子不赏而民劝不怒

而民威于鈇钺(假格同鈌音夫)

诗商颂烈祖之篇奏进也承上文而遂及其效言进

而感格于神明之际极其诚敬无有言说而人自化

卷三 第 34b 页 WYG0203-0102b.png

之也威畏也鈇莝(音剉)斫刀也鈇斧也

之也威畏也鈇莝(音剉)斫刀也鈇斧也诗曰不显帷德百辟其刑之是故君子笃恭而天下平

诗周颂烈文之篇不显说见二十六章此借引以为

幽深玄远之意承上文言天子有不显之德而诸侯

法之则其德愈深而效愈远矣(语录不显二字二十六章者别无他义故

只用诗意卒章所引缘自章首尚絅之云与章末无声无臭皆有隐微深密之意故知其当别为一义与

诗不同也)笃厚也笃恭言不显其敬也笃恭而天下平乃

圣人至德渊微自然之应中庸之极功也(语录此章到笃恭而

卷三 第 35a 页 WYG0203-0102c.png

天下平已是极处结局了所谓不显其德幽深玄远无可得而形容虽下面不大声以色德輶如毛皆不

天下平已是极处结局了所谓不显其德幽深玄远无可得而形容虽下面不大声以色德輶如毛皆不足以形容直是无声无臭到无迹之可寻然后已他人孰不恭敬然不能平天下圣人笃恭天下便平都

不可测了○陈氏曰此章至此凡五引诗头节说学者须为己不求人知第二节说致谨于人所不见处

第三节说不特人所不见虽已所不睹不闻处亦当致敬第四节说不待言说而人自化之第五节说不

显笃恭圣人至德功效有自然之应乃中庸之极功也○通曰此两引诗承上文不动而敬不言而信而

极言其效也惟其不言亦信所以无言而人自信之有不待赏罚而化者惟其不动亦敬故笃恭不显其

敬也而天下自平笃恭而天下平即首章致中与和而天地位万物育也特首章是致其中而后致其和

此谓之笃恭者已致其和而益致其中也为己之功愈密则德愈深而效愈远如此二十六章于乎不显

卷三 第 35b 页 WYG0203-0102d.png

谓岂不显也此独借以为幽深玄远之意者所引诗一曰衣锦尚絅已有不显之意二曰潜伏三曰屋漏

谓岂不显也此独借以为幽深玄远之意者所引诗一曰衣锦尚絅已有不显之意二曰潜伏三曰屋漏皆不显之地四曰无言以至下文曰不大曰无声无臭则形容不显之至矣夫德显而百辟刑之宜也不

显而天下自平其妙殆有不可测者要之中者性之德不显之德即未发之中戒慎恐惧是于喜怒哀乐

未发之时而敬也此时而敬是不显其敬此所以为至德之渊微而有自然之应也)

诗云予怀明德不大声以色子曰声色之于以化民末

也诗曰德輶如毛毛犹有伦上天之载无声无臭至矣

(輶由酉二音)

诗大雅皇矣之篇引之以明上文所谓不显之德者

卷三 第 36a 页 WYG0203-0103a.png

正以其不大声与色也又引孔子之言以为声色乃

正以其不大声与色也又引孔子之言以为声色乃化民之未务今但言不大之而已则犹有声色者存

是未足以形容不显之妙不若烝民之诗所言德輶

如毛则庶乎可以形容矣而又自以为谓之毛则犹

有可比者是亦未尽其妙不若文王之诗所言上天

之事无声无臭然后乃为不显之至耳盖声臭有气

无形在物最为微妙而犹曰无之故惟此可以形容

不显笃恭之妙非此德之外又别有是三等然后为

卷三 第 36b 页 WYG0203-0103b.png

至也(语录自衣锦尚絅以下淡而不厌简而文温而理皆是收敛近里知远之近知风之自知微之

至也(语录自衣锦尚絅以下淡而不厌简而文温而理皆是收敛近里知远之近知风之自知微之显一句紧一句又说得愈密学者能如此收敛虽未可便谓之德亦可以入德矣其下方言不愧屋漏方

能以谨独涵养其曰不动而敬不言而信盖不动不言时已是敬信底人了又引诗不显惟德予怀明德

德輶如毛言之一章之中皆只是发明个德字然所谓德者实无形状故以无声无臭终之○此章八引

诗一步退似一步都用那不言不动不显不大底字直说到无声无臭则至矣○首章是自里说出外面

盖自天命之性说到天地位万物育处末章却自外面一节收敛入一节直约到里面无声无臭处此与

首章实相表里也○饶氏曰德輶如毛亦未足以形容不显之妙必上天之载无声无臭然后足以形容

此便是未发之中便是天命之性盖一篇之归宿也○王氏曰此章是结尾举一篇工夫之要约而信之

卷三 第 37a 页 WYG0203-0103c.png

所谓藏于密者也○通曰此章八引诗当作四节看节节意相承第一节承上章极致之言恐学者鹜于

所谓藏于密者也○通曰此章八引诗当作四节看节节意相承第一节承上章极致之言恐学者鹜于高远首引尚絅之诗言下学立心之始结之以知微之显第二节承知微之显之语引潜虽伏矣亦孔之

昭以实之自慎独说归戒慎恐惧而结之以不动而敬不言而信第三节承不言不动之语引诗云无言

不显以极其效如此第四节承不显之语三引诗至于无声无臭以形容不显之妙至如此朱子又恐学

者因无声无臭之语而又鹜于高远也故结之曰非此德之外有此三等然后为至也盖所引之诗似有

等级然其妙非杳冥昏默之谓非虚无寂默之谓也故必提起德之一字言之首章曰道此章曰德道字

说得广阔德字说得亲切德者得此道于心而能说者也首章开端一天字原其所自也此道之在我者

无不本诸天也此章结末一天字要其所成也德之成则能不失其道之在我老即不失其本诸天者也

卷三 第 37b 页 WYG0203-0103d.png

至此则我本于天天备于我又不过即其初天命之性尔是无声无臭之天即吾不显之德而不显之德

至此则我本于天天备于我又不过即其初天命之性尔是无声无臭之天即吾不显之德而不显之德即吾浑然未发之中者也子思子首章独提此一中字即周子所谓无极而太极也末又约而归之于此

即周子所谓太极本无极也子思始引夫子之言曰中庸之德其至矣乎众人之所可至也此言中庸之

极功故以不显之德赞其至圣人之所独至也然圣人之所以为德之至者不过敬之至而已敬者圣学

之所以成始而成终也故此书以慎独戒慎终始焉)

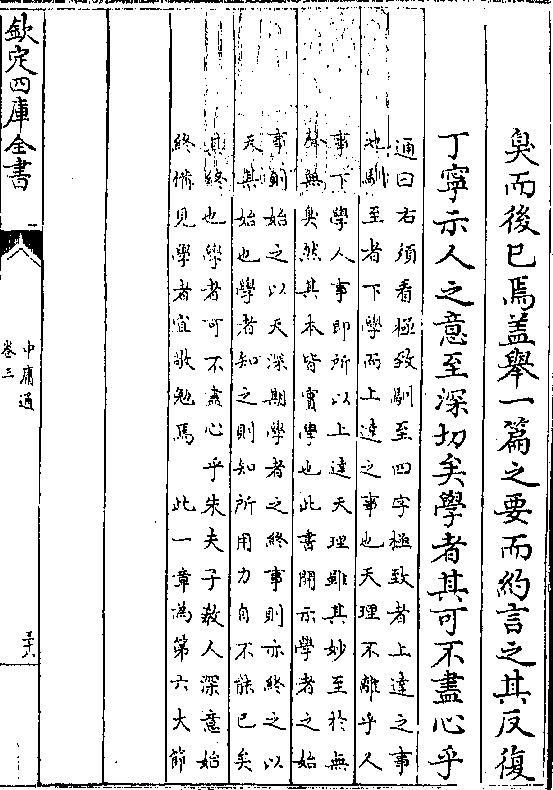

右第三十三章子思因前章极致之言反求其

本复自下学为己谨独之事推而言之以驯致

乎笃恭而天下平之盛又赞其妙至于无声无

卷三 第 38a 页 WYG0203-0104a.png

臭而后已焉盖举一篇之要而约言之其反复

臭而后已焉盖举一篇之要而约言之其反复丁宁示人之意至深切矣学者其可不尽心乎

(通曰右须看极致驯至四字极致者上达之事也驯至者下学而上达之事也天理不离乎人

事下学人事即所以上达天理虽其妙至于无声无臭然其本皆实学也此书开示学者之始

事则始之以天深期学者之终事则亦终之以天其始也学者知之则知所用力自不能已矣

其终也学者可不尽心乎朱夫子教人深意始终备见学者宜敬勉焉 此一章为第六大节)

卷三 第 38b 页 WYG0203-0104b.png

中庸通卷三