声明:本站书库内容主要引用自 archive.org,kanripo.org, db.itkc.or.kr 和 zh.wikisource.org

卷首 第 1a 页 0131-152.png

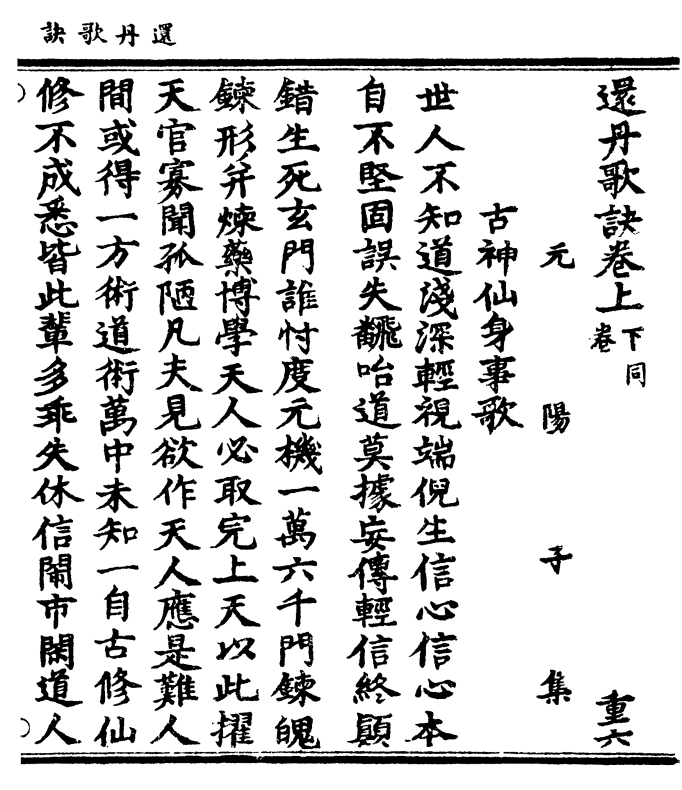

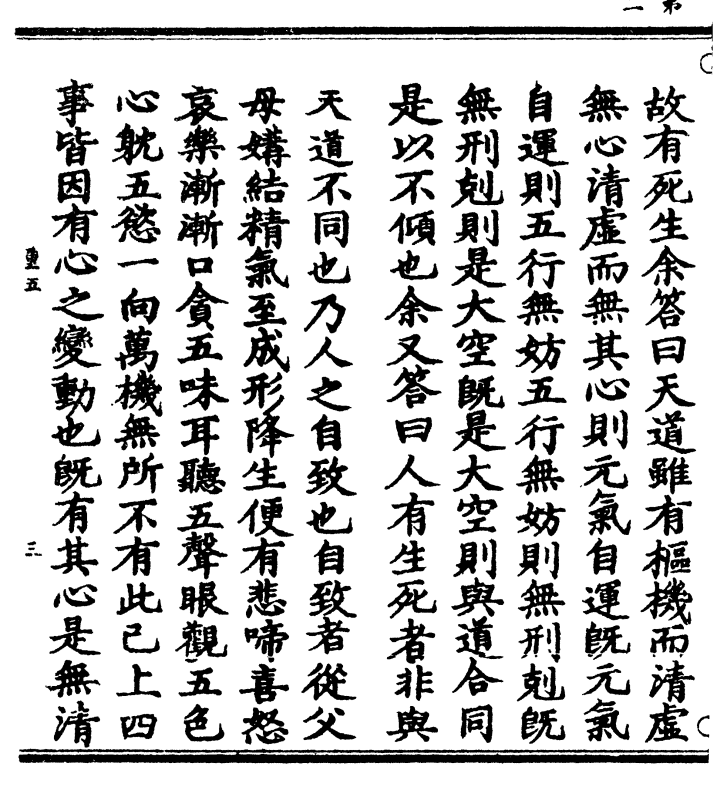

真气还元铭序 重五

真气还元铭序 重五余幼亲坟典长慕烟霞比跳龙门欲攀蟾桂

著锦衣于世上骑跃马于人间置立机关开

张造化荣沾父子福及子孙体仁义为当代

之楷模用礼智作将来之规矩梦未同于传

说钓不遇于姜牙而遂灰心志求仙道诗书

陡罢笔砚顿抛见寰区之多少是非睹朝市

之无限得失荣如石火贵似浮沤不假高低

瞥然聚散尸行鬼步非圣哲莫可知之动肉

活尘非贤良莫能分别迩后专寻幽洞遍访

卷首 第 1b 页 0131-153.png

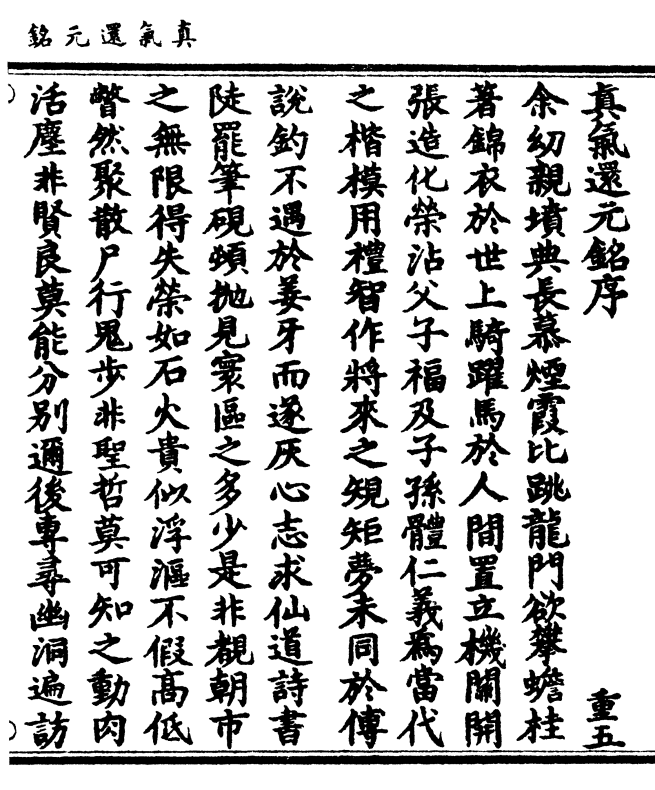

名山历险登危二十年矣自梁贞明岁游于

名山历险登危二十年矣自梁贞明岁游于泰山顶高松之下忽见一人形容异俗言语

非常唯称万代之师秪道九天之主余遂稽

首长跪为余曰汝有仙相方得遇吾付汝学

仙之门汝能受否余又长跪感谢形言又曰

吾请汝剪发歃血为盟与汝屈伸吐纳炼形

之术又曰两纪之内辄莫传人传之非人彼

受谴责余又长跪忽然不见余自后常依次

第不辍功夫但是微言无不神验余既承师

命合秘天机两纪将终许传人世而乃重修

卷首 第 2a 页 0131-154.png

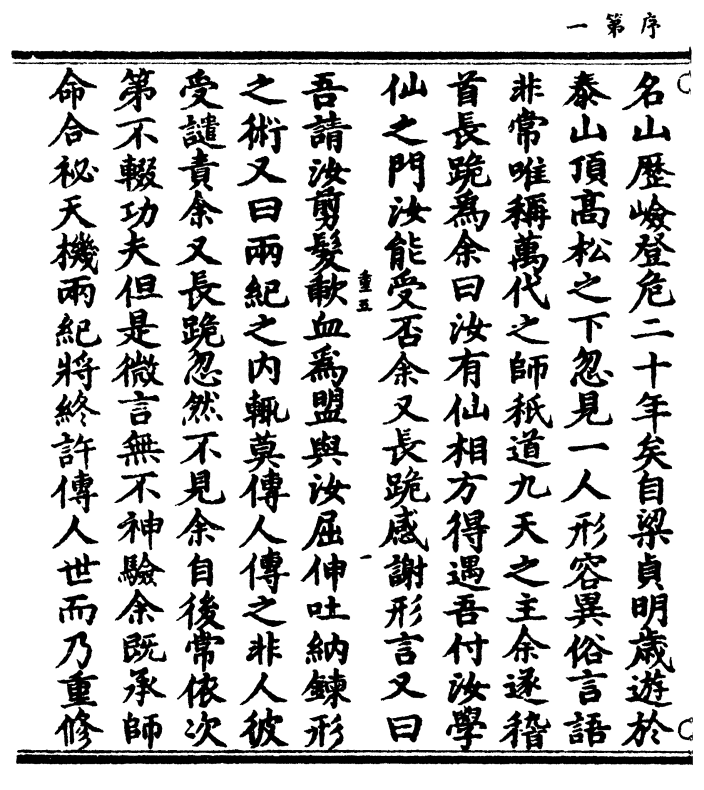

旧则翻作新经写之市朝藏诸山石后来

旧则翻作新经写之市朝藏诸山石后来学者得之幸哉

卷首 第 2b 页 0131-155.png

卷首 第 3a 页 0131-156.png

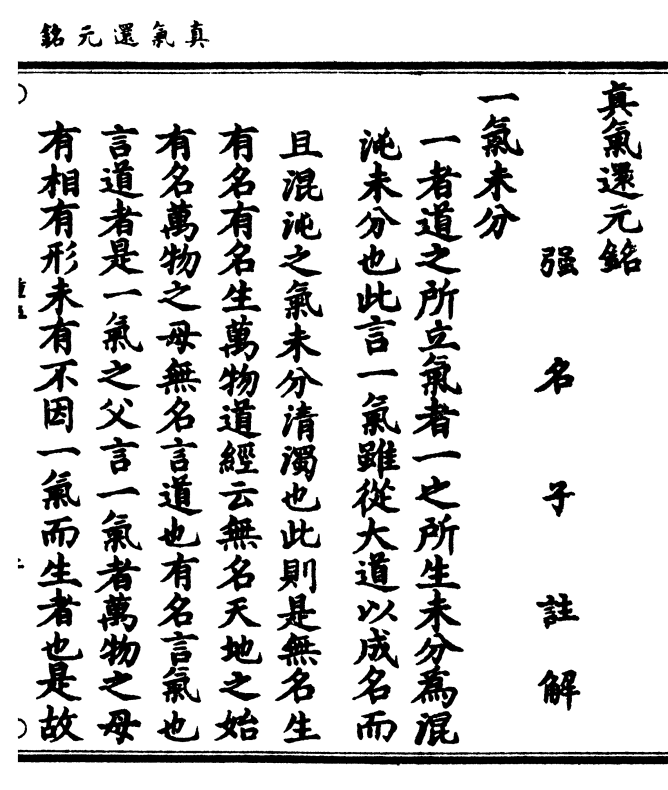

真气还元铭

真气还元铭强 名 子 注 解

一气未分

一者道之所立气者一之所生未分为混

沌未分也此言一气虽从大道以成名而

且混沌之气未分清浊也此则是无名生

有名有名生万物道经云无名天地之始

有名万物之母无名言道也有名言气也

言道者是一气之父言一气者万物之母

有相有形未有不因一气而生者也是故

卷首 第 3b 页 0131-157.png

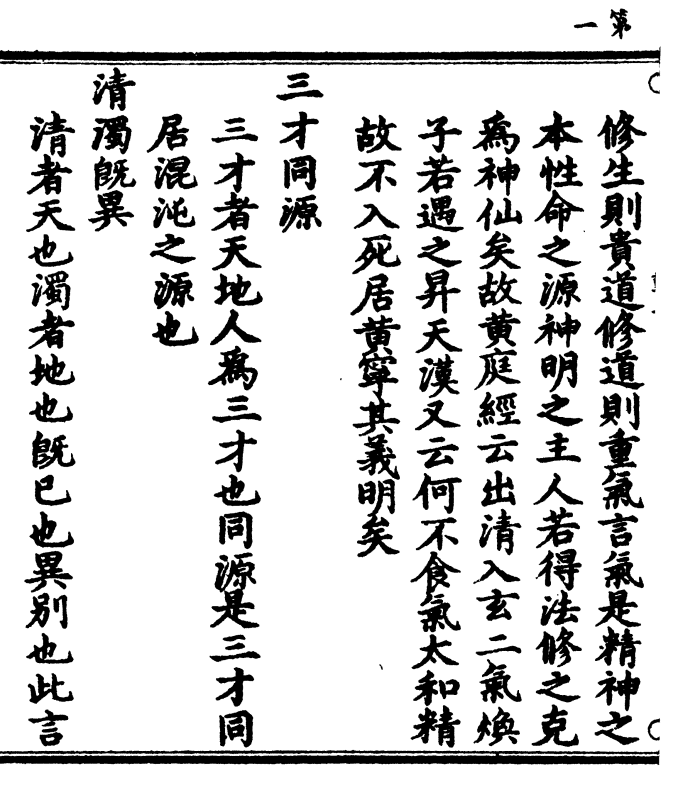

修生则贵道修道则重气言气是精神之

修生则贵道修道则重气言气是精神之本性命之源神明之主人若得法修之克

为神仙矣故黄庭经云出清入玄二气焕

子若遇之升天汉又云何不食气太和精

故不入死居黄宁其义明矣

三才同源

三才者天地人为三才也同源是三才同

居混沌之源也

清浊既异

清者天也浊者地也既已也异别也此言

卷首 第 4a 页 0131-158.png

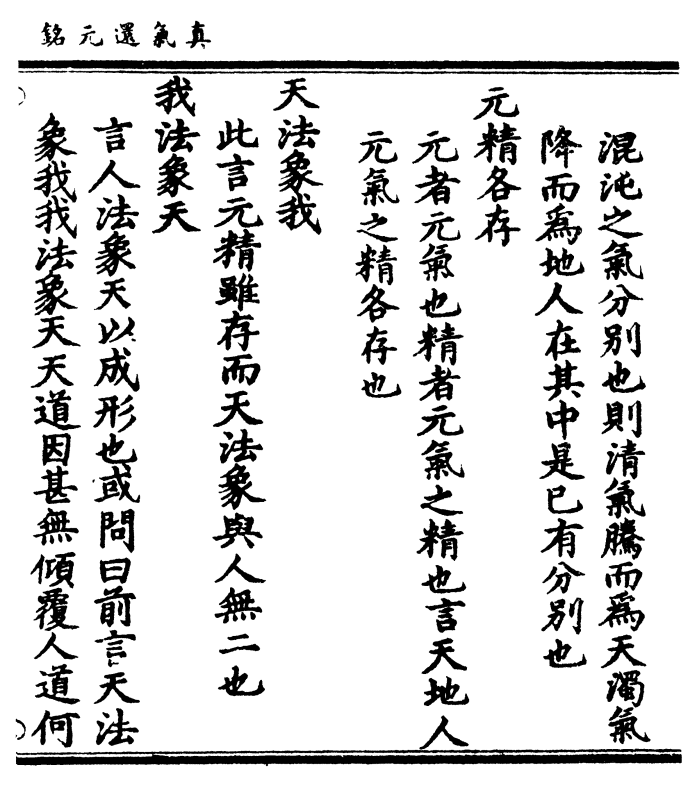

混沌之气分别也则清气腾而为天浊气

混沌之气分别也则清气腾而为天浊气降而为地人在其中是已有分别也

元精各存

元者元气也精者元气之精也言天地人

元气之精各存也

天法象我

此言元精虽存而天法象与人无二也

我法象天

言人法象天以成形也或问曰前言天法

象我我法象天天道因甚无倾覆人道何

卷首 第 4b 页 0131-159.png

故有死生佘答曰天道虽有枢机而清虚

故有死生佘答曰天道虽有枢机而清虚无心清虚而无其心则元气自运既元气

自运则五行无妨五行无妨则无刑剋既

无刑剋则是大空既是大空则与道合同

是以不倾也余又答曰人有生死者非与

天道不同也乃人之自致也自致者从父

母媾结精气至成形降生便有悲啼喜怒

哀乐渐渐口贪五味耳听五声眼观五色

心耽五欲一向万机无所不有此已上四

事皆因有心之变动也既有其心是无清

卷首 第 5a 页 0131-160.png

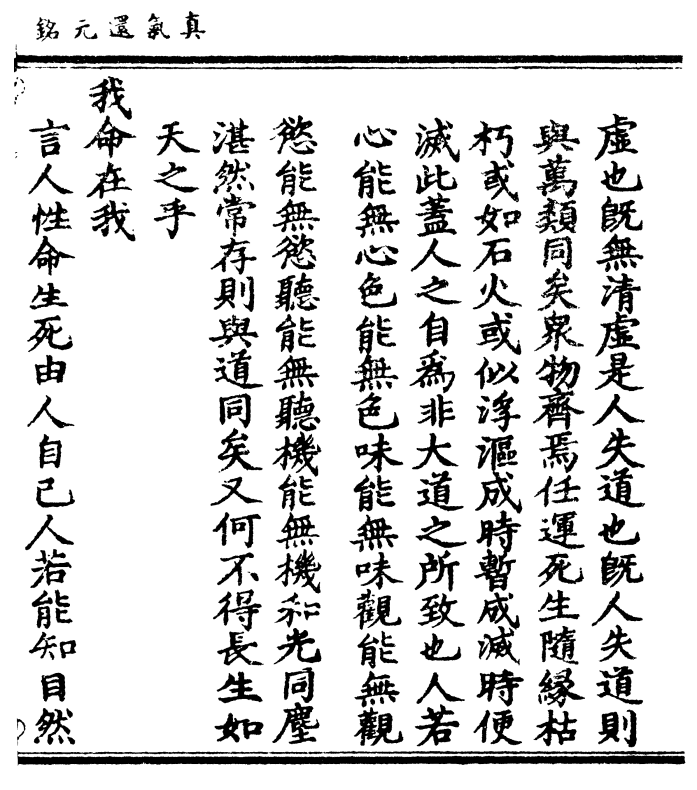

虚也既无清虚是人失道也既人失道则

虚也既无清虚是人失道也既人失道则与万类同矣众物齐焉任运死生随缘枯

朽或如石火或似浮沤成时暂成灭时便

灭此盖人之自为非大道之所致也人若

心能无心色能无色味能无味观能无观

欲能无欲听能无听机能无机和光同尘

湛然常存则与道同矣又何不得长生如

天之乎

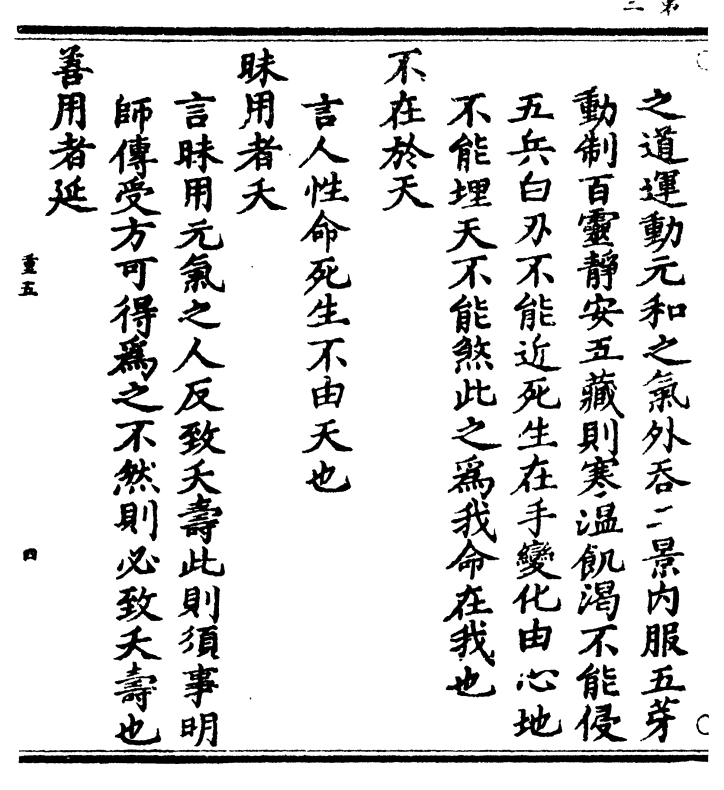

我命在我

言人性命生死由人自已人若能知自然

卷首 第 5b 页 0131-161.png

之道运动元和之气外吞二景内服五芽

之道运动元和之气外吞二景内服五芽动制百灵静安五藏则寒温饥渴不能侵

五兵白刃不能近死生在手变化由心地

不能埋天不能煞此之为我命在我也

不在于天

言人性命死生不由天也

昧用者夭

言昧用元气之人反致夭寿此则须事明

师传受方可得为之不然则必致夭寿也

善用者延

卷首 第 6a 页 0131-162.png

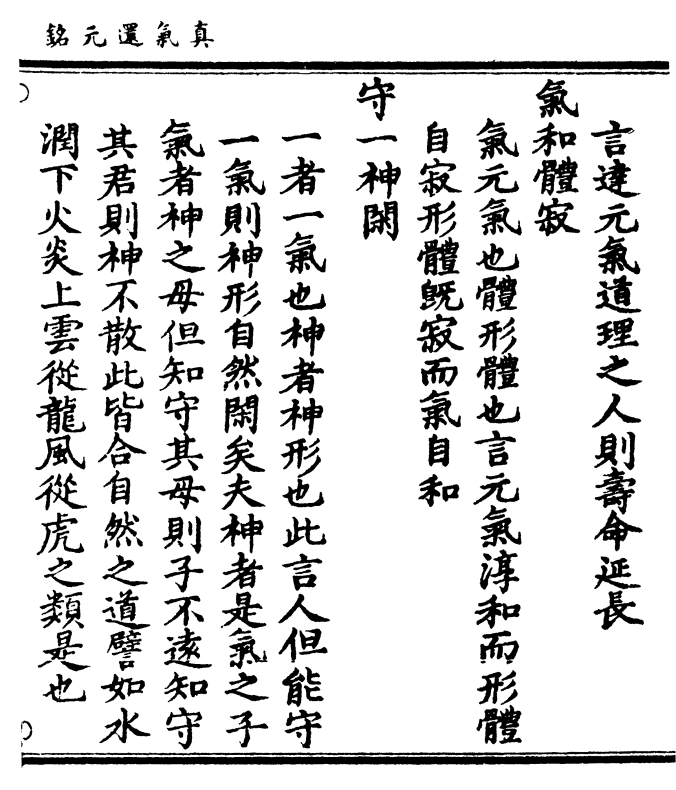

言达元气道理之人则寿命延长

言达元气道理之人则寿命延长气和体寂

气元气也体形体也言元气淳和而形体

自寂形体既寂而气自和

守一神闲

一者一气也神者神形也此言人但能守

一气则神形自然闲矣夫神者是气之子

气者神之母但知守其母则子不远知守

其君则神不散此皆合自然之道譬如水

润下火炎上云从龙风从虎之类是也

卷首 第 6b 页 0131-163.png

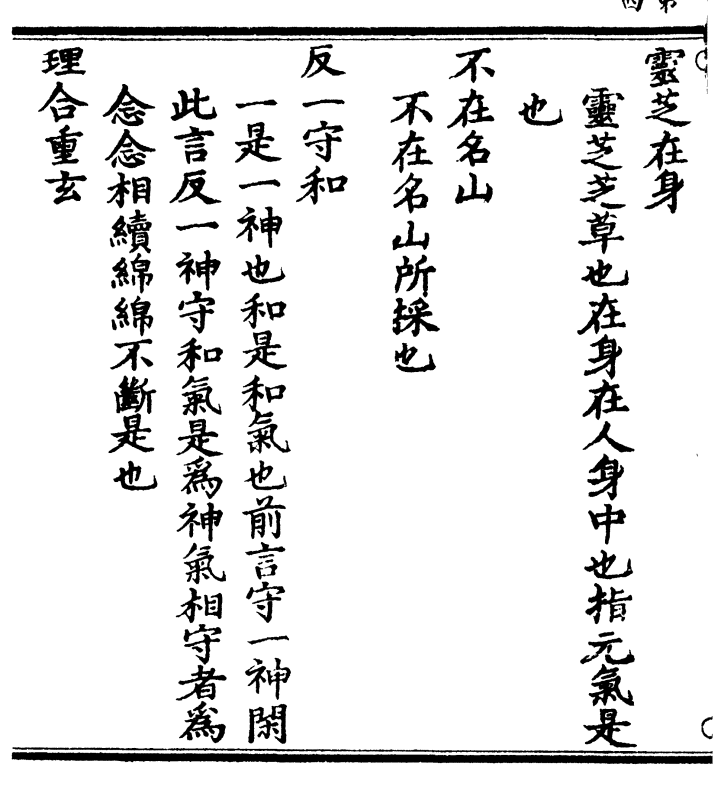

灵芝在身

灵芝在身灵芝芝草也在身在人身中也指元气是

也

不在名山

不在名山所采也

反一守和

一是一神也和是和气也前言守一神闲

此言反一神守和气是为神气相守者为

念念相续绵绵不断是也

理合重玄

卷首 第 7a 页 0131-164.png

理道理也重玄又玄也言人能知反一神

理道理也重玄又玄也言人能知反一神却守和气此名玄之又玄也

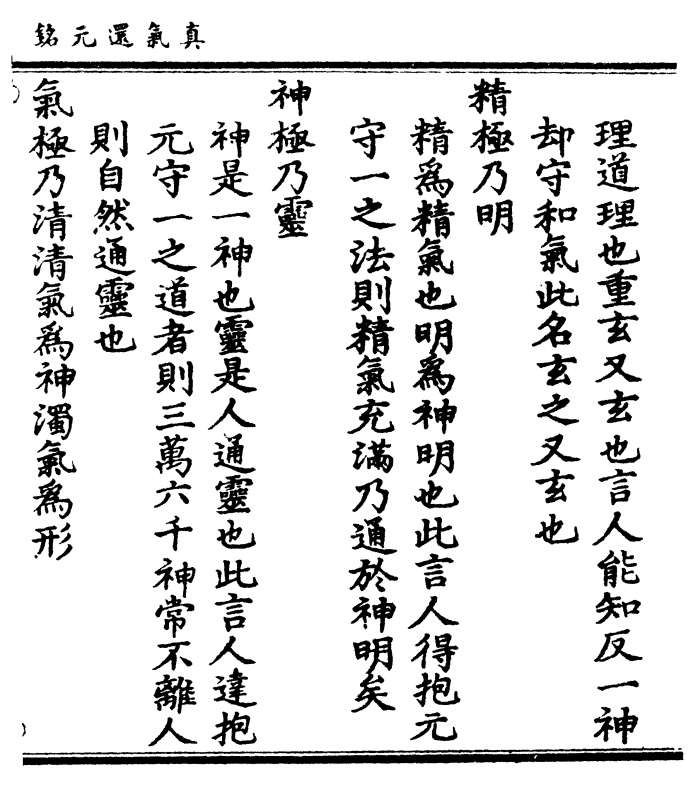

精极乃明

精为精气也明为神明也此言人得抱元

守一之法则精气充满乃通于神明矣

神极乃灵

神是一神也灵是人通灵也此言人达抱

元守一之道者则三万六千神常不离人

则自然通灵也

气极乃清清气为神浊气为形

卷首 第 7b 页 0131-165.png

气为元气也清为清虚也此言元气既极

气为元气也清为清虚也此言元气既极则浊气自散人乃清虚也

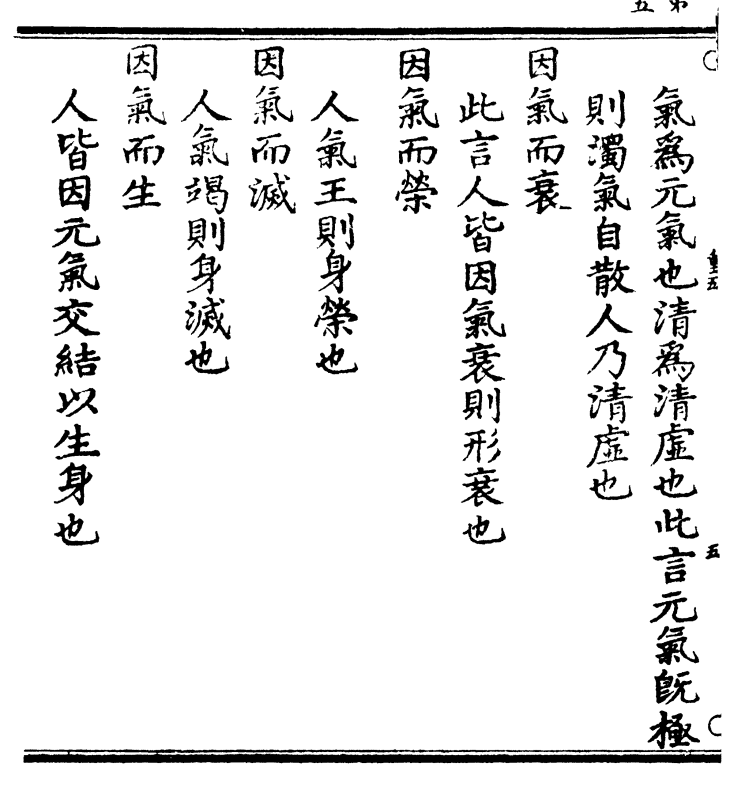

因气而衰

此言人皆因气衰则形衰也

因气而荣

人气王则身荣也

因气而灭

人气竭则身灭也

因气而生

人皆因元气交结以生身也

卷首 第 8a 页 0131-166.png

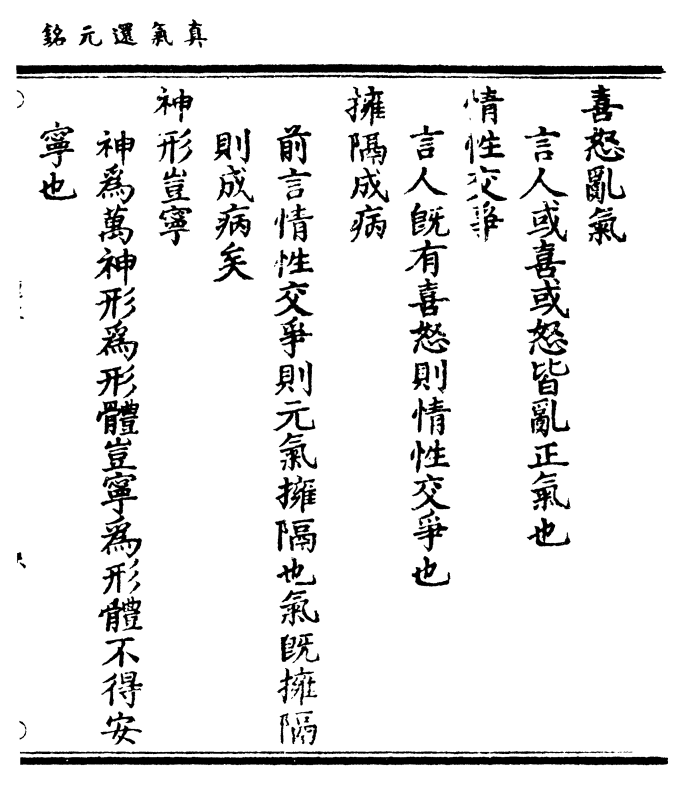

喜怒乱气

喜怒乱气言人或喜或怒皆乱正气也

情性交争

言人既有喜怒则情性交争也

拥隔成病

前言情性交争则元气拥隔也气既拥隔

则成病矣

神形岂宁

神为万神形为形体岂宁为形体不得安

宁也

卷首 第 8b 页 0131-167.png

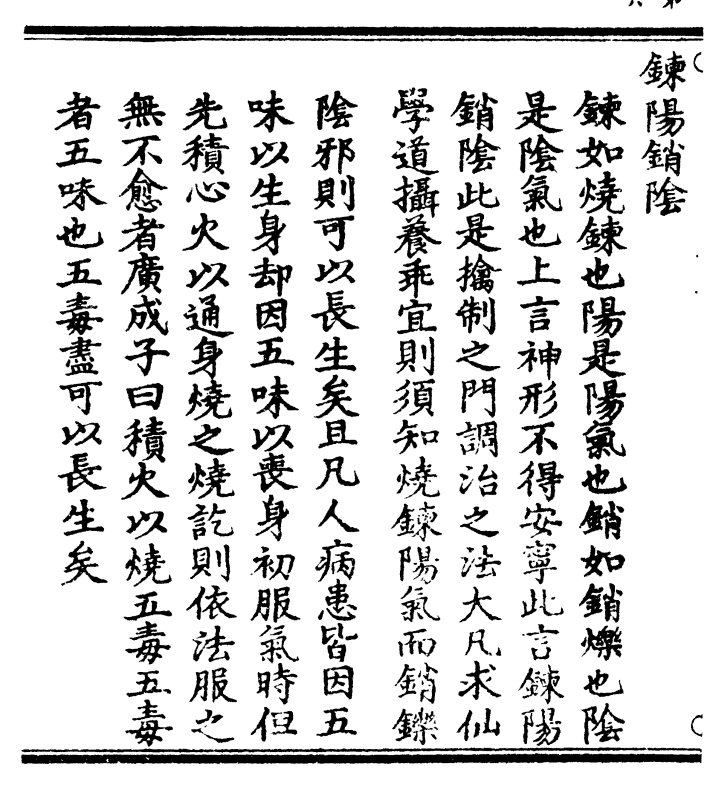

炼阳销阴

炼阳销阴炼如烧炼也阳是阳气也销如销铄也阴

是阴气也上言神形不得安宁此言炼阳

销阴此是擒制之门调治之法大凡求仙

学道摄养乖宜则须知烧炼阳气而销铄

阴邪则可以长生矣且凡人病患皆因五

味以生身却因五味以丧身初服气时但

先积心火以通身烧之烧讫则依法服之

无不愈者广成子曰积火以烧五毒五毒

者五味也五毒尽可以长生矣

卷首 第 9a 页 0131-168.png

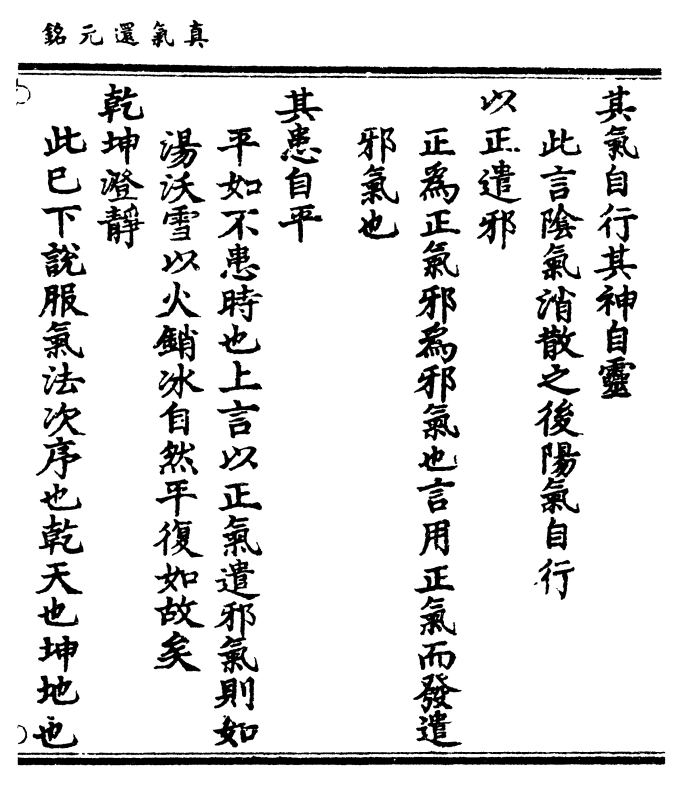

其气自行其神自灵

其气自行其神自灵此言阴气消散之后阳气自行

以正遣邪

正为正气邪为邪气也言用正气而发遣

邪气也

其患自平

平如不患时也上言以正气遣邪气则如

汤沃雪以火销冰自然平复如故矣

乾坤澄静

此已下说服气法次序也乾天也坤地也

卷首 第 9b 页 0131-169.png

言为天地澄清无风云雾雨雪时也

言为天地澄清无风云雾雨雪时也子后午前

子为夜半时也午为日午时也大凡吐纳

调服元气皆取夜半子时直至日午已前

并可调服号曰六阳之气也午后至夜半

子时号曰六阴之气也不许吐纳调服内

气则百无所妨

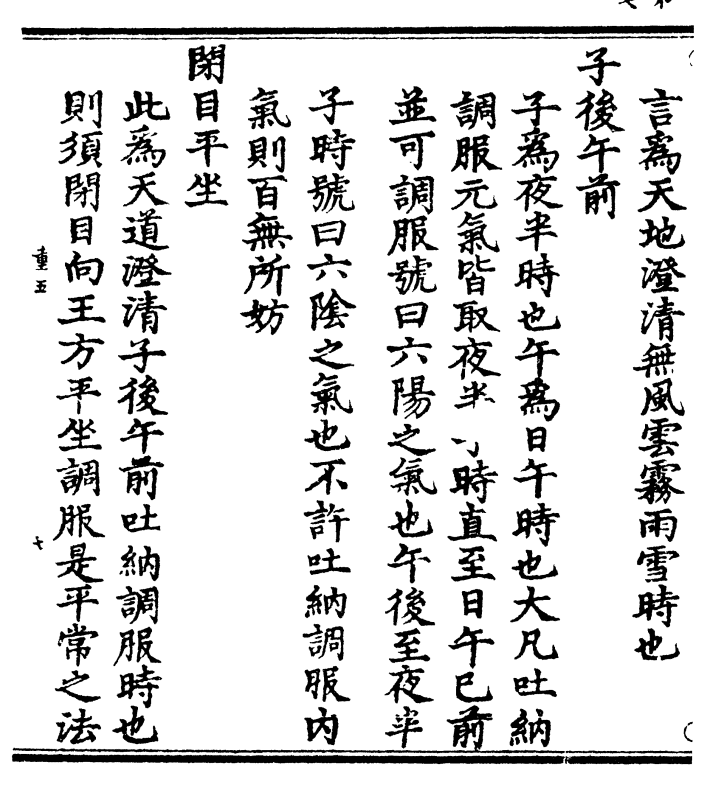

闭目平坐

此为天道澄清子后午前吐纳调服时也

则须闭目向王方平坐调服是平常之法

卷首 第 10a 页 0131-170.png

也

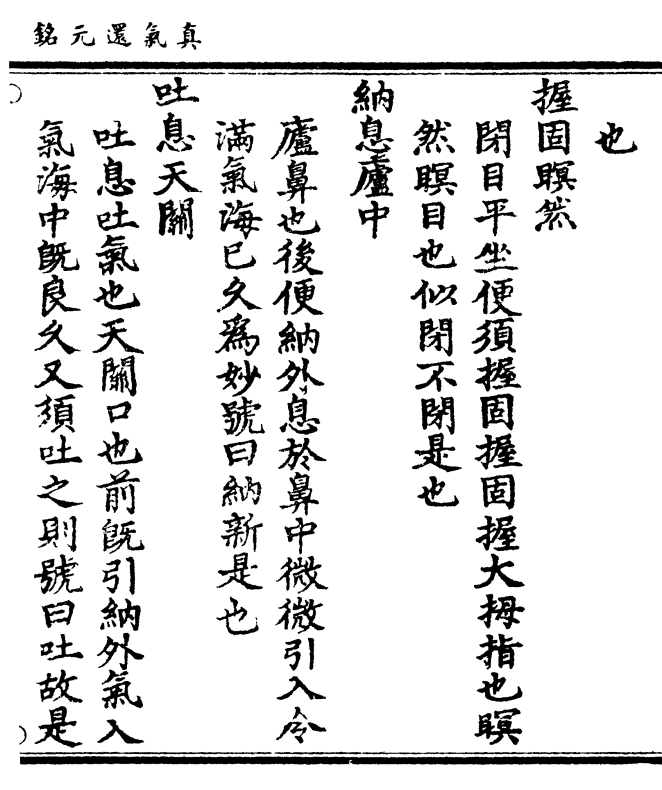

也握固瞑然

闭目平坐便须握固握固握大拇指也瞑

然瞑目也似闭不闭是也

纳息庐中

庐鼻也后便纳外息于鼻中微微引入令

满气海已久为妙号曰纳新是也

吐息天关

吐息吐气也天关口也前既引纳外气入

气海中既良久又须吐之则号曰吐故是

卷首 第 10b 页 0131-171.png

也

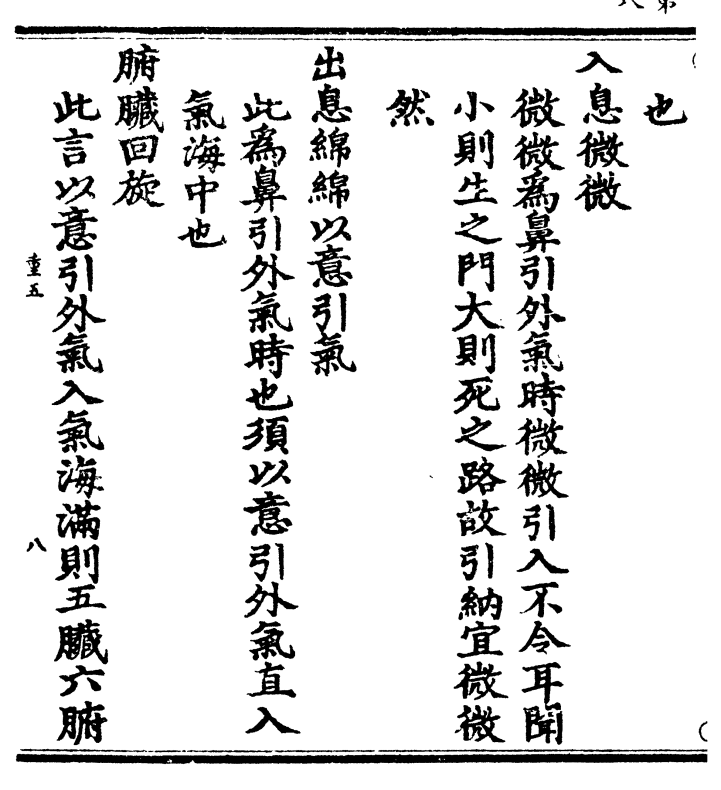

也入息微微

微微为鼻引外气时微微引入不令耳闻

小则生之门大则死之路故引纳宜微微

然

出息绵绵以意引气

此为鼻引外气时也须以意引外气直入

气海中也

腑脏回旋

此言以意引外气入气海满则五脏六腑

卷首 第 11a 页 0131-172.png

之气自然回旋小转动作声汩汩然

之气自然回旋小转动作声汩汩然然后呵之

呵为口呵吐之上言腑脏回旋气极又须

呵吐之不得强闭也

荣卫通宣

此言既行吐纳之理则荣卫无拥滞也

但有不和

为人非时五脏六腑不和也

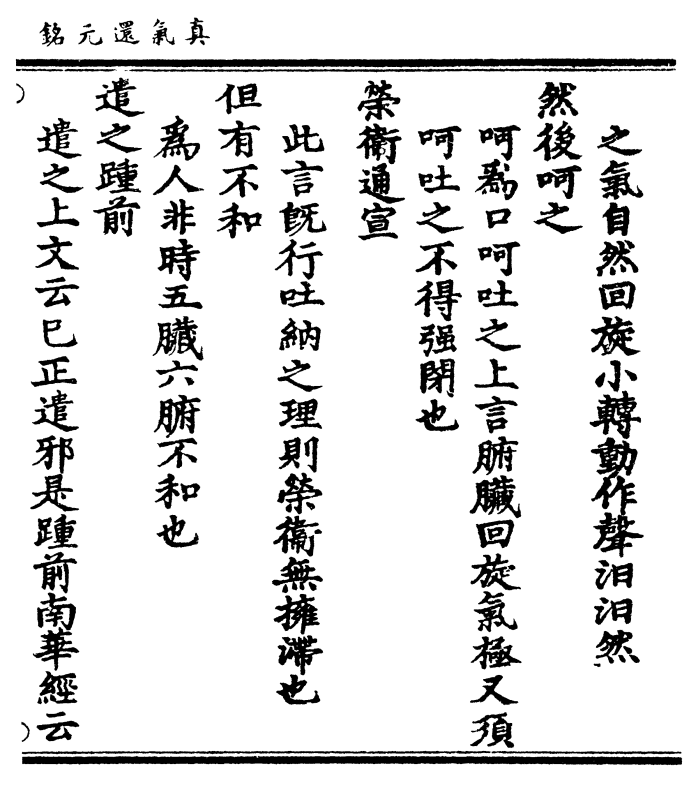

遣之踵前

遣之上文云已正遣邪是踵前南华经云

卷首 第 11b 页 0131-173.png

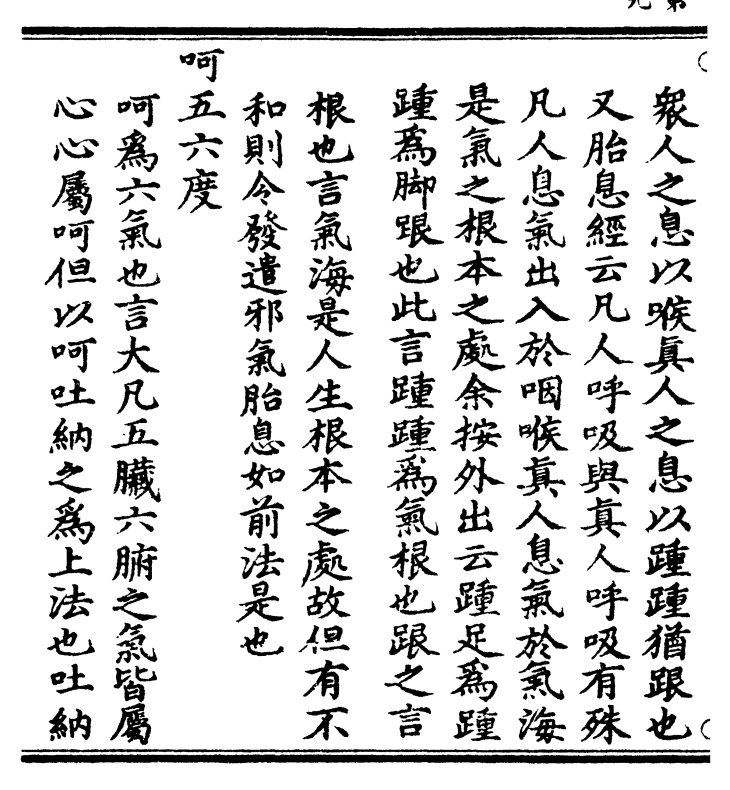

众人之息以喉真人之息以踵踵犹跟也

众人之息以喉真人之息以踵踵犹跟也又胎息经云凡人呼吸与真人呼吸有殊

凡人息气出入于咽喉真人息气于气海

是气之根本之处余按外出云踵足为踵

踵为脚跟也此言踵踵为气根也跟之言

根也言气海是人生根本之处故但有不

和则令发遣邪气胎息如前法是也

呵五六度

呵为六气也言大凡五脏六腑之气皆属

心心属呵但以呵吐纳之为上法也吐纳

卷首 第 12a 页 0131-174.png

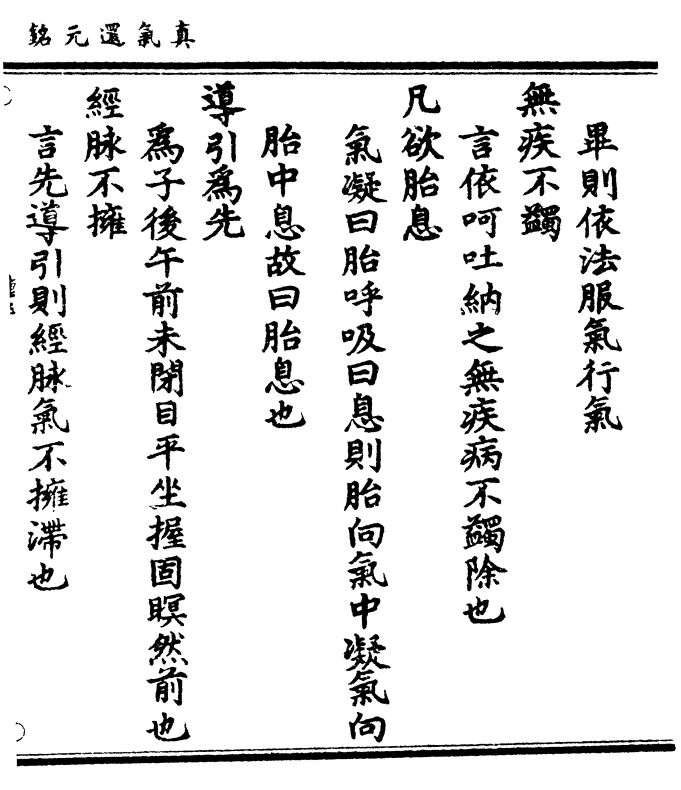

毕则依法服气行气

毕则依法服气行气无疾不蠲

言依呵吐纳之无疾病不蠲除也

凡欲胎息

气凝曰胎呼吸曰息则胎向气中凝气向

胎中息故曰胎息也

导引为先

为子后午前未闭目平坐握固瞑然前也

经脉不拥

言先导引则经脉气不拥滞也

卷首 第 12b 页 0131-175.png

关节不烦

关节不烦言为导引摆掣动关节元气流行无所拥

滞故言关节不烦闷也

或如射雕

此已下是导引法也此言如人翻身射雕

之势也

侧身弯环

一句便是射雕势也

或举腰背

此又是一法仰卧以两手背托地便举腰

卷首 第 13a 页 0131-176.png

收脚令头著地是也

收脚令头著地是也如蟾半圆

此是举腰法

交指脑后

此别是一法以两手十指相叉交于脑后

抱著玉枕是也

左旋右旋

上言交指脑后次便须回头背或左旋转

或右旋转是也

劲手足气

卷首 第 13b 页 0131-177.png

言导引时劲挺两手便感元气是也

言导引时劲挺两手便感元气是也出于指端

上言既劲挺手足元气自然出于十指之

端也

摆掣四肢

此言为导引时摆掣动手足故云四肢也

捉搦三关

此言为导引时或闭气或握固直至脚十

趾皆捉搦之是也三关口手脚也

熟摩尺宅

卷首 第 14a 页 0131-178.png

以两手摩面上是也

以两手摩面上是也气海亦然

为亦使两手摩之

叩齿集神

大凡服气导引须先叩齿三十六通以集

五脏之神齿为上下齿号曰天鼓神闻鼓

声则集矣

合眸固关

眸为眼目也关为口手足也言三关闭则

万邪不入

卷首 第 14b 页 0131-179.png

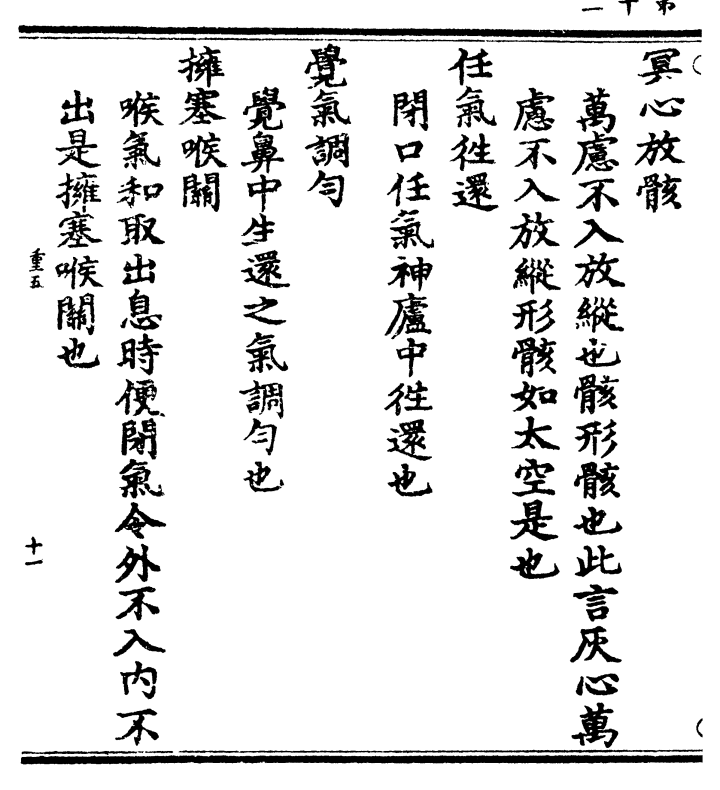

冥心放骸

冥心放骸万虑不入放纵也骸形骸也此言灰心万

虑不入放纵形骸如太空是也

任气往还

闭口任气神庐中往还也

觉气调匀

觉鼻中生还之气调匀也

拥塞喉关

喉气和取出息时便闭气令外不入内不

出是拥塞喉关也

卷首 第 15a 页 0131-180.png

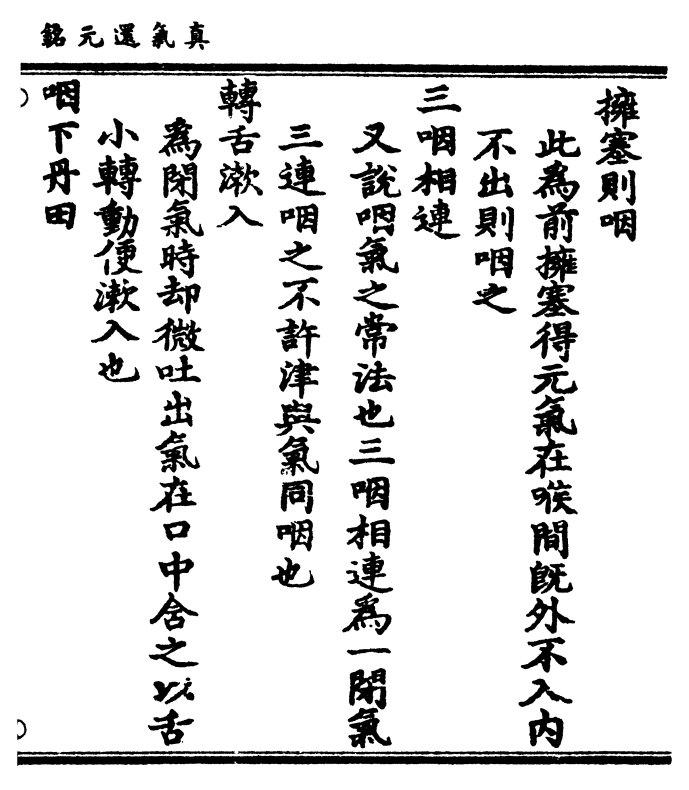

拥塞则咽

拥塞则咽此为前拥塞得元气在喉间既外不入内

不出则咽之

三咽相连

又说咽气之常法也三咽相连为一闭气

三连咽之不许津与气同咽也

转舌漱入

为闭气时却微吐出气在口中含之以舌

小转动便漱入也

咽下丹田

卷首 第 15b 页 0131-181.png

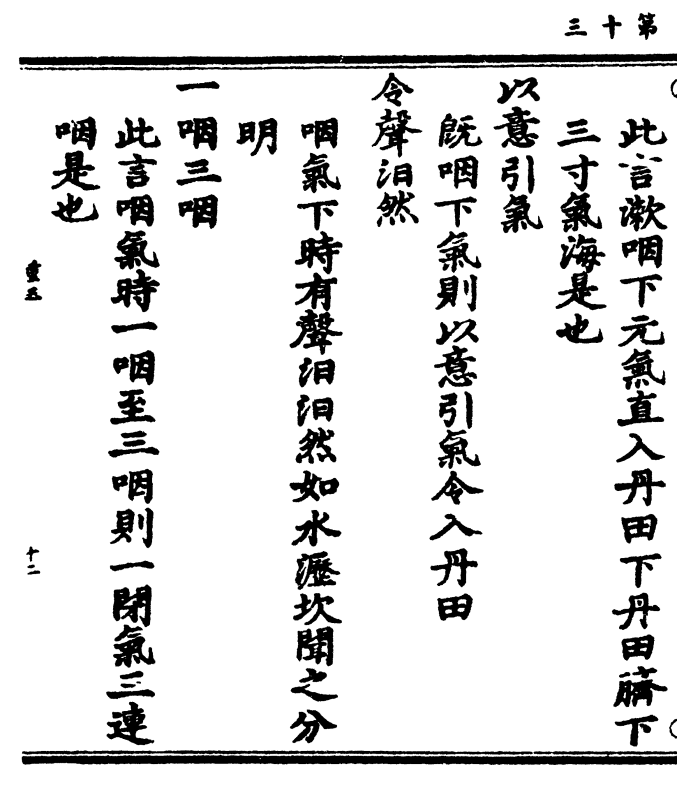

此言漱咽下元气直入丹田下丹田脐下

此言漱咽下元气直入丹田下丹田脐下三寸气海是也

以意引气

既咽下气则以意引气令入丹田

令声汨然

咽气下时有声汩汨然如水沥坎闻之分

明

一咽三咽

此言咽气时一咽至三咽则一闭气三连

咽是也

卷首 第 16a 页 0131-182.png

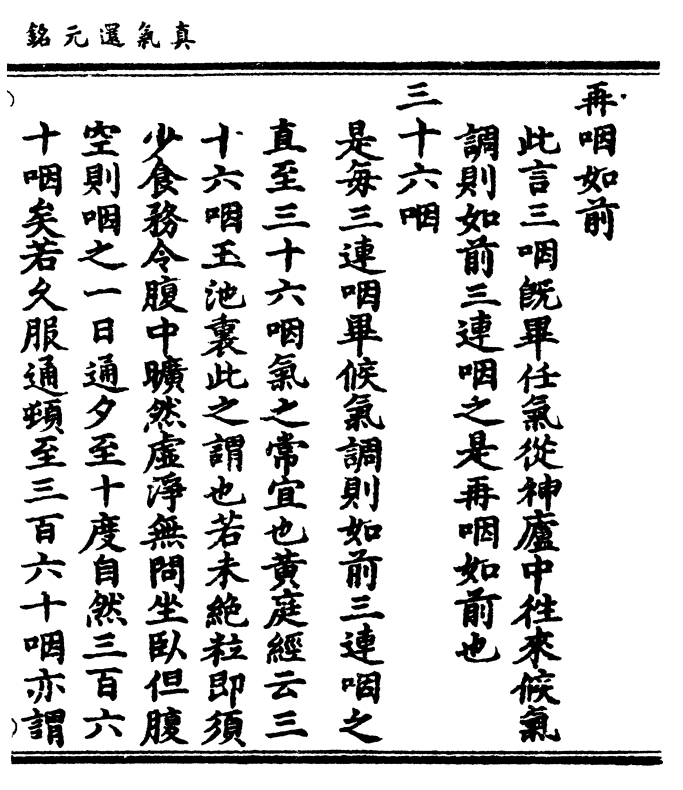

再咽如前

再咽如前此言三咽既毕任气从神庐中往来候气

调则如前三连咽之是再咽如前也

三十六咽

是每三连咽毕候气调则如前三连咽之

直至三十六咽气之常宜也黄庭经云三

十六咽玉池里此之谓也若未绝粒即须

少食务令腹中旷然虚净无问坐卧但腹

空则咽之一日通夕至十度自然三百六

十咽矣若久服通顿至三百六十咽亦谓

卷首 第 16b 页 0131-183.png

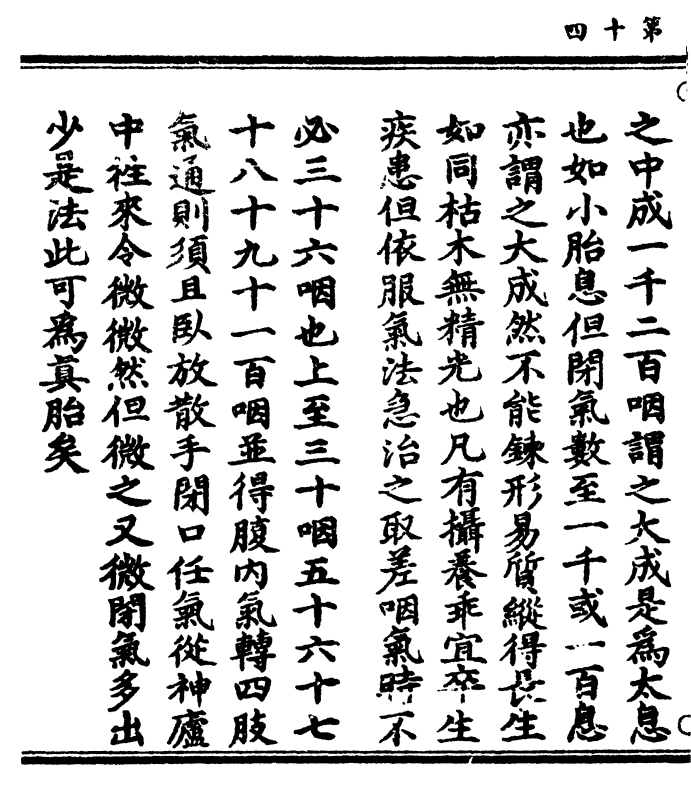

之中成一千二百咽谓之大成是为太息

之中成一千二百咽谓之大成是为太息也如小胎息但闭气数至一千或一百息

亦谓之大成然不能炼形易质纵得长生

如同枯木无精光也凡有摄养乖宜卒生

疾患但依服气法急治之取差咽气时不

必三十六咽也上至三十咽五十六十七

十八十九十一百咽并得腹内气转四肢

气通则须且卧放散手闭口任气从神庐

中往来令微微然但微之又微闭气多出

少是法此可为真胎矣

卷首 第 17a 页 0131-184.png

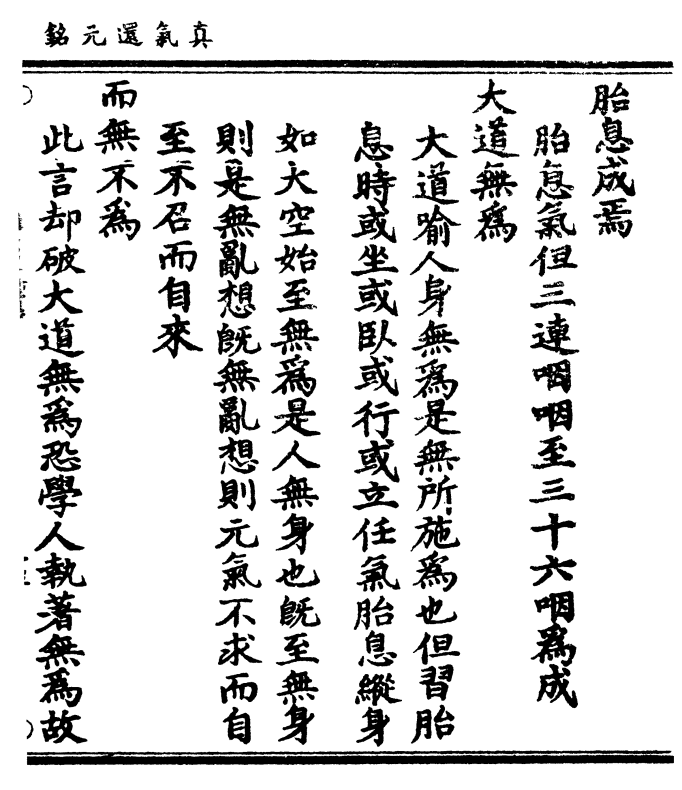

胎息成焉

胎息成焉胎息气但三连咽咽至三十六咽为成

大道无为

大道喻人身无为是无所施为也但习胎

息时或坐或卧或行或立任气胎息纵身

如大空始至无为是人无身也既至无身

则是无乱想既无乱想则元气不求而自

至不召而自来

而无不为

此言却破大道无为恐学人执著无为故

卷首 第 17b 页 0131-185.png

云无不为也

云无不为也若能无为

前注云纵身如彼大空是也

是名无思

前注云既如大空所空无心是名无思

若能无思

前注云若能空空无心则自然所无思也

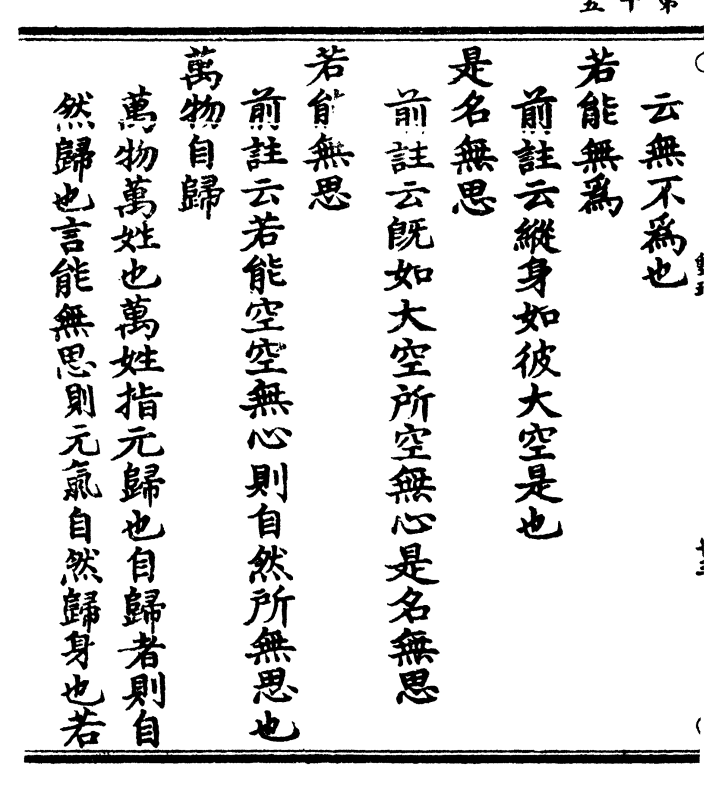

万物自归

万物万姓也万姓指元归也自归者则自

然归也言能无思则元气自然归身也若

卷首 第 18a 页 0131-186.png

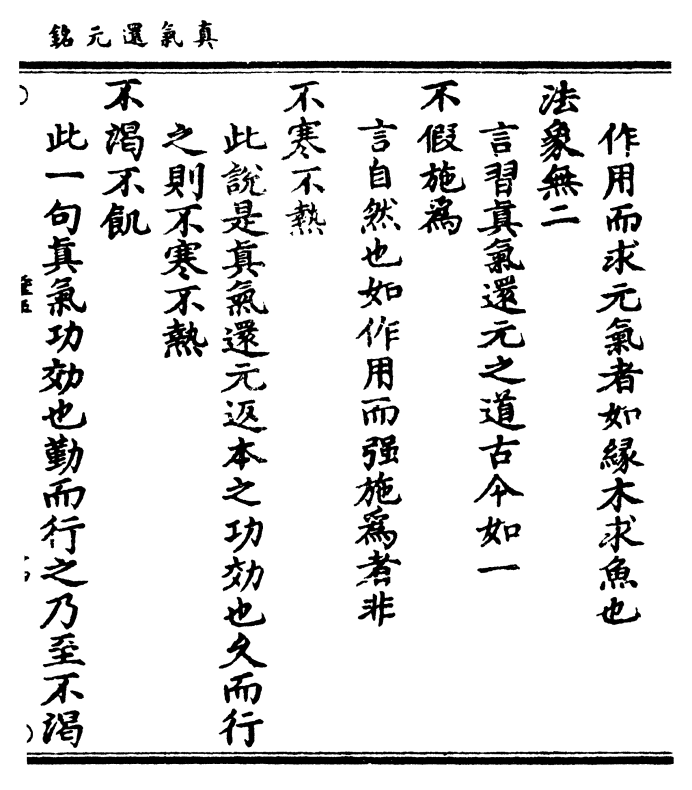

作用而求元气者如缘木求鱼也

作用而求元气者如缘木求鱼也法象无二

言习真气还元之道古今如一

不假施为

言自然也如作用而强施为者非

不寒不热

此说是真气还元返木之功效也久而行

之则不寒不热

不渴不饥

此一句真气功效也勤而行之乃至不渴

卷首 第 18b 页 0131-187.png

不饥也

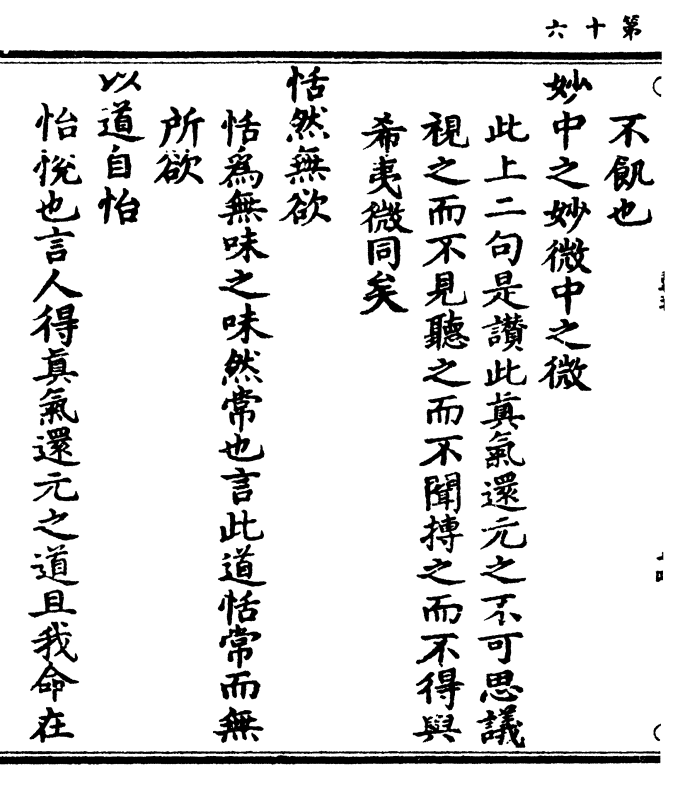

不饥也妙中之妙微中之微

此上二句是赞此真气还元之不可思议

视之而不见听之而不闻搏之而不得与

希夷微同矣

恬然无欲

恬为无味之味然常也言此道恬常而无

所欲

以道自恰

怡悦也言人得真气还元之道且我命在

卷首 第 19a 页 0131-188.png

我不在于天功满之后白日升天坐在立

我不在于天功满之后白日升天坐在立亡万神朝拜山岳倾而我不倾世界坏而

我不坏故自怡然矣

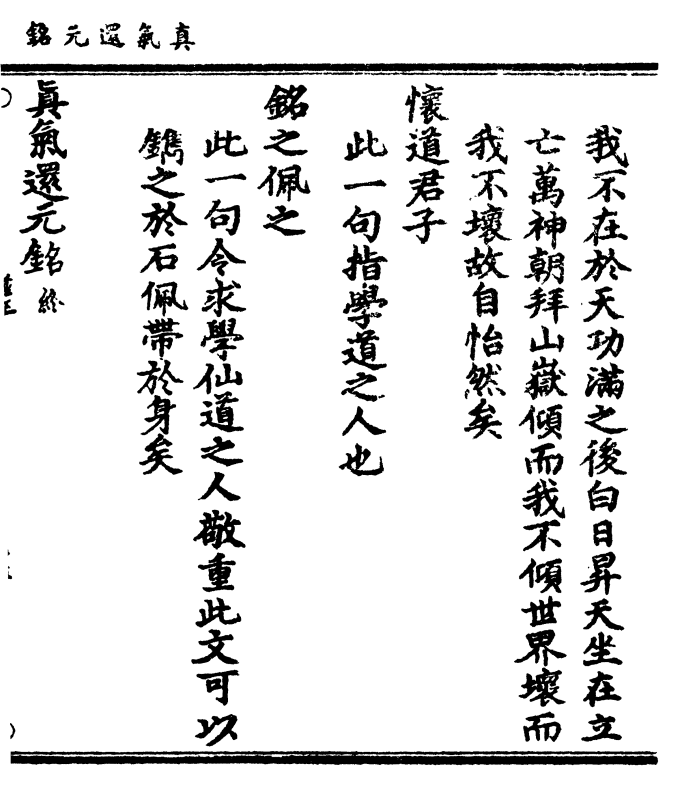

怀道君子

此一句指学道之人也

铭之佩之

此一句令求学仙道之人敬重此文可以

镌之于石佩带于身矣

真气还元铭(终)

卷首 第 19b 页 0132-004.png