诗文库 正文

大明 春秋 · 诗经

四言诗

《大明》,文王有明德,故天复命武王也。

明明在下,赫赫在上。

天难忱斯,不易维王。

天位殷适,使不挟四方。(一章)

挚仲氏任,自彼殷商。

来嫁于周,曰嫔于京。

乃及王季,维德之行。

大任有身,生此文王。(二章)

维此文王,小心翼翼。

昭事上帝,聿怀多福。

厥德不回,以受方国。(三章)

天监在下,有命既集。

文王初载,天作之合。

在洽之阳,在渭之涘。

文王嘉止,大邦有子。(四章)

大邦有子,伣天之妹。

文定厥祥,亲迎于渭。

造舟为梁,不显其光。(五章)

有命自天,命此文王。

于周于京,缵女维莘。

长子维行,笃生武王。

保右命尔,燮伐大商。(六章)

殷商之旅,其会如林。

矢于牧野,维予侯兴。

上帝临女,无贰尔心。(七章)

牧野洋洋,檀车煌煌,驷騵彭彭。

维师尚父,时维鹰扬,凉彼武王。

肆伐大商,会朝清明。(八章)

按:大明八章,四章章六句、四章章八句。

皇矣 春秋 · 诗经

四言诗

《皇矣》,美周也。天监代殷,莫若周。周世世脩德,莫若文王。

皇矣上帝,临下有赫。

监观四方,求民之莫。

维此二国,其政不获。

维彼四国,爰究爰度。

上帝耆之,憎其式廓。

乃眷西顾,此维与宅。(一章)

作之屏之,其菑其翳。

脩之平之,其灌其栵。

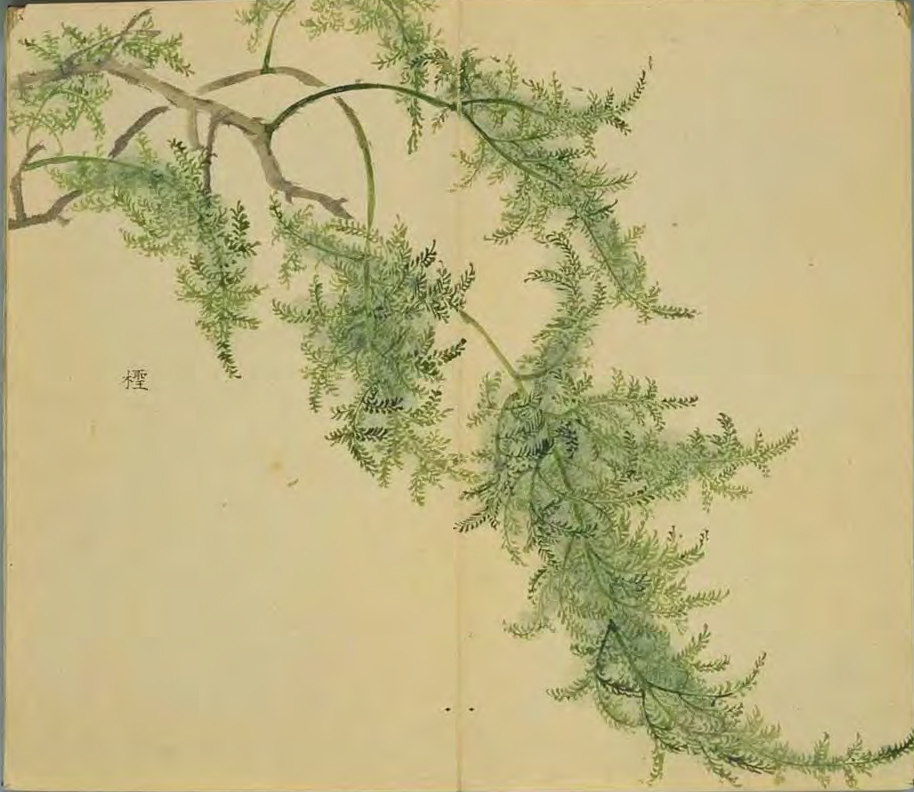

启之辟之,其柽其椐。

攘之剔之,其檿其柘。

帝迁明德,串夷载路。

天立厥配,受命既固。(二章)

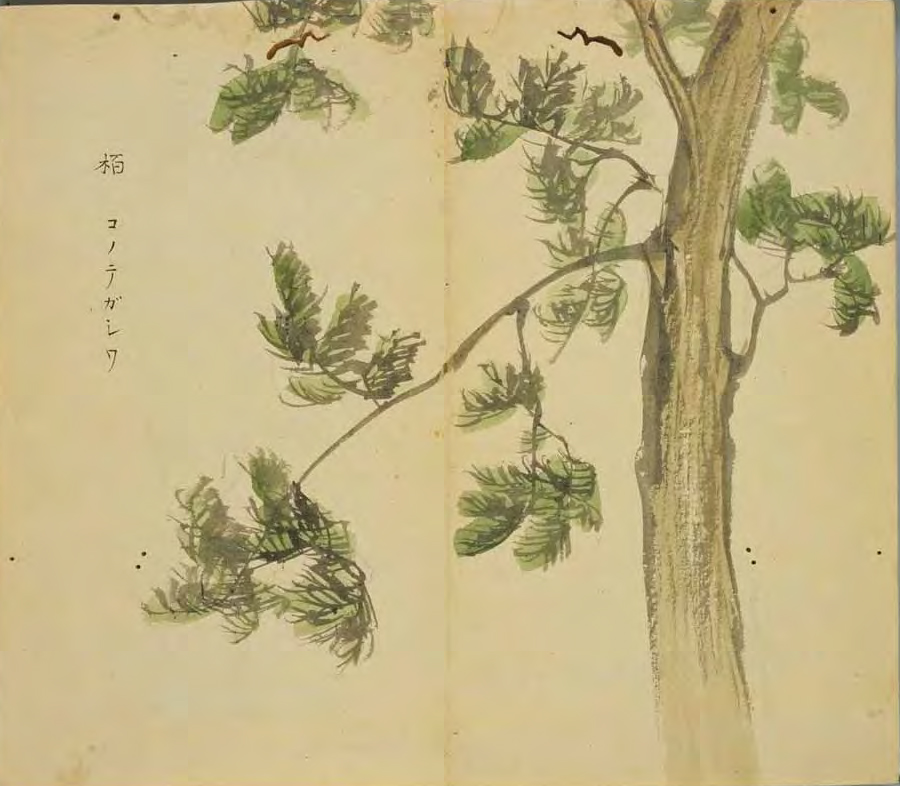

帝省其山,柞棫斯拔,松柏斯兑。

帝作邦作对,自大伯王季。

维此王季,因心则友。

则友其兄,则笃其庆。

载锡之光,受禄无丧,奄有四方。(三章)

维此王季,帝度其心,貊其德音。

其德克明,克明克类,克长克君。

王此大邦,克顺克比。

比于文王,其德靡悔。

既受帝祉,施于孙子。(四章)

帝谓文王:“无然畔援,无然歆羡,诞先登于岸”。

密人不恭,敢距大邦,侵阮徂共。

王赫斯怒,爰整其旅,以按徂旅,以笃于周祜,以对于天下。(五章)

依其在京,侵自阮疆。

陟我高冈。

“无矢我陵,我陵我阿;

无饮我泉,我泉我池”。

度其鲜原,居岐之阳,在渭之将,万邦之方,下民之王。(六章)

帝谓文王:“予怀明德,不大声以色,不长夏以革,不识不知,顺帝之则”。

帝谓文王:“询尔仇方,同尔兄弟,以尔钩援,与尔临冲,以伐崇墉”。(七章)

临冲闲闲,崇墉言言。

执讯连连,攸馘安安。

是类是祃,是致是附,四方以无侮。

临冲茀茀,崇墉仡仡。

是伐是肆,是绝是忽,四方以无拂。(八章)

按:皇矣八章,章十二句。

犬韬 其二十一 西周齐国 · 齐太公

出处:全上古三代文卷六

文王祖父寿百二十而没,王季百年而没,文王寿九十七而没(《御览》三百八十三。)。

上疏请宽赵氏 西汉 · 耿育

出处:全汉文 卷五十六

臣闻继嗣失统,废适立庶,圣人法禁,古今至戒。然太伯见历知适,逡循固让,委身吴粤,权变所设,不计常法,致位王季,以崇圣嗣,卒有天下,子孙承业,七八百载,功冠三王,道德最备,是以尊号追及太王。故世必有非常之变,然后乃有非常之谋。孝成皇帝自知继嗣不以时立,念虽末有皇子,万岁之后未能持国,权柄之重,制于女主,女主骄盛则耆欲无极,少主幼弱则大臣不使,世无周公抱负之辅,恐危社稷,倾乱天下。知陛下有贤圣通明之德,仁孝子爱之恩,怀独见之明,内断于身,故废后宫就馆之渐,绝微嗣祸乱之根,乃欲致位陛下以安宗庙。愚臣既不能深援安危,定金匮之计,又不知推演圣德,述先帝之志,乃反覆校省内,暴露私燕,诬污先帝倾惑之过,成结宠妾妒媚之诛,甚失贤圣远见之明,逆负先帝忧国之意。

夫论大德不拘俗,立大功不合众,此乃孝成皇帝至思所以万万于众臣,陛下圣德盛茂所以符合于皇天也,岂富世庸庸斗筲之臣所能及哉!且褒广将顺君父之美,匡救销灭既往之过,古今通义也。事不当时固争,防祸于未然,各随指阿从,以求容媚,晏驾之后,尊号已定,万事已讫,乃探追不及之事,讦扬幽昧之过,此臣所深痛也!

愿下有司议,即如臣言,宜宣布天下,使咸晓知先帝圣意所起。不然,空使谤议上及山陵,下流后世,远闻百蛮,近布海内,甚非先帝托后之意也。盖孝子善述父之志,善成人之事,唯陛下省察(《汉书·外戚》下《孝成赵皇后传》)!

上书请复太上皇寝庙园 西汉 · 平当

出处:全汉文 卷四十八

臣闻孔子曰:「如有王者,必世而后仁」。三十年之间,道德和洽,制礼兴乐,灾害不生,祸乱不作。今圣汉受命而王,继体承业二百馀年,孜孜不怠,政令清矣。然风俗未和,阴阳未调,灾害数见,意者大本有不立与?何德化休征不应之久也!祸福不虚,必有因而至者焉。宜深迹其道而务修其本。昔者帝尧南面而治,先「克明俊德,以亲九族」,而化及万国。《孝经》曰:「天地之性人为贵,人之行莫大于孝,孝莫大于严父,严父莫大于配天,则周公其人也」。夫孝子善述人之志,周公即成文武之业而制作礼乐,修严父配天之事,知文王不欲以子临父,故推而序之,上极于后稷而以配天。此圣人之德,亡以加于孝也。高皇帝圣德受命,有天下,尊太上皇,犹周文武之追王太王、王季也。此汉之始祖,后嗣所宜尊奉以广盛德,孝之至也。《书》云:「正稽古建功立事,可以永年,传于亡穷(《汉书·平当传》)」。

上书言宜立昌邑王 汉 · 阙名

出处:全汉文 卷五十七

周太王废太伯立王季,文王舍伯邑考立武王,唯在所宜,虽废长立少可也。广陵王不可以承宗庙(《汉书·霍光传》:昭帝崩,亡嗣,武帝六男,独有广陵王胥在。郎有上书言云云,擢郎为九江太守。)。

郭辅碑 汉 · 阙名

出处:全后汉文 卷一百六

先生讳辅,字甫成。其先出自有周。王季之中子,为文王卿士,采食于虢。至于武王,锡而封之,后世谓之郭。春秋之时,为晋所并。遭战国、秦、汉,子孙流分,来居荆土,氏国立姓焉。传云:「圣贤之后,必有达者」。先生应焉。其少也,孝友而悦学。其长也,宽舒如好施,是以宗亲归怀,乡䣊高尚,直己而行。年五十有二,遇疾而终。有四男三女,咸高贤姣孋,富贵显荣,可谓子孙繁者已。其季女明文,颍川之夫人也。感惟考妣克昌之德,登山采石,致于墓道。邑人缙绅,刻石作歌,昭宗来嗣。其辞曰:

实惟先生,虢仲之裔。盛德遗祀,休矣亦世。孝友贞信,仁恕好惠。直己自求,不欲荣势。绰绰令人,获道之至,笃生七子,钟天之祉。堂堂四俊,硕大婉敏。娥娥三妃,行追大姒。叶叶昆嗣,福禄茂止。克昌厥后,身去烈在。镌石作歌,昭示万祀(《隶释》十二)。

诗谱叙 东汉 · 郑玄

出处:全后汉文 卷八十四

诗之兴也。谅不于上皇之世,大庭轩辕,逮于高辛,其时有亡,载籍亦蔑云焉。《虞书》曰:「诗言志,歌永言,声依永,律和声」。然则诗之道,放于此乎?夏承之,篇章泯弃,靡有孑遗。迩及商王,不风不雅,何者论功颂德,所以将顺其美;刺过讥失,所以匡救其恶。各于其党,则为法者彰显,为戒者著明。周自后稷,播种百谷,黎民阻饥,兹时乃粒,自传于此名也。陶唐之末,中叶公刘,亦世修其业,以明民共财。至于太王王季,克堪顾天。文、武之德,光熙前绪,以集大命于厥身,遂为天下父母,使民有政有居。其时诗,《风》有《周南》、《召南》,《雅》有《鹿鸣》、《文王》之属。及成王,周公致太平,制礼作乐,而有《颂》声兴焉,盛之至也。本之繇此《风》、《雅》而来,故皆录之,谓之诗之正经。后王稍更陵迟,懿王始受谮赞亨齐哀公。夷身失礼之后,邶不尊贤。自是而下,厉也幽也,政教尤衰,周室大坏,《十月之交》,《民劳》、《板》、《荡》,勃尔俱作,众国纷然,刺怨相寻。五霸之末,上无天子,下无方伯,善者谁赏?恶者谁罚,纪纲绝矣!故孔子录懿王、夷王时诗,诗讫于陈灵公淫乱之事,谓之变风变雅。以为勤民恤功,昭事上帝,则受颂声,弘福如彼,若违而勿用,则被劫杀。大祸如此,吉凶之所繇,忧娱之萌渐,昭昭在斯,足作后王之鉴,于是止矣。夷、厉以上,岁数不明。太史《年表》,自共和始,历宣、幽、平王,而得春秋次第,以立斯《谱》。欲知源流清浊之所处,则循其上下而省之;欲知风化芳臭气泽之所及,则傍行而观之。此《诗》之大纲也。举一纲而万目张,解一卷而众篇明,于力则鲜,于思则寡,其诸君子,亦有乐于是与(附释音《注疏》本)!

郭有道碑文 东汉 · 蔡邕

出处:全后汉文 卷七十六、文选卷五十八

先生讳泰,字林宗,太原界休人也。其先出自有周王季之穆,有虢叔者,寔有懿德,文王咨焉。建国命氏,或谓之郭,即其后也。先生诞应天衷,聪睿明哲,孝友温恭,仁笃慈惠。夫其器量弘深,姿度广大,浩浩焉,汪汪焉,奥乎不可测已。若乃砥节厉行,直道正辞,贞固足以干事,隐括足以矫时。遂考览六经,探综图纬。周流华夏,随集帝学。收文武之将坠,拯微言之未绝。于时缨緌之徒,绅佩之士,望形表而影附,聆嘉声而响和者,犹百川之归巨海,鳞介之宗龟龙也。尔乃潜隐衡门,收朋勤诲,童蒙赖焉,用祛其蔽。州郡闻德,虚己备礼,莫之能致。群公休之,遂辟司徒掾,又举有道,皆以疾辞。将蹈鸿涯之遐迹,绍巢许之绝轨,翔区外以舒翼,超天衢以高峙。禀命不融,享年四十有二,以建宁二年正月乙亥卒。凡我四方同好之人,永怀哀悼,靡所寘念。乃相与惟先生之德,以谋不朽之事。佥以为先民既没,而德音犹存者,亦赖之于见述也。今其如何而阙斯礼!于是树碑表墓,昭铭景行,俾芳烈奋于百世,令问显于无穷。其辞曰:于休先生,明德通玄。纯懿淑灵,受之自天。崇壮幽浚,如山如渊。礼乐是悦,诗书是敦。匪惟摭华,乃寻厥根。宫墙重仞,允得其门。懿乎其纯,确乎其操。洋洋搢绅,言观其高。栖迟泌丘,善诱能教。赫赫三事,几行其招。委辞召贡,保此清妙。降年不永,民斯悲悼。爰勒兹铭,摛其光耀。嗟尔来世,是则是效。

追尊始祖太王为高皇议(太和三年六月) 曹魏 · 陈群

出处:全三国文 卷二十六

周武追尊太王、王季、文王皆为王,是时周天子以王为号,追尊即同,故谓不以卑临尊也。魏以皇帝为号,令追号皇曾祖,中常侍大长秋特进君为王,乃以卑临尊也。故汉祖尊其父为上皇,自是以后,诸侯为帝者,皆尊其父为皇也。大长秋特进君宜号高皇。载主宜以金根车,可遣大鸿胪持节,乘大使车,从驺骑奉印绶,即邺庙以太牢告祠(《通典》七十二)。

与戴季甫书 其六 西晋 · 陆云

出处:全晋文

周安东昔奄薨徂,追慕切剥,不能自胜。勋业有究,早尔背世,遗惠鄙州,民物同哀,备记名义,情兼切裂。在此会同,每言高重武陵,至心款列,诚念笃终,必垂凄怆。王季、杨孝友行素,既简清尘,在此接近,备其所顾,居心秉向,用志不苟,公私操实,足为美器。今为土断品还此郡。前群小虚妄,遂下其编牒,为之愤叹。人物远主,彝伦多失。愿垂末光,益有以润。区区至心,谨复言意。戴彦远永昌犹为远小,想其必有惠政耳。

又陈宜选择东宫师傅 其一 西晋 · 阎缵

出处:全晋文

今相国虽已保傅东宫,保其安危。至于旦夕训诲,辅导出入,动静劬劳,宜选寒苦之士,忠贞清正,老而不衰,如城门校尉梁柳、白衣南安朱冲比者,以为师傅。其侍臣以下文武将吏,且勿复取盛戚豪门子弟,若吴太妃家室及贾、郭之党。如此之辈,生而富溢,无念修己,率多轻薄浮华,相驱放纵,皆非所补益于吾少主者也。皆可择寒门笃行、学问素士、更履险易、节义足称者,以备群臣,可轻其礼仪,使与古同,于相切磋为益。

昔魏文帝之在东宫,徐干、刘桢为友,文学相接之道并如气类。吴太子登,顾谭为友,诸葛恪为宾,卧同床帐,行则参乘,交如布衣,相呼以字,此则近代之明比也。天子之子不患不富贵,不患人不敬畏,患于骄盈,不闻其过,不知稼穑之艰难耳。至于甚者,乃不知名六畜,可不勉哉!昔周公亲挞伯禽,曹参笞窋二百,圣考慈父皆不伤恩,今不忍小相维持,令至阙失顿相罪责,不亦误哉!

在礼,太子朝夕视膳,昏定晨省,跪问安否,于情得尽,五日一朝,于敬既简,于恩亦疏,易致构间。故曰“一朝不朝,其间容刀”。五日之制,起汉高祖,身为天子,父为庶人,万机事多,故阙私敬耳。今主上临朝,太子无事,专主孝养,宜改此俗。《文王世子》篇曰:“王季一饭亦一饭,再饭亦再饭”。安有逸豫五日一觐哉(《晋书·阎缵传》)!

京兆府君迁主议 东晋 · 谯王无忌

出处:全晋文卷十五

诸儒谓太王王季迁主藏于文武之祧,如此,府君迁主宜在宣皇帝庙中。然今无寝室,宜变通而改筑,又殷祫太庙,征西东面(《宋书·礼志三》)。

尊周贵人为皇太妃议(隆和元年) 晋 · 江[A170]

出处:全晋文

虞舜体仁孝之性,尽事亲之礼,贵为天王,富有四海,而瞽叟无立锥之地,一级之爵。蒸蒸之心,昊天罔极,宁当忍父卑贱,不以徽号显之,岂不以子无爵父之道,理穷义屈,靡所厝情者哉!《春秋经》曰:“纪季姜归于京师”,《传》曰:“父母之于子,虽为天王后,犹曰吾季姜”,言子尊不加父母也。或以为子尊不加父母,则武王何以追王太王、王季、文王乎?周之三王,德配天地,王迹之兴,自此始也。是以武王仰寻前绪,遂奉天命,追崇祖考,明不以子尊加父母也。案《礼》“幼不诔长,贱不诔贵”,幼贱犹不得表彰长贵,况敢锡之以荣命邪!汉祖感家令之言而尊太公,荀悦以为孝莫大于严父,而以子贵加之父母,家令之言过矣。爰逮孝章,不上贾贵人以尊号,而厚其金宝币帛,非子道之不至也,盖圣典不可逾也。当春秋时,庶子承国,其母得为夫人。不审直子命母邪,故当告于宗祧以先君之命命之邪?窃见诏书,当临轩拜授贵人为皇太妃。今称皇帝策命命贵人,斯则子爵母也。贵人北面拜受,斯则母臣子也。天尊地卑,名位定矣。母贵子贱,人伦序矣。虽欲加崇贵人,而实卑之;虽显明国典,而实废之。且人主举动,史必书之。如当载之方策,以示后世,无乃不顺乎!窃谓应告显宗之庙,称贵人仁淑之至,宜加殊礼,以酬鞠育之惠。奉先灵之命,事不在已。妃后虽是配君之名,然自后以下有夫人九殡,无称妃焉。桓公谓宜进号太夫人,非不允也。如以夫人为少,可言皇太夫人。皇,君也,君太夫人于名礼顺矣(《晋书·礼志》下)。

安平王嗣孙服议 晋 · 姜辑

出处:全晋文卷四十四

诸侯体国,嗣孙至重。欲其胤嗣早继者,文王之为世子,在于王季之时,亦犹凡诸侯之世子耳,而十五便生武王。推此而言则礼许世子以早冠。《礼》,男子冠而不为殇,既冠婚姻,不复得以殇服服之。谓以为嗣孙,年已十八,备礼冠娶,当从成人之例(《通典》九十一)。

晋纪总论 东晋 · 干宝

出处:全晋文、文选卷四十九

史臣曰:昔高祖宣皇帝以雄才硕量,应运而仕,值魏太祖创基之初,筹画军国,嘉谋屡中,遂服舆轸,驱驰三世。性深阻有如城府,而能宽绰以容纳,行任数以御物,而知人善采拔。故贤愚咸怀,小大毕力,尔乃取邓艾于农隙,引州泰于行役,委以文武,各善其事。故能西禽孟达,东举公孙渊,内夷曹爽,外袭王陵,神略独断,征伐四克。维御群后,大权在己。屡拒诸葛亮节制之兵,而东去吴人辅车之势。世宗承基,太祖继业,军旅屡动,边鄙无亏,于是百姓与能,大象始构矣。玄丰乱内,钦诞寇外,潜谋虽密,而在几必兆。淮浦再扰,而许洛不震,咸黜异图,用融前烈。然后推毂钟邓,长驱庸蜀,三关电扫,刘禅入臣,天符人事,于是信矣。始当非常之礼,终受备物之锡,名器崇于周公,权制严于伊尹。至于世祖,遂享皇极。正位居体,重言慎法,仁以厚下,俭以足用;和而不弛,宽而能断。故民咏惟新。四海悦劝矣。聿修祖宗之志,思辑战国之苦,腹心不同,公卿异议,而独纳羊祜之策,以从善为众。故至于咸宁之末,遂排群议而杖王杜之决,汎舟三峡,介马桂阳,役不二时,江湘来同。夷吴蜀之垒垣,通二方之险塞,掩唐虞之旧域,班正朔于八荒。太康之中,天下书同文,车同轨。牛马被野,馀粮栖亩,行旅草舍,外闾不闭。民相遇者如亲,其匮乏者,取资于道路,故于时有天下无穷人之谚。虽太平未洽,亦足以明吏奉其法,民乐其生,百代之一时矣。武皇既崩,山陵未乾,杨骏被诛,母后废黜,朝士旧臣夷灭者数十族。寻以二公楚王之变,宗子无维城之助,而阏伯实沈之郤岁构;师尹无具瞻之贵,而颠坠戮辱之祸日有。至乃易天子以太上之号,而有免官之谣,民不见德,唯乱是闻,朝为伊周,夕为桀蹠,善恶陷于成败,毁誉胁于势利。于是轻薄干纪之士,役奸智以投之,如夜虫之赴火。内外混淆,庶官失才,名实反错,天网解纽。国政迭移于乱人,禁兵外散于四方,方岳无钧石之镇,关门无结草之固。李辰石冰,倾之于荆扬,刘渊王弥,挠之于青冀,二十馀年而河洛为墟。戎羯称制,二帝失尊,山陵无所。何哉?树立失权,托付非才,四维不张,而苟且之政多也。夫作法于治,其弊犹乱;作法于乱,谁能救之?故于时天下非暂弱也,军旅非无素也。彼刘渊者,离石之将兵都尉;王弥者,青州之散吏也。盖皆弓马之士,驱走之人,凡庸之才,非有吴先主诸葛孔明之能也。新起之寇,乌合之众,非吴蜀之敌也。脱耒为兵,裂裳为旗,非战国之器也。自下逆上,非邻国之势也。然而成败异效,扰天下如驱群羊,举二都如拾遗。将相侯王,连头受戮,乞为奴仆而犹不获。后嫔妃主,虏辱于戎卒,岂不哀哉!夫天下,大器也;群生,重畜也。爱恶相攻,利害相夺,其势常也;若积水于防,燎火于原,未尝暂静也。器大者不可以小道治,势动者不可以争竞扰,古先哲王,知其然也。是以捍其大患而不有其功,御其大灾而不尸其利。百姓皆知上德之生己,而不谓浚己以生也。是以感而应之,悦而归之,如晨风之郁北林,龙鱼之趣渊泽也。顺乎天而享其运,应乎人而和其义,然后设礼文以治之,断刑罚以威之,谨好恶以示之,审祸福以喻之,求明察以官之,笃慈爱以固之,故众知向方,皆乐其生而哀其死,悦其教而安其俗,君子勤礼,小人尽力,廉耻笃于家闾,邪僻销于胸怀。故其民有见危以授命,而不求生以害义,又况可奋臂大呼,聚之以干纪作乱之事乎?基广则难倾,根深则难拔,理节则不乱,胶结则不迁。是以昔之有天下者,所以长久也。夫岂无僻主,赖道德典刑以维持之也。故延陵季子听乐以知诸侯存亡之数,短长之期者,盖民情风教,国家安危之本也。昔周之兴也,后稷生于姜嫄,而天命昭显,文武之功,起于后稷。故其诗曰:「思文后稷,克配彼天」。又曰:「立我蒸民,莫匪尔极」。又曰:「实颖实栗,即有邰家室」。至于公刘遭狄人之乱,去邰之豳,身服厥劳。故其诗曰:「乃裹糇粮,于橐于囊」。「陟则在巘,复降在原,以处其民」。以至于太王为戎翟所逼,而不忍百姓之命,杖策而去之。故其诗曰:「来朝走马,帅西水浒,至于岐下」。周民从而思之,曰:「仁人不可失也」,故从之如归市。居之一年成邑,二年成都,三年五倍其初。每劳来而安集之。故其诗曰:「乃慰乃止,乃左乃右,乃疆乃理,乃宣乃亩」。以至于王季,能貊其德音。故其诗曰:「克明克类,克长克君,载锡之光」。至于文王,备修旧德,而惟新其命。故其诗曰:「惟此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿怀多福」。由此观之,周家世积忠厚,仁及草木,内睦九族,外尊事黄耇,养老乞言,以成其福禄者也。而其妃后躬行四教,尊敬师傅,服浣濯之衣,脩烦辱之事,化天下以妇道。故其诗曰:「刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦」。是以汉滨之女,守絜白之志;中林之士,有纯一之德。故曰:「文武自天保以上治内,采薇以下治外,始于忧勤,终于逸乐」。于是天下三分有二,犹以服事殷,诸侯不期而会者八百,犹曰天命未至。以三圣之智,伐独夫之纣,犹正其名教曰「逆取顺守,保大定功,安民和众」。犹著大武之容曰「未尽善也」。及周公遭变,陈后稷先公风化之所由,致王业之艰难者,则皆农夫女工衣食之事也。故自后稷之始基静民,十五王而文始平之,十六王而武始居之,十八王而康克安之,故其积基树本,经纬礼俗,节理人情,恤隐民事,如此之缠绵也。爰及上代,虽文质异时,功业不同,及其安民立政者,其揆一也。今晋之兴也,功烈于百王,事捷于三代,盖有为以为之矣。宣景遭多难之时,务伐英雄,诛庶桀以便事,不及脩公刘太王之仁也。受遗辅政,屡遇废置,故齐王不明,不获思庸于亳;高贵冲人,不得复子明辟;二祖逼禅代之期,不暇待参分八百之会也。是其创基立本,异于先代者也。又加之以朝寡纯德之士,乡乏不二之老。风俗淫僻,耻尚失所,学者以庄老为宗,而黜六经,谈者以虚薄为辩,而贱名俭,行身者以放浊为通,而狭节信,进仕者以苟得为贵,而鄙居正,当官者以望空为高,而笑勤恪。是以目三公以萧杌之称,标上议以虚谈之名,刘颂屡言治道,傅咸每纠邪正,皆谓之俗吏。其倚杖虚旷,依阿无心者,皆名重海内。若夫文王日𣅳不暇食,仲山甫夙夜匪懈者,盖共嗤点以为灰尘,而相诟病矣。由是毁誉乱于善恶之实,情慝奔于货欲之涂,选者为人择官,官者为身择利。而秉钧当轴之士,身兼官以十数。大极其尊,小录其要,机事之失,十恒八九。而世族贵戚之子弟,陵迈超越,不拘资次,悠悠风尘,皆奔竞之士,列官千百,无让贤之举。子真著崇让而莫之省,子雅制九班而不得用,长虞数直笔而不能纠。其妇女庄栉织纴,皆取成于婢仆,未尝知女工丝枲之业,中馈酒食之事也。先时而婚,任情而动,故皆不耻淫逸之过,不拘妒忌之恶。有逆于舅姑,有反易刚柔,有杀戮妾媵,有黩乱上下,父兄弗之罪也,天下莫之非也。又况责之闻四教于古,修贞顺于今,以辅佐君子者哉!礼法刑政,于此大坏,如室斯构而去其凿契,如水斯积而决其堤防,如火斯畜而离其薪燎也。国之将亡,本必先颠,其此之谓乎!故观阮籍之行,而觉礼教崩弛之所由;察庾纯贾充之事,而见师尹之多僻。考平吴之功,知将帅之不让;思郭钦之谋,而悟戎狄之有衅。览傅玄刘毅之言,而得百官之邪;核傅咸之奏,钱神之论,而睹宠赂之彰。民风国势如此,虽以中庸之才,守文之主治之,辛有必见之于祭祀,季札必得之于声乐,范燮必为之请死,贾谊必为之痛哭。又况我惠帝以荡荡之德临之哉!故贾后肆虐于六宫,韩午助乱于外内,其所由来者渐矣,岂特系一妇人之恶乎?怀帝承乱之后得位,羁于彊臣。悯帝奔播之后,徒厕其虚名。天下之政,既已去矣,非命世之雄,不能取之矣。然怀帝初载,嘉禾生于南昌。望气者又云豫章有天子气。及国家多难,宗室迭兴,以悯怀之正,淮南之壮,成都之功,长沙之权,皆卒于倾覆。而怀帝以豫章王登天位,刘向之谶云,灭亡之后,有少如水名者得之,起事者据秦川,西南乃得其朋。案悯帝,盖秦王之子也,得位于长安,长安,固秦地也,而西以南阳王为右丞相,东以琅邪王为左丞相。上讳业,故改邺为临漳。漳,水名也。由此推之,亦有徵祥,而皇极不建,祸辱及身。岂上帝临我而贰其心,将由人能弘道,非道弘人者乎?淳耀之烈未渝,故大命重集于中宗元皇帝。

苻子 其十 前秦 · 苻朗

出处:全晋文

太伯将让其国于季历,谓其傅曰:“太王欲以一国之事而以嗣我,我其羞之,吾闻至人也。不君一世,而万世以之君,不贵一代,而万代以之贵,吾焉能贵乎一国,而贱乎万代哉(《艺文类聚》二十一,《御览》四百二十四。)”。

天子孝传赞(虞舜 夏禹 殷高宗 周文王) 东晋 · 陶潜

出处:全晋文

虞舜父顽母嚣,事之于畎亩之间,以孝烝烝,是以尧闻而授之,富有天下,贵为天子。以为不顺于父母,若穷而无归,惟顺亲可以得意。苟违朝夕,若婴儿之思恋,故称舜五十而慕。《书》曰:“戛击鸣球,搏拊琴瑟以咏,祖考来格”。言思其来而训之,爱敬尽于事亲。是以德教加于百姓,刑于四海,夏禹有天下以奉宗庙,然躬自菲薄,以厚其孝。孔子曰:“禹吾无间然矣”。菲饮食而致孝乎鬼神,恶衣服而致美乎黻冕,禹之德于是称闻。圣人之德无以加于孝敬。孝敬之道,美莫大焉。殷高宗谅阴三年不言,百官总己以听于冢宰,三年而后言,天下咸欢,德教大行,殷道以兴。《诗》曰:“一人有庆,兆民赖之”。其此之谓乎?周文王之为世子也。朝于王季日三,鸡鸣至于寝门,问于内竖,内竖曰安,文王乃喜。不安,则色忧,行不能正履。日中暮亦如之,食上必视寒温之节,食下必问所膳而后退。文王孝道光大,其化自近至远,刑于寡妻,以御于家邦,故得万国之欢心,以事其先王矣。赞曰:至哉后德,圣敬自天。陶渔致养,菲薄享先。亲瘠色忧,谅阴寝言。一人有庆,千载赖旃(本集)。

上书理宋建平王景素 南齐 · 刘琎

出处:全齐文卷十八

臣闻曾子孝于其亲而沈乎水,介生忠于其主而焚于火,何则?仁也不必可依,信也不必可恃。昔者墨翟议云梯于荆台之下,宋人逐之;夷叔为卫军隐难于晋,公子殪之;李牧北逝强胡之旗,南拒全秦之卒,赵王不图其功,赐以利剑;陈蕃白首固义,忘生事主,汉灵不明其忠,卒被刑戮。彼数子者,皆身栖青云之上,而困于泥尘之里,诚以危行不容于衰世,孤立聚尤于众人,加谗谄蛆蛊其中,谤隙蜂飞而至故也。臣闻浸润之行,骨肉离绝,疑似一至,君臣易心,此中山所以歔欷奏乐,孟博所以慷慨囊头者也。臣每惟故举将宋建平王之祸,悲彻骨髓,气凝霜霰。今璇鼎启运,人神改物,生罪尚宥,死冤必申。臣诚不忍王之负谤而不雪,故敢明言其理。

臣闻孝悌为志者,不以犯上,曾子不逆薪而爨,知其不为暴也;秦仁获麑,知其可为傅也。臣闻王之事献太妃也。朝夕不违养,甘苦不见色。帐下进珍馔,太妃未食,王投箸辍饭。太妃起居有不安,王旁行蓬发。臣闻求忠臣者于孝子之门,安有孝如王而不忠者乎?其可明一也。

当泰始、元徽中,王公贵人无谒景宁陵者,王独抗情而行,不以趋时舍义,出镇入朝,必俛拜陵所。王尚不弃先君,岂背今君乎?其可明二也。

王博闻而容众,与谏而爱士,与人言呴呴若有伤。闻人之善,誉而进之,见人之恶,掩而诲之。李蔚之,蓬庐之寒素也,王枉驾而讯之;何季穆等,宣简王之旧也。王提挈以升之,王虚己以厚天下之士,尚不欲伤一人之心,何乃亲戚图相菹脍乎?其可明三也。

臣昔以法曹参军,奉讯于听朝之末。王每断狱,降声辞,和颜色,以待士女之讼。时见夏伯以童子缧絷,王怆然改貌,用不加刑。徐州尝岁饥,王散秩粟俸帛,以继民之乏。蠲理冤疑,咸息繇务,所在皆有爱于民。臣闻善人,国之纪也。安有仁于民庶,而虐其宗国者乎?其可明四也。

王脩身洁行,言无近杂,内去声酌之娱,外无田弋之好。每所临践,不加穿筑,直卫不繁,第宅无改。荆州高斋,刻楹柏构,王废而不处。昔朝廷欲赐王东陵甲第,又辞而不当。两宫所遗珍玩,尘于笥箧。无他嬖私,不耽内宠,姬嫱数人,皆诏令所赐。王身食不逾一肉,器用瓦素,时有献镂玉器,王顾谓何昌寓曰:「我持此安所用哉」?乃谢而反之。王恭己蹈义若此。其可明五也。

王之在荆州也,时献太妃初薨,宋明帝新弃天下。京畿诸王,又相继非命,王乃征入为太常,楚下人士并劝勿下,王谓:「为臣而距先皇之命,不忠;为子不奉亲之窀穸,不孝」。于是弃西州之重,而匍伏北阙。王若志欲倔强,便应高枕江汉,何为屈折而受制于人乎?其可明六也。

王名高海内,义重太山,耆幼怀仁,士庶慕德。故从昏者忌明,同枉者毁正,搦弦为钩,张一作百,行坐咳嚏,皆生风尘。会王季符负罪流谤,事会谗人之心,权丑相扇,鸱枭奋翼。王虽遘悯离凶,而诚分弥款,散情中孚,挥斥满素。虞玩之衔使归旋,世子入质京邑,续解徐州,请身东第,后求会稽,降阶外抚。虞玩、殷焕实为诠译,诚心殷勤,备留圣听。王若侜张跋扈,何事若斯?其可明七也。

自是以后,日同殊论,苍梧之衰德既彰,群小之奸慝弥广,下盈其毒,上不可依。时长王并见诛锄,公卿如蹈虎尾,众人翕翕,莫不注仰于王。厢阁诸人,同谋异志,王心不从利,忠不背本,执周天锡而斩之,以距王宜与等,遣司马孙谦归款朝廷。王若欲拟非觊,宁当如此乎?其可明八也。

又是年五月以后,道路皆谓阮佃夫等欲潜图宫禁,因兵北袭,而黄回、高道庆等傅构其事,武人奖乱,更相恐胁。至六月而京师征赋车徒,将讲众北垒,都鄙疑骇,佥言衅作。垣祗祖因民情嚣荡,扬声北奔,绐辞惑众,穷乱极祸。会州人自都还,说:「掖门已闭,殊不知台中安不」?王既素籍异论,谓为信然,收率疲弱,志在投散,冰炭在怀,但恐迟后。何图兵以顺出,翻为逆动乎?夫往来之人,喧哗幻惑,皆出辇毂,非从徐州起也。且台以六月晦夜无何呼北兵已至,皆登陴抽刃,而朱方七月朔犹缓带从容,其晚闻京都变乱,始乃鸠兵简甲耳,王岂先造祸哉!其可明九也。

王闻京室有难,坐不安,食不甘,言及太后,未尝不交巾掩泣。又临危之际,抚槛而叹曰:「吾恐三才于斯绝矣」。兹岂不诚在本朝,以天下为忧乎。自非深忠远概,孰能身灭之不恤,独眷眷国家安危哉?其可明十也。

夫王起兵之日,止在匡救昏难,放殛奸盗,非它故也。请较言之。当时君臣之道,治乱云何?杨运长、阮佃夫,为有罪耶?无罪耶?若其无罪,何故为戮?若其有罪,讨之何辜?王岂不知君亲之无将乎?顾以救火之家,岂遑先白丈人,非不恭也。徒以运属陵丧,智力无所用之,蹉跌倾覆,此乃时也,岂谓反乎?果然今日王亡,明日宋亡,王何负于社稷,何愧于天下哉!

臣闻武王克商,未及下车,而封王子之墓,汉高定天下,过大梁,蹑燕、代,脩信陵之祀,存望诸之裔;晋世受命,亦追王凌之冤,而诏其孙为郎。夫比干,殷辛之罪人也;无忌,魏之疑臣也;乐毅,燕之逃将也;彦云;齐之贼而晋害也。适逢圣明之君,革运创制,昭功诚,荡嫌怨,清议以天下之善也。或殊世而相明,故四贤咸济其令问,三后驰光于万叶,君子荣其辉,小人服其义。今陛下尊英雄之高轨,振逸世之奇声,何至仍衰世之异议,以掩贤人之名哉。若王之中外不明,终始慆德,臣惧方今之人,不复为善矣。且世之兴衰,何代无有,今齐苗裔万世之后,其能无污隆乎。苟前良可废,何以劝后之能者。伏愿上同周、汉、西晋之如彼,下为来胤垂范之如此。傥能隆明诏,笺枉道,使往王得洗谤议,拯冥魂,赐以王礼反葬,则民之从义,犹若回风之卷草也。臣闻鹳鸣皋垤,则降阴吐雨;腾蛇耸跃,而沈云郁冥。但伤臣言轻落毛,身如横芥,神高听邈,终焉莫省,直欲内不负心,庶将来知王之意耳(《宋书·建平王宏传》)。

与沙门慧皎书 南梁 · 王曼颖

出处:全梁文卷六十七

弟子孤子王曼颖顿首和南。一日蒙示所撰《高僧传》,并使其掎摭。力寻始竟,但见伟才。纸弊墨渝,迄未能罢。若乃至法既被,名德已兴。年岁五百,时经六代。自摩腾、法兰,发轸西域,安侯、支谶,荷锡东都。虽迹标出没,行实深浅。咸作舟梁,大为利益。固宜缁素传美,铅椠定辞。昭示后昆,揄扬往秀。而道安、罗什,间表秦书,佛澄道进,杂闻赵册。晋史见舍,复恨局当时;宋典所存,颇因其会。兼且搀出君台之记,糅在元亮之说。感应或所商攉,幽明不无梗概,泛显旁文,未足光阐。间有诸传,文非隐括。景兴偶采居山之人,僧宝偏缀游方之士,法济唯张高逸之例,法安止命志节之科。康泓专纪单开,王季但称高座,僧瑜卓尔。独载,立畅超然孤录。唯释法进所造,王巾有著。意存该综,可擅一家。然进名博而未广,巾体立而不就。梁来作者,亦有病诸。僧祐成兰,既同法济之责;孝秀染毫,复获景兴之诮。其唱公纂集,最实近之,求其鄙意,更恨烦冗。法师此制,始所谓不刊之笔。绵互古今,包括内外。属辞比事,不文不质,谓繁难省,玄约岂加,以高为名。既使弗逮者耻,开例成广,足使有善者劝,同之二三诸子。前后撰述,岂得洁长量短,同年共日而语之哉。信门徒竟无一言可豫,市肆空设千金之赏。方入簉龙函,上登鳞阁,出内琼笈,卷舒玉笥。弟子虽实不敏,少尝好学,顷日尪馀,触途多昧。且获披来帙,斯文在斯,钻仰弗暇,讨论何所。诚非子通见元则之论,良愧处道知休弈之书。徒深谢安慕竺旷风流,殷浩惮支遁才俊耳。不见旬日,穷情已劳。扶力此白,以代诉尽。弟子孤子王曼颖顿首和南(《梁高僧传》十四)。