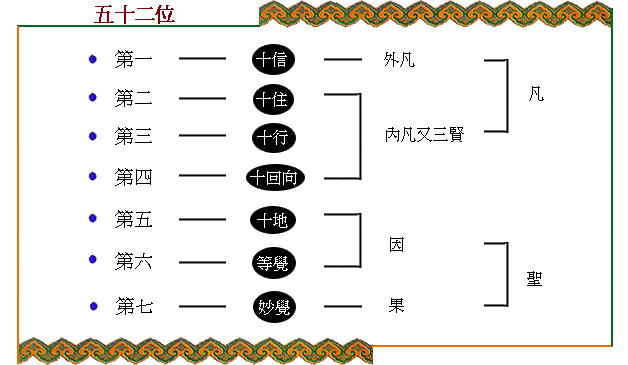

五十二位

- 【佛學大辭典】

- (術語)明菩薩乘之階位,諸經論所說,種種不同。如大日經依十住而明十位,又同經明十地之十位,勝天王般若經明十地之十位,智度論明三乘合說之十位,金光明經明十地妙覺之十一位,唯識論明十住十行十迴向十地妙覺之四十一位,智度論加入等覺明四十二位(四十二字門是也),仁王般若經明十信十住十行十迴向十地妙覺之五十一位,華嚴經,菩薩瓔珞經等加入等覺明五十二位。日本弘法之秘藏記於十信十住十行十迴向十地加入十迴向終之煖頂忍世第一四善根而明五十四位。首楞嚴經加入等覺妙覺而明五十六位。已上諸位分別凡聖則大日經之十位,初三位為凡位,後七位為賢聖。智度論之十位,初二位為凡位,後八位為賢聖位。勝天王金光明經之十位十一位,皆為聖位。唯識論之四十一位,十住十行十迴向之三十為賢位,十地,妙覺為聖位。是天台之別教,華嚴終教之乘位也。若從二宗圓教之乘位,則皆是聖位也。智度論之四十二位,亦準此可知。華嚴等之五十二位,初十信為凡位,不入賢聖位。住行向之三位,在別教終教為賢位,在圓教為聖位。十地等妙之十二,在別教終教是聖位。又於圓教為聖位。後五十四位,五十六位,亦準此可知。要之賢聖之位次,共有四十二位。故了義燈曰:「仁王、華嚴、瓔珞、優婆塞戒經等皆說四十二位賢聖,不言五十二位。」此中法相宗用四十一位,華嚴之始教用五十二位,其終圓二教用四十二位,天台之別圓二教,用五十二位。今依台宗而示之則五十二位,分為七科。又分為凡聖之二,凡與聖又各分為二。天台四教儀曰:「華嚴明十住十行十迴向為賢,十地為聖,妙覺為佛(即四十一位),瓔珞明五十二位,金光明但明十地佛果,勝天王明十地,涅槃明五行,如是諸經增減不同者。界外菩薩隨機利益,豈得定說。然位次周足莫過瓔珞,故今依彼略明菩薩歷位斷證之相。」

- 【佛學常見辭匯】

- 菩薩由凡夫到成佛,一共要經過五十二個階位,即十信、十住、十行、十迴向、十地、等覺、妙覺。十信是由十住中的第一發心住內,分開另立的,若將其縮入發心住內,則只有四十二位。(參見:大乘)

漢語大詞典

大乘

拼音dà chéng

國語辭典

大乘

拼音dà shèng

- 佛教的两个主要传统之一。约西元一世纪,从古代部派中产生。根据汉译佛经的资料显示,最初可能流传于中亚细亚,东汉末年传入中国。主要流行于中国内地、西藏、蒙古、日本、韩国等。对于传统佛教而言,表示它能渡化更多的众生。对佛陀及其教义采比较开明和创新的解释,要求佛教徒勿汲汲寻求个人的解脱,应致力菩萨的实践。现存的大乘宗派,主要有净土宗、禅宗和天台宗。